Владимиро-суздальское зодчество: история и главные памятники архитектуры

Вместе с сотрудниками Музея архитектуры имени Щусева в рамках спецпроекта «Путеводитель по архитектурным стилям» рассказываем, в чем особенность Владимиро-суздальского зодчества XII — начала XIII века и как выглядят главные памятники архитектуры, построенные в этом стиле.

Путеводитель по архитектурным стилям

Путеводитель по стилям архитектуры — это совместный проект «РБК Недвижимости» с Музеем архитектуры имени А. В. Щусева. В нем вместе с сотрудниками музея рассказываем о крупнейших архитектурных стилях и их ключевых особенностях, а также об архитекторах, работавших в этом стиле, и знаковых постройках, возведенных по их проектам.

Владимиро-суздальское зодчество: история зарождения и особенности

Это сейчас Владимир сравнительно небольшой город в 200 км к востоку от столицы России — Москвы. А восемь с половиной веков назад все было с точностью до наоборот. Москва была маленькой удаленной окраиной Владимиро-Суздальского княжества, которое просуществовало с 1113 по 1263 год. Именно эта территория стала местом формирования новой архитектуры, которую по имени княжества сейчас называют владимиро-суздальским зодчеством.

Активную роль в формировании нового архитектурного стиля сыграли местные князья, которые старались подчеркнуть, что их владения — не продолжение Киевской Руси, а новое независимое княжество, требующее особого облика. Они активно инициировали строительство храмов, поэтому владимиро-суздальское зодчество — это прежде всего про религиозную архитектуру.

Типичный для этой архитектуры храм — белокаменный одноглавый четырехстолпный с тремя апсидами (так называются пониженные выступы, примыкающие к основном объему здания). Для их строительства приглашались зарубежные артели (своих специалистов еще не было), поэтому в облике сооружений прослеживается влияние западных стилей. Например, элементы романского стиля привнесли мастера, прибывшие из Галицкого княжества, рассказывает главный научный сотрудник Музея архитектуры имени А. В. Щусева Юлия Ратомская.

Изначально храмы были довольно лаконичными, но постепенно приобретали уникальные черты, свойственные именно владимиро-суздальской архитектуре, а их отделка становилась все богаче. Так, стали активно использовать образ льва. Хотя этот образ позаимствован из западной архитектуры, однако во владимиро-суздальском зодчестве он приобрел свой смысл и стал символом местных князей, начиная с Андрея Боголюбского, и до сих пор остается на гербе Владимира.

Владимиро-Суздальское княжество пало под натиском монголо-татарского войска и с 1238 года попало в сильнейшую зависимость от Золотой Орды. А вместе с этим завершился и золотой век владимиро-суздальского зодчества. Часть построек была повреждена и разрушена (не только татаро-монголами, но и в дальнейшие века), часть в последующем восстановлена, но не всегда в первоначальном виде. Поэтому отдельные черты стиля сейчас можно лишь угадывать и прослеживать по историческим документам.

Князья, поспособствовавшие формированию владимиро-суздальского зодчества

Владимир Мономах (годы жизни: 1053–1125)

Владимир Мономах — в разные годы князь Ростовский, Смоленский, Черниговский, Переяславский, великий князь Киевский. Считается родоначальником каменного зодчества в северо-восточных землях — он отправил киевских мастеров в Ростов и Суздаль для строительства соборных храмов.

Юрий Долгорукий (годы жизни: 1090-е — 1157)

Это сын Владимира Мономаха, который в разное время был князем Ростово-Суздальским и великим князем Киевским. Инициатор активной храмостроительной программы. При нем заложен Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском.

Андрей Боголюбский (годы жизни: н/д — 1174)

Это сын Юрия Долгорукого, который получил прозвище по имени своей новой резиденции в Боголюбове. В разные годы он был князем Вышгородским, Дорогобужским, Рязанским, а также великим князем Владимирским. Он перенес столицу во Владимир и стал инициатором строительства нового городского ансамбля, окруженного фортификационными сооружениями (сейчас от него сохранились лишь валы), а также владимирских Золотых ворот. При нем же было возведено нескольких храмов. Среди них — Успенский собор во Владимире и церковь Покрова на Нерли.

Всеволод Большое Гнездо (годы жизни: 1154–1212)

Это сын Юрия Долгорукого и младший брат Андрея Боголюбского. Назван так за то, что был многодетным отцом — у него было 12 детей, в том числе восемь сыновей. В разное время являлся великим князем Киевским, князем Переславль-Залесским и великим князем Владимирским. Инициатор строительства Дмитриевского собора во Владимире. При нем фасады храмов стали более богатыми.

Святослав Всеволодович (годы жизни: 1196–1252)

Это сын Всеволода Большое Гнездо, князь Юрьевский, Переяславский, Суздальский, великий князь Владимирский. Заказчик строительства Георгиевского собора Юрьева-Польского, который считается самым декорированным собором среди всего древнерусского зодчества.

Примеры владимиро-суздальского зодчества: главные соборы

1. Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском

- Годы постройки: 1152–1156

- Где находится: Переславль-Залесский, Красная площадь, 1а

Спасо-Преображенский собор — это древнейший храм Переславля-Залесского и самый ранний из сохранившихся памятников Владимиро-Суздальской школы зодчества. Это белокаменный четырехстолпный одноглавый крестово-купольный храм, который был заложен князем Юрием Долгоруким, а освящен четырьмя годами позже, уже при Андрее Боголюбском.

Возводили этот собор каменщики из Малопольши — исторической области на юге и юго-востоке современной Польши, центром которой был Краков. Как поясняют эксперты из Музея архитектуры имени Щусева, о таком происхождении мастеров свидетельствуют примененные здесь строительные и архитектурные приемы, характерные для Малопольши. Среди них — идентичная техника кладки, так называемая романская аркатура (так называют ряд ложных арок, который в романской архитектуре использовали для украшения зданий) и другие детали. Однако есть и отличия. Например, сократили четверик (четырехгранный объем храма), благодаря чему создался мягкий светотеневой эффект.

Не все убранство храма сохранилось в первозданном виде. По данным Переславльского музея-заповедника, ему был нанесен ущерб во время ремонта в конце XIX века. Тогда вместо деревянного иконостаса установили мраморную алтарную преграду в псевдовизантийском стиле, а со стен сняли фрески византийских художников XII века, заменив их орнаментальные росписи маслом, что нарушило единство стилистического образа храма.

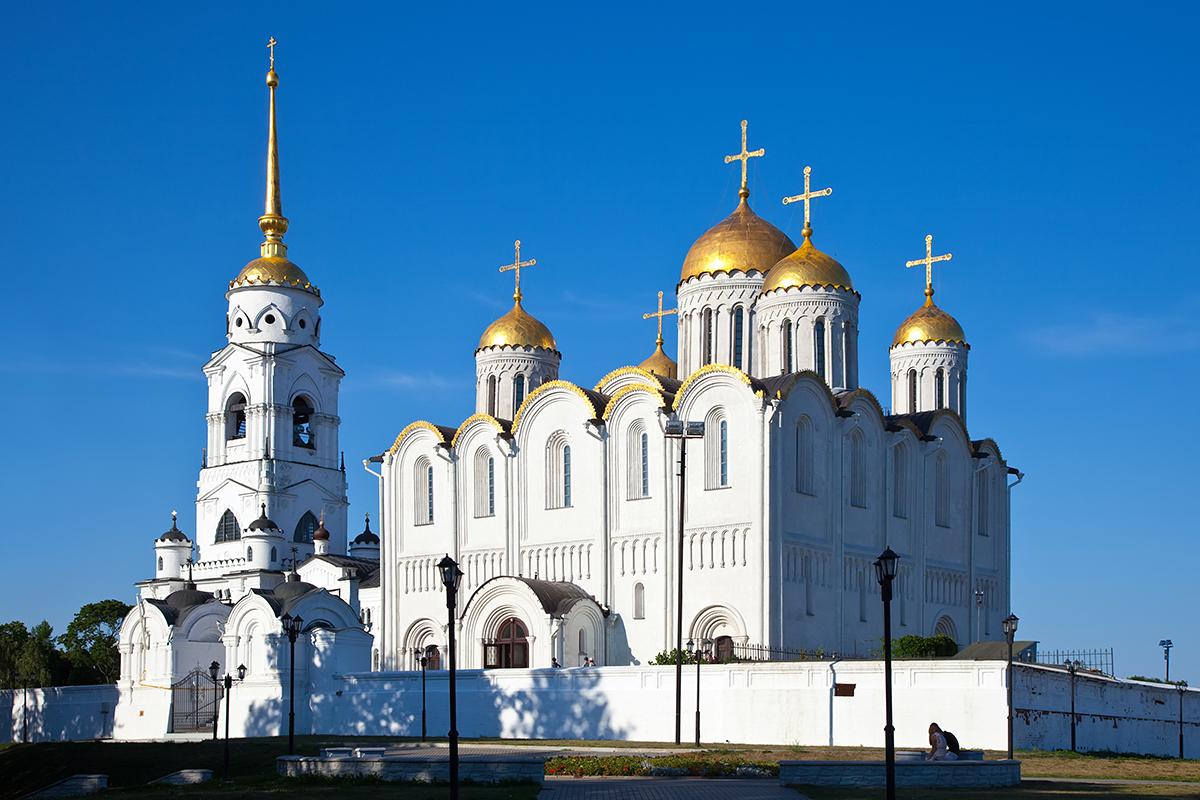

2. Успенский собор во Владимире

- Годы постройки: 1158–1160

- Где находится: Владимир, Большая Московская улица, 56

Этот храм был возведен по заказу князя Андрея Боголюбского в качестве главного городского собора новой столицы Владимиро-Суздальского княжества. Согласно летописям, строили его мастера, прибывшие из Священной Римской империи.

Собор заметно отличается от типичных для того периода типа храмов этой местности, рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева. Его построили по аналогии с высоко почитавшимся тогда Успенским собором Киево-Печерского монастыря, поэтому выполнили в виде одноглавого шестистолпного сооружения. Еще одна характерная деталь — необычная двухбашенная композиция на западном фасаде, которую образовывали лестничные башни.

Фасады сооружения получили богатую декорацию:

- это, например, рельефные композиции в верхних частях прясел (так называют участок стены между двумя башнями). Фрагменты одной из таких композиций, известной как «Три отрока в пещи огненной», частично сохранились на стенах возведенной позднее галереи, поясняют сотрудники музея;

- помимо этого, по сторонам от окон находились львиные и женские маски, а вверху кресчатых столбов (опор, которые в сечении имеют форму креста) — рельефные изображения львов, которые именно в этом соборе появились впервые во владимиро-суздальской архитектуре, поясняют эксперты.

В конце 80-х годов XII века, при князе Всеволоде Большое Гнездо, храм был перестроен после пожара. В частности, расширили алтарь. Кроме того, с трех сторон собор окружила галерея, в которую вошли и частично сохранившиеся лестничные башни. На сводах галереи установили четыре малых купола, в результате чего храм из одноглавого превратился в пятиглавый. А в 1408 году храм заново расписали знаменитые иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный.

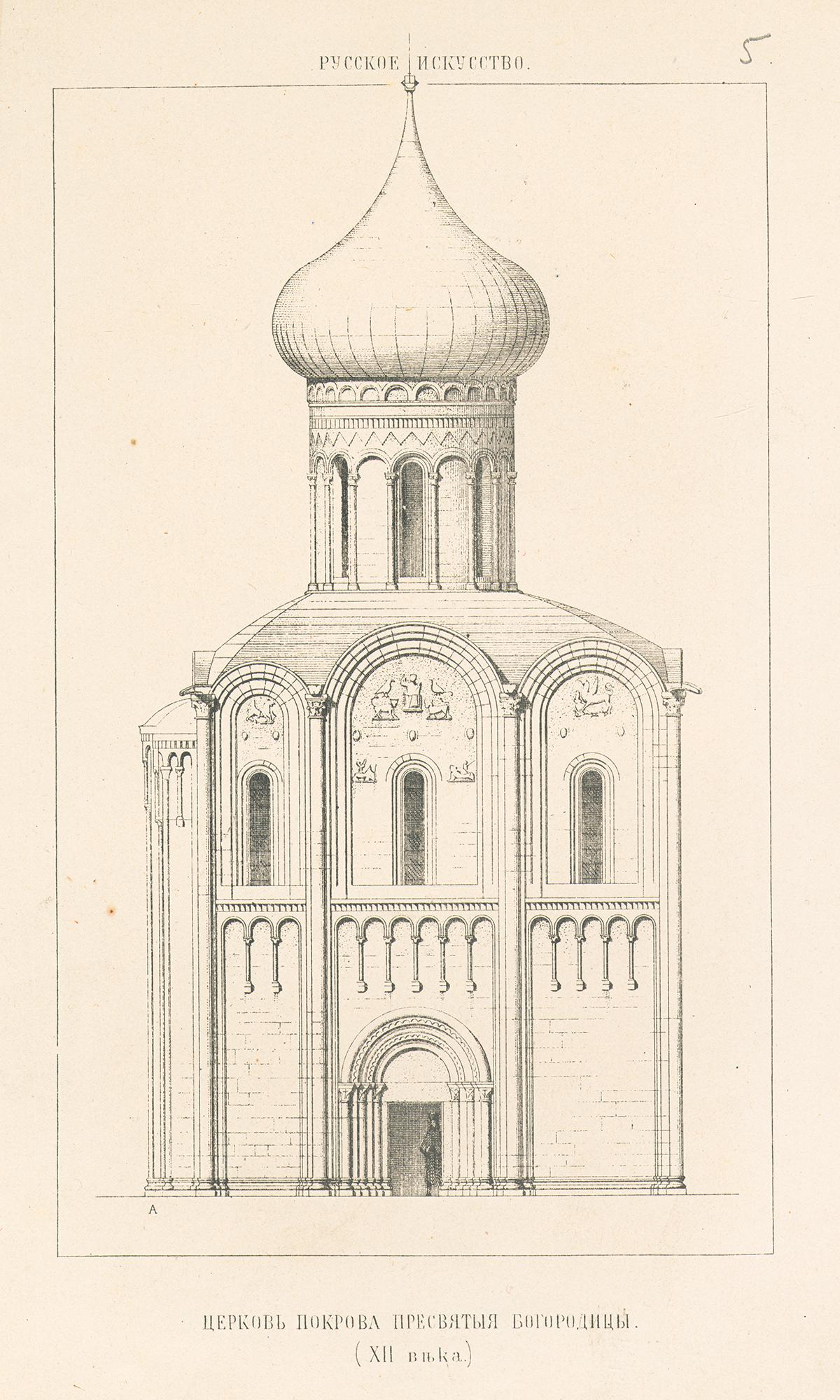

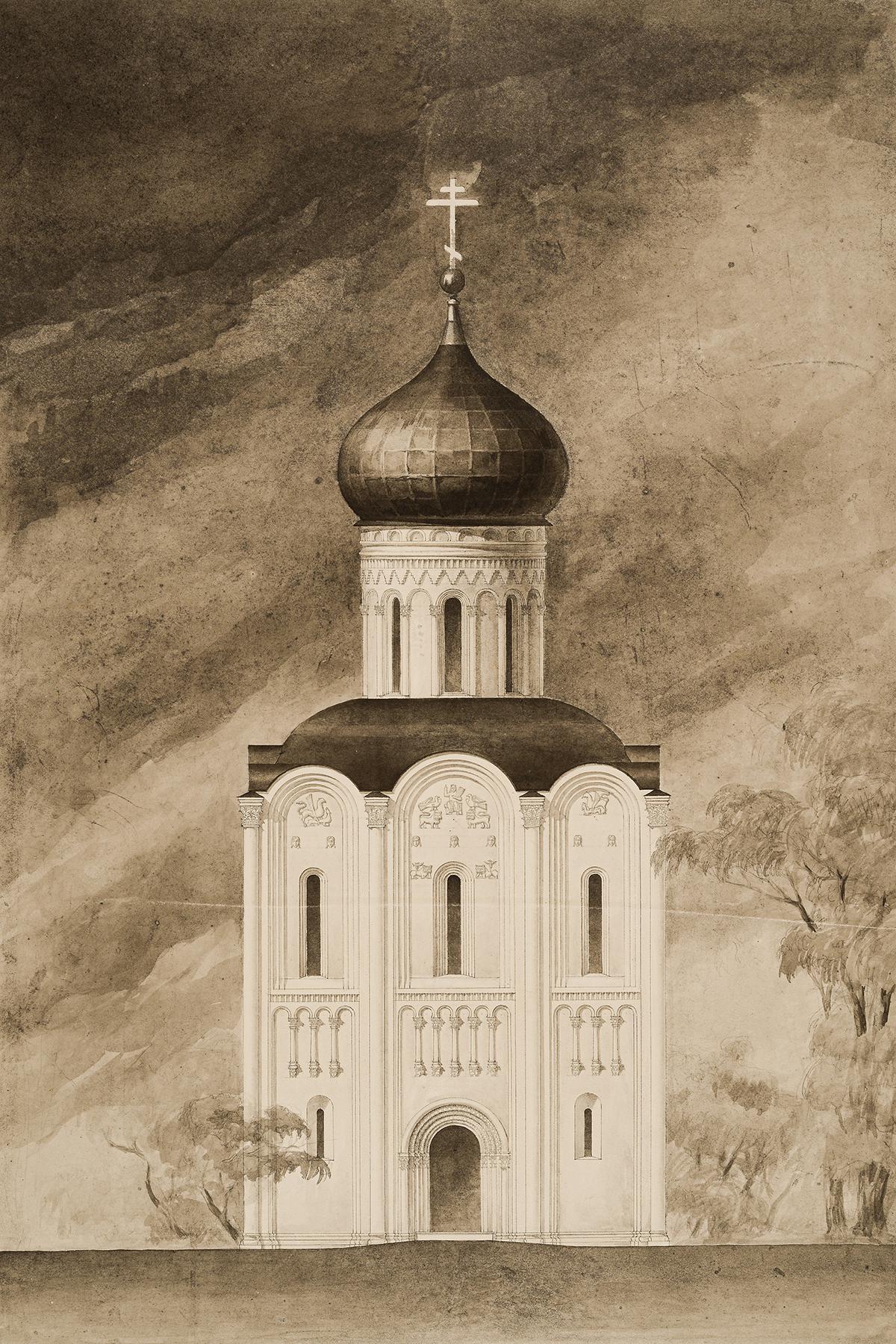

3. Церковь Покрова на Нерли

- Год постройки: 1165

- Где находится: Владимирская область, пос. Боголюбово, улица Ленина, 1б

Церковь Покрова на Нерли — это первый известный в мире храм в честь праздника Покрова Божией Матери и единственный за последующие 200 лет. Находится он неподалеку от Боголюбова, загородной резиденции князя Андрея Боголюбского, и построен в память о его погибшем сыне. Согласно летописным документам, возвели храм всего за один год, хотя, как правило, на строительство уходило до четырех лет.

Это небольшой одноглавый четырехстолпный храм, который первоначально был опоясан галереей у северного, западного и южного фасадов. В южной части галереи находилась лестница, которая вела на хоры, рассказывают сотрудники Музея архитектуры имени Щусева.

Фасадный декор церкви сохранился практически в первоначальном виде. Он довольно прост (особенно в сравнении с декором более поздних храмов, возведенных при Всеволоде Большое Гнездо). Один из акцентов декора — изображение библейского царя Давида, олицетворяющего мудрого и справедливого правителя. Они присутствуют на трех фасадах храма. Царя Давида окружают львы и птицы, слушающие его пение.

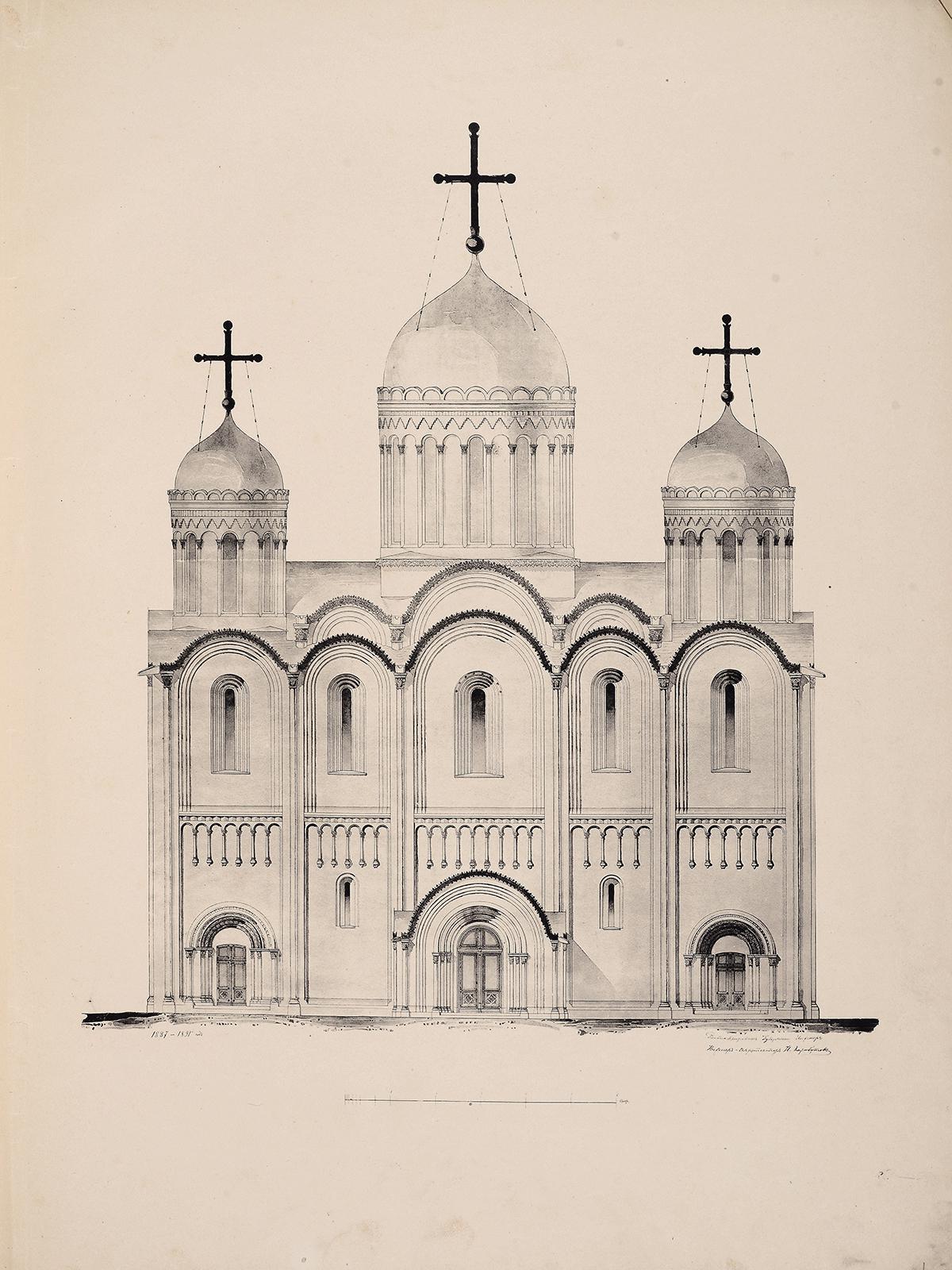

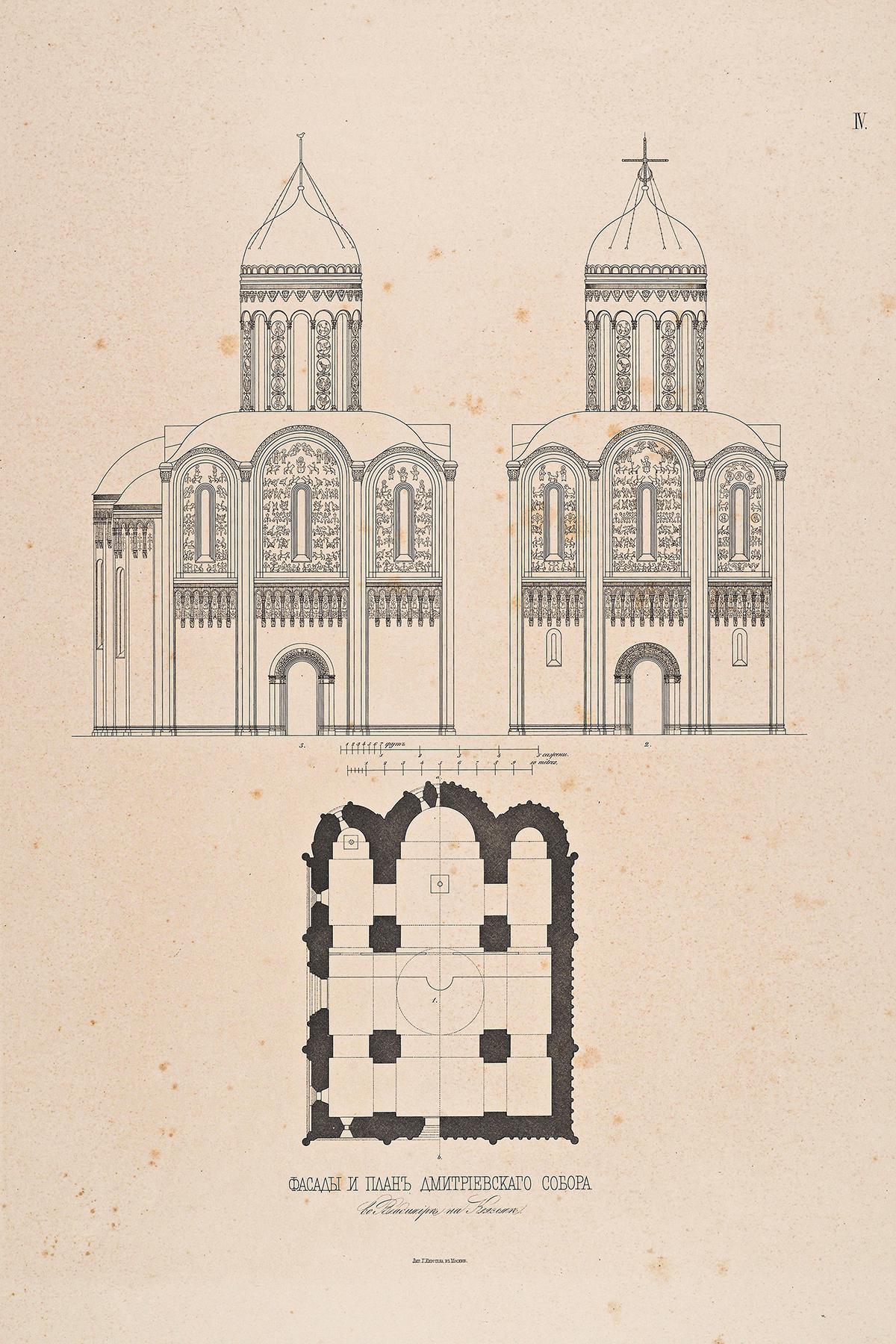

4. Дмитриевский собор во Владимире

- Годы постройки: 1190-е

- Где находится: Владимир, Большая Московская улица, 60

Дмитриевский собор во Владимире — это четырехстолпный крестово-купольный храм, увенчанный одним куполом. Он совсем небольшой — всего 5 × 5 м. Построен храм по заказу князя Всеволода Большое Гнездо, который при крещении получил имя Дмитрий. Поэтому и собор он возвел Дмитриевский — в честь своего небесного покровителя святого мученика Димитрия Солунского.

Среди всех белокаменных сооружений Владимиро-Суздальского княжества второй половины XII века этот храм отличается наиболее богатым фасадным убранством с многочисленными рельефными украшениями, рассказывают эксперты. В частности, храм украшают более 600 изображений животных, птиц, растений, мифических существ и святых. «Над окнами помещены заглавные композиции, среди которых доминирует несколько раз повторенная сцена с изображением ветхозаветного царя Давида, восседающего на троне, держащего в левой руке музыкальный инструмент псалтырь», — рассказывают эксперты.

Первоначально к боковым фасадам примыкали лестничные башни, через которые можно было попасть на хоры. Однако в XIX веке, во времена Николая I, они были разобраны вместе с галереей, появившейся в XIII веке. Это произошло вопреки тому, что Николай I, ужаснувшийся плачевному на тот момент состоянию храма, приказал привести его в первоначальный вид. Причину такой масштабной метаморфозы в Музее архитектуры имени Щусева объясняют ошибкой архитекторов. «В XIX веке не знали об особенном методе местных древних мастеров украшать все фасады зданий рельефным декором, даже если они будут скрыты примыкающими сооружениями», — говорят эксперты. Поэтому посчитали их не имеющими отношение к исконному облику храма.

5. Георгиевский собор Юрьева-Польского

- Годы постройки: 1230–1234

- Где находится: Владимирская область, г. Юрьев-Польский, улица 1-го Мая, 1а

Георгиевский собор Юрьева-Польского — одноглавый четырехстолпный крестовокупольный храм, который возведен по заказу князя Святослава Всеволодовича — сына Всеволода Большое Гнездо. Однако исконный вид собора во всех деталях неизвестен. В частности, достоверно неизвестно, как выглядела его верхняя часть. Причина заключается в том, что еще в XV веке верх собора обрушился. Его восстановили, но без сохранения первоначального облика, рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева.

На стыке XVIII—XIX веков собор постепенно обставился новыми сооружениями в стиле классицизм, которые практически закрыли древнюю постройку:

- в 1781 году к храму была пристроена колокольня;

- в 1817 году был увеличен в размерах северо-восточный Троицкий придел, в котором находилось погребение заказчика собора — князя Святослава Всеволодовича;

- в 1827 году с южной стороны к собору была пристроена ризница.

Лишь в XX веке поздние сооружения были разобраны с целью выявить формы древнего памятника, говорят эксперты. Однако задачу понять, как выглядел верх храма, это не решило.

Если Дмитриевский собор во Владимире называют самым декорированным из храмов второй половины XII века, то Георгиевский собор Юрьева-Польского — самым украшенным собором среди всего древнерусского зодчества. Летописец описывал этот памятник как «церковь чудну зело, вельми украси ю резным камением от подошвы и до верху», рассказывают в Музее архитектуры.

Речь об изображении святых — в полный рост или в виде полуфигур, воинов-всадников, птиц и животных. Кроме того, активно использованы маски львов, пасти которых соединялись переплетающимися лозами. Часть декора вырезалась непосредственно по готовой белокаменной кладке — ими украшена вся нижняя часть собора. Другие рельефные изображения на камнях вырезались на земле, а потом лишь собирались на стене, объясняют эксперты. «Вероятно, среди главных изображений находилось распятие, часто называемое «Святославов крест», которое хранится в интерьере собора», — рассказывают сотрудники музея.

Материалы и иллюстрации к статье подготовила главный научный сотрудник Музея архитектуры имени А. В. Щусева Ратомская Юлия Владимировна.

Другие материалы спецпроекта «Путеводитель по архитектурным стилям»:

- XI—XVI века Новгородская архитектура: самые древние каменные постройки на Руси

- XII—XIII века Владимиро-суздальское зодчество: история и главные памятники архитектуры

- XIV—XV века Как 7 веков назад начиналась каменная Москва. Раннемосковское зодчество

- XV—XVII века Шатры, узоры и почти барокко: памятники русской архитектуры XV—XVII веков

- XVIII век Пышная архитектура: как выглядят дома-памятники в стиле барокко в России

- XVIII—XIX века Образцовая архитектура: лучшие здания в классическом стиле в России

- XIX век Шедевры эпохи без стиля: историзм и эклектика в архитектуре XIX века

- Стык XIX и XX веков Эпоха изысканной зрелищности: главные памятники в стиле модерн в России

- 20-е годы XX века Последний советский особняк и совсем другие дома: шедевры эпохи авангарда

- 30-е годы XX века Архитектура 30-х годов: от библиотеки Ленина до театра Советской армии

- 40-е — 50-е годы XX века Эра сталинских высоток и восстановления городов: советский неоклассицизм

- 60-е — 80-е годы XX века Советский модернизм: стиль эпохи борьбы с архитектурными излишествами

-

Конец XX века Архитектура 90-х: капром, постмодернизм, лужковская и другие стили

Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»