Архитектура 30-х годов: от библиотеки Ленина до театра Советской армии

Десятилетие 1930-х годов проходило под знаком поиска нового стиля для советского государства. Основными особенностями этого времени стали постепенный отход от принципов авангарда и обращение к классике. Однако отсутствие единой и четкой формулы новой архитектуры привели к множеству ее вариантов, лишь немногие из которых сегодня осмыслены исследователями. К ним можно отнести постконструктивизм и неоклассицизм.

В рамках спецпроекта «Путеводитель по архитектурным стилям» рассказываем о самых известных реализованных и нереализованных постройках эпохи 1930-х годов и создавших их архитекторах.

А также рассказываем:

- почему движение в сторону классики шло не только в молодой советской стране, но и во всем мире;

- что общего у постконструктивизма со стилем ар-деко;

- какое именно здание той эпохи назвали «гвоздем в гроб конструктивизма» и о многом другом.

Путеводитель по архитектурным стилям

Путеводитель по стилям архитектуры — это совместный проект «РБК Недвижимости» с Музеем архитектуры имени А. В. Щусева. В нем вместе с сотрудниками музея мы рассказываем о крупнейших архитектурных стилях и их ключевых особенностях, а также об архитекторах, работавших в этом стиле, и знаковых постройках, возведенных по их проектам.

Архитектура 30-х годов XX века

Точка отсчета новой архитектуры

Поворотной точкой для советской архитектуры стал открытый международный конкурс на разработку проекта Дворца Советов в Москве, объявленный в начале 30-х годов XX века. Москва тогда не так давно стала столицей вновь образованной страны (СССР) и нуждалась в том числе в мощном символе новой власти. Таким символом должен был стать Дворец Советов. Представленные на конкурс проекты поражают разнообразием подходов: от ультрасовременных в духе авангарда и западного модернизма до консервативных классических.

Это вынудило руководство страны, подводя итоги конкурса, более четко обозначить, в каком направлении архитекторам следует вести поиск образа Дворца Советов. А вместе с ним и всей советской архитектуры в целом. «Отныне зодчим предлагалось объединить в своих проектах новые по тем временам конструктивные и технические решения с образами и приемами классической архитектуры», — говорит заведующая сектором экскурсионно-лекционной работы Музея архитектуры имени А. В. Щусева Полина Покладок.

Почему поиск нового стиля шел в сторону классики

Начавшиеся поиски нового стиля, основанного на отказе от авангарда и «освоении классического наследия», привели к появлению в 30-е годы XX века множества вариантов образных решений. Один из них, сегодня обозначаемый понятием постконструктивизм, отчасти был созвучен господствующим в то время на Западе ар-деко и стилю «монументального ордера», поясняют в Музее архитектуры имени Щусева.

Что такое постконструктивизм

Постконструктивизм — это стиль советской архитектуры, который характеризуется совмещением технических, конструктивных и композиционных находок архитектуры 20-х годов XX века с монументальностью и отсылкой к приемам и деталям классической архитектуры, иногда — в гротескном ключе.

Продлился этот стиль совсем недолго: лишь пять лет, с 1932 по 1937 год. Именно в это время происходил постепенный переход от архитектуры авангарда к неоклассицизму, построенному на методе «социалистического реализма». А сам конструктивизм, отсылки к которому слышны в названии нового стиля, — это один из методов построения архитектурной формы эпохи авангарда. Стоить помнить, что лишь этим стилем указанный период не ограничивался и архитектурная палитра эпохи была крайне разнообразной и неоднородной.

Тяга к изменению образов в сторону чего-то более классического одновременно происходила во всем мире, и это было не случайно. «После мощных потрясений в связи с событиями Первой мировой войны классика по всему миру воспринималась как возвращение к стабильности и порядку. А на языке архитектуры эти понятия проявляются в симметрии, четком ритме, ясном взаиморасположении деталей (тектонике)», — рассказывает Полина Покладок.

В нашей стране движение в сторону более классического подхода сопровождалось яркой критикой конструктивизма. Архитектура этого метода обвинялась в безэмоциональности, бесчеловечности и «формализме». А одно из зданий, построенных в период 1930-х годов, даже назвали «гвоздем в гроб конструктивизма». Такой своеобразный статус получил жилой дом сотрудников Моссовета.

Такая критика поощрялась и органами власти. Именно они с начала 30-х годов XX века начали играть всё большую роль в формировании художественных принципов, став и главными инициаторами изменений в архитектуре, и основными заказчиками новых зданий, поясняют в Музее архитектуры имени Щусева.

«Это выразилось в постепенной ликвидации различных художественных объединений 20-х годов, таких как Объединение современных архитекторов (ОСА), Ассоциация новых архитекторов (АСНОВА), Объединение архитекторов-урбанистов (АРУ). Они были замещены Союзом советских архитекторов, государственными мастерскими (например, мастерскими Моссовета), которые создавались и регулировались политическим руководством страны», — рассказывает Полина Покладок.

Чем закончились поиски нового стиля

Поиск «советского стиля» продолжался до 1937 года, когда был проведен первый Всесоюзный съезд архитекторов. На нем и мастера старой школы (Алексей Щусев, Иван Жолтовский), и архитекторы-конструктивисты (Моисей Гинзбург, Александр Веснин) признали метод социалистического реализма единственно возможным методом создания новой архитектуры советского государства. «Его основополагающими идеями были принцип народности — доступности искусства для восприятия широких масс и прямое отражение жизни народа в искусстве, жизнеутверждающий пафос, революционно-романтическая героика», — рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева.

Одним из образцов, на которые следует полагаться в выборе художественных решений, был назван Театр Красной армии в Москве. Победивший новый вариант классики — советский неоклассицизм, однако, также представлял собой крайне разнородное явление, где конкретные решения, композиционные приемы и выбор исторических прообразов зависели от конкретного архитектора или мастерской.

Известные архитекторы, работавшие в 30-е годы XX века в СССР

Иван Жолтовский (1867–1959)

Академик архитектуры Императорской академии художеств, а позже — действительный член Академии архитектуры СССР, один из старейшин советской архитектурной школы. Начал карьеру в эпоху позднего историзма, а затем работал в других стилях. Один из спроектированных им шедевров в стиле советского неоклассицизма — жилой дом сотрудников Моссовета.

Иван Фомин (1872–1936)

Как рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева, это был один из самых верных последователей классики в архитектуре. «Даже в первые послереволюционные годы Фомин разрабатывал новые варианты ордера, соответствующие времени, последовательно сформулировав концепции красной дорики, пролетарской классики и теорию реконструкции классики», — говорит Полина Покладок. Зодчий считал, что ордерная система может легко сочетаться с новым железобетонным каркасом зданий. По его проекту, выполненному в соавторстве с архитектором Аркадием Лангманом, построен, например, комплекс зданий общества «Динамо» в Москве.

Алексей Щусев (1873–1949)

Действительный член Императорской Академии художеств, академик архитектуры, четырехкратный лауреат Сталинской премии. Его называют единственным архитектором, который достиг равного успеха в трех архитектурных эпохах — и в дореволюционной архитектуре неорусского стиля, и в раннесоветской архитектуре авангарда, и в архитектуре сталинского периода. Среди выполненных им проектов в стиле советского неоклассицизма — гостиница «Москва». Имя Щусева носит Музей архитектуры в Москве.

Владимир Щуко (1878–1939)

Академик архитектуры, до революции — видный мастер петербургской классики, после революции работал в разных стилях. Часть своих проектов создал в соавторстве с архитектором Владимиром Гельфрейхом, в частности здание библиотеки имени В. И. Ленина в Москве, а также нереализованный проект Дворца Советов, главным архитектором которого был Борис Иофан.

Владимир Гельфрейх (1885–1967)

Действительный член Академии архитектуры СССР, выпускник Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Много работал в соавторстве с архитектором Владимиром Щуко, в том числе над проектом здания библиотеки имени В. И. Ленина в Москве, нереализованным проектом Дворца Советов и пр.

Аркадий Лангман (1886–1968)

Выпускник архитектурного отделения Высшего политехнического института в Вене. Автор более полусотни зданий, 21 из которых построены в Москве. Одно из них, выполненное в стиле постконструктивизма, — комплекс зданий общества «Динамо», проект которого Лангман разработал совместно с архитектором Иваном Фоминым.

Даниил Фридман (1887–1950)

Окончил архитектурный факультет Московского училища живописи, ваяния и зодчества, преподаватель ряда вузов, в том числе и того, который ныне известен как МАРХИ. В стиле постконструктивизма по его проекту построена, например, первая подстанция Московского метрополитена.

Борис Иофан (1891–1976)

Народный архитектор СССР, получивший академическое архитектурное образование в Италии. Главный архитектор сталинской эпохи, автор так и не осуществленного проекта Дворца Советов в Москве, который на тот момент должен был стать самым высоким зданием в мире. По его проекту был построен и павильон СССР на Всемирной выставке в Париже в 1937 году и др.

Каро Алабян (1897–1959)

Как рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева, для своего времени он был представителем нового поколения архитекторов и одним из самых яростных сторонников пересмотра подходов к советской архитектуре от конструктивизма и «эклектизма» к «новой пролетарской архитектуре». Возглавив Союз советских архитекторов, он во многом определил атмосферу и векторы движения архитектурной жизни второй половины 30-х годов XX века. Один из спроектированных им памятников советского неоклассицизма, выполненных совместно с архитектором Василием Симбирцевым, — Театр Красной армии в Москве.

Василий Симбирцев (1901–1982)

Народный архитектор СССР, один из организаторов Всероссийского объединения пролетарских архитекторов (ВОПРА). Много сделал для восстановления разрушенного во время Великой Отечественной войны Сталинграда (ныне — Волгоград), будучи с 1944 по 1959 год главным архитектором этого города. В стиле советского неоклассицизма по его проекту, разработанному совместно с архитектором Каро Алабяном, построен, например, Театр Красной армии в Москве.

Борис Виленский (1903–1970)

Окончил архитектурный факультет ВХУТЕМАСа (Высших художественно-технических мастерских) по классу знаменитого архитектора Алексея Щусева. Один из авторов станции метро «Аэропорт» в Москве, считающейся примером советской вариации стиля ар-деко.

Главные памятники советской архитектуры 1930-х годов

Объекты

- Дворец Советов в Москве (нереализованный проект)

- Здание библиотеки имени В. И. Ленина в Москве

- Комплекс зданий общества «Динамо» в Москве

- Гостиница «Москва» (снесена в 2004 году)

- Жилой дом сотрудников Моссовета в Москве

- Первая подстанция Московского метрополитена

- Павильон СССР на Всемирной выставке в Париже в 1937 году (уже не существует)

- Станция метро «Аэропорт» в Москве

- Театр Красной армии в Москве

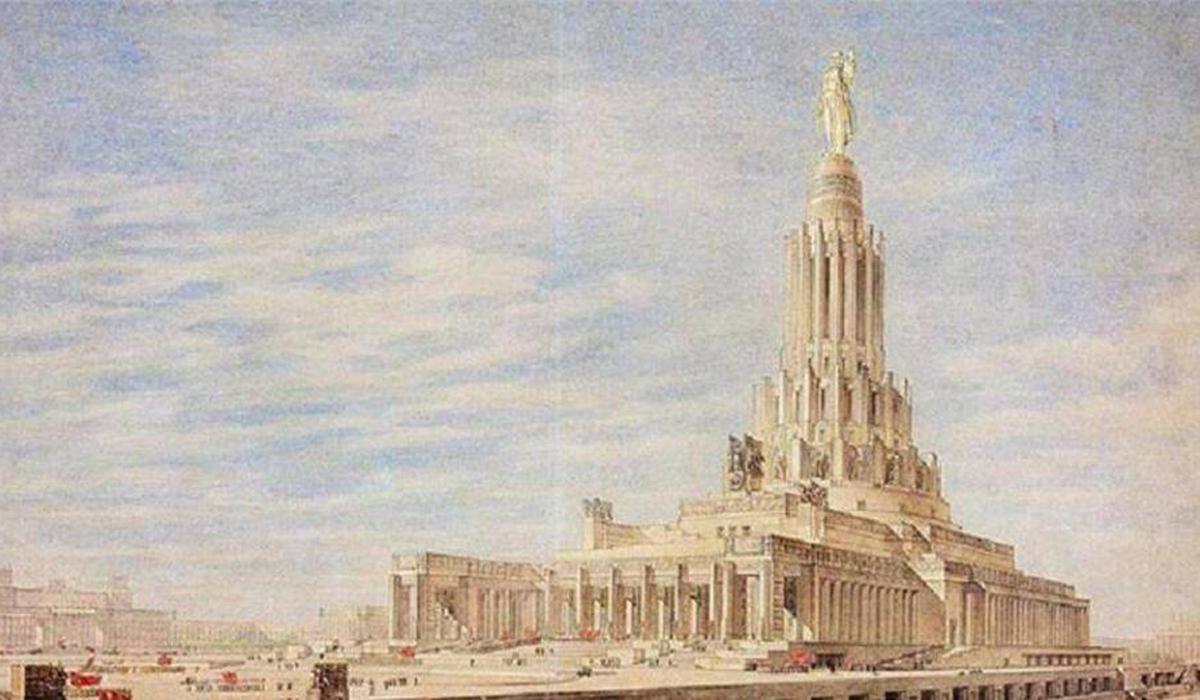

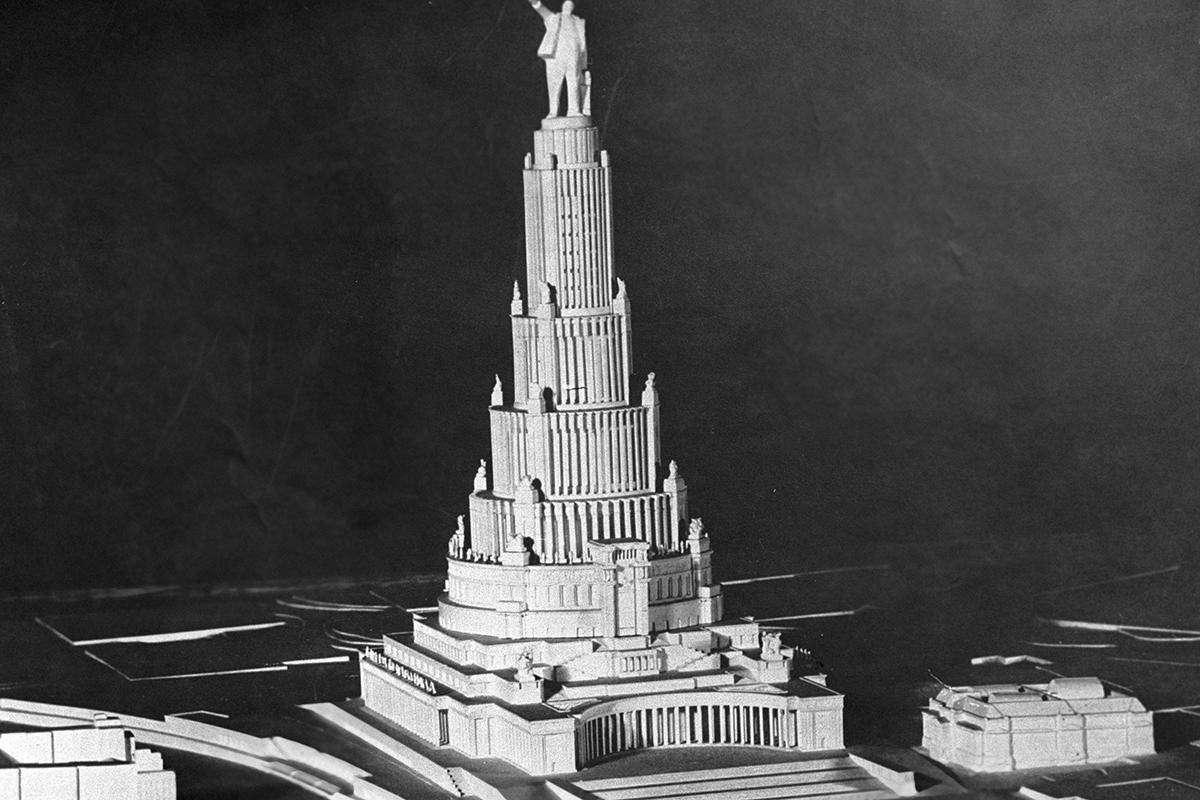

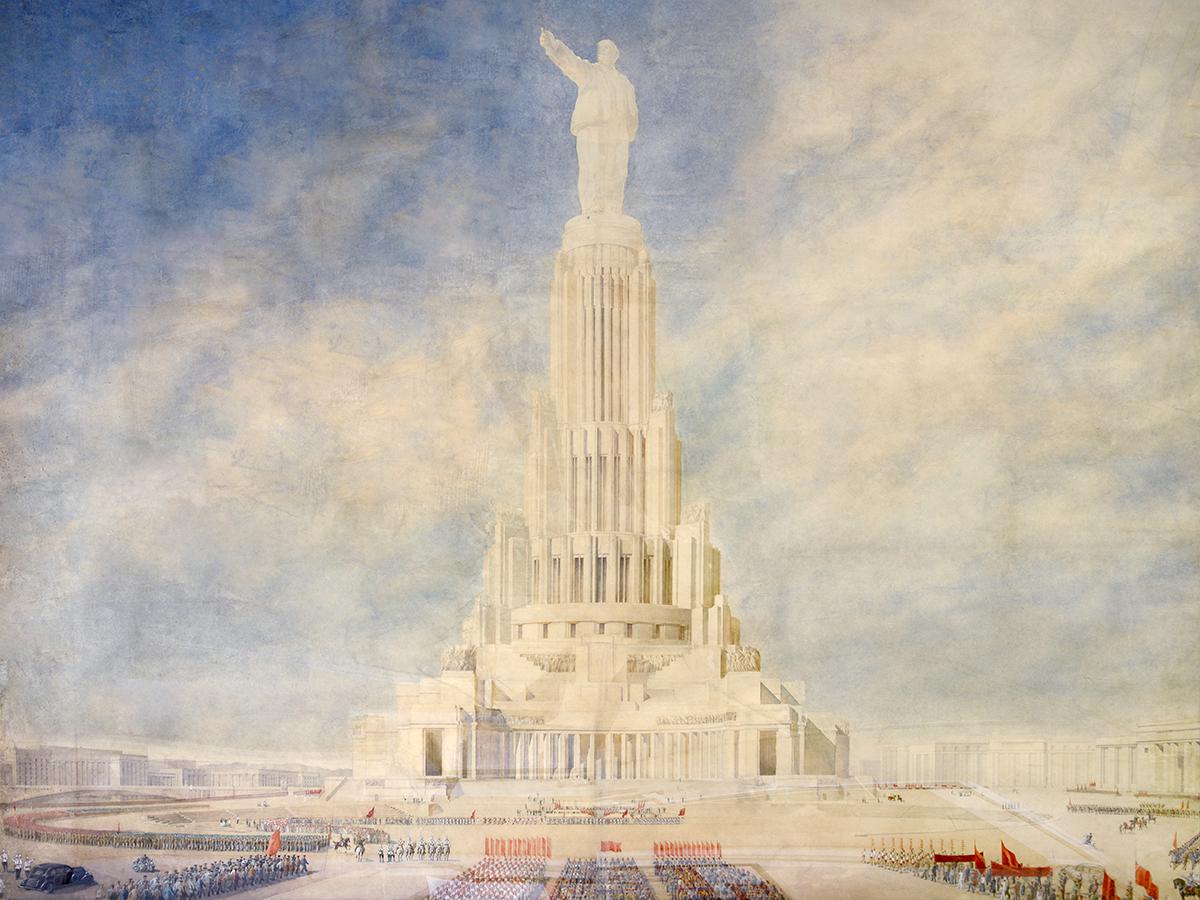

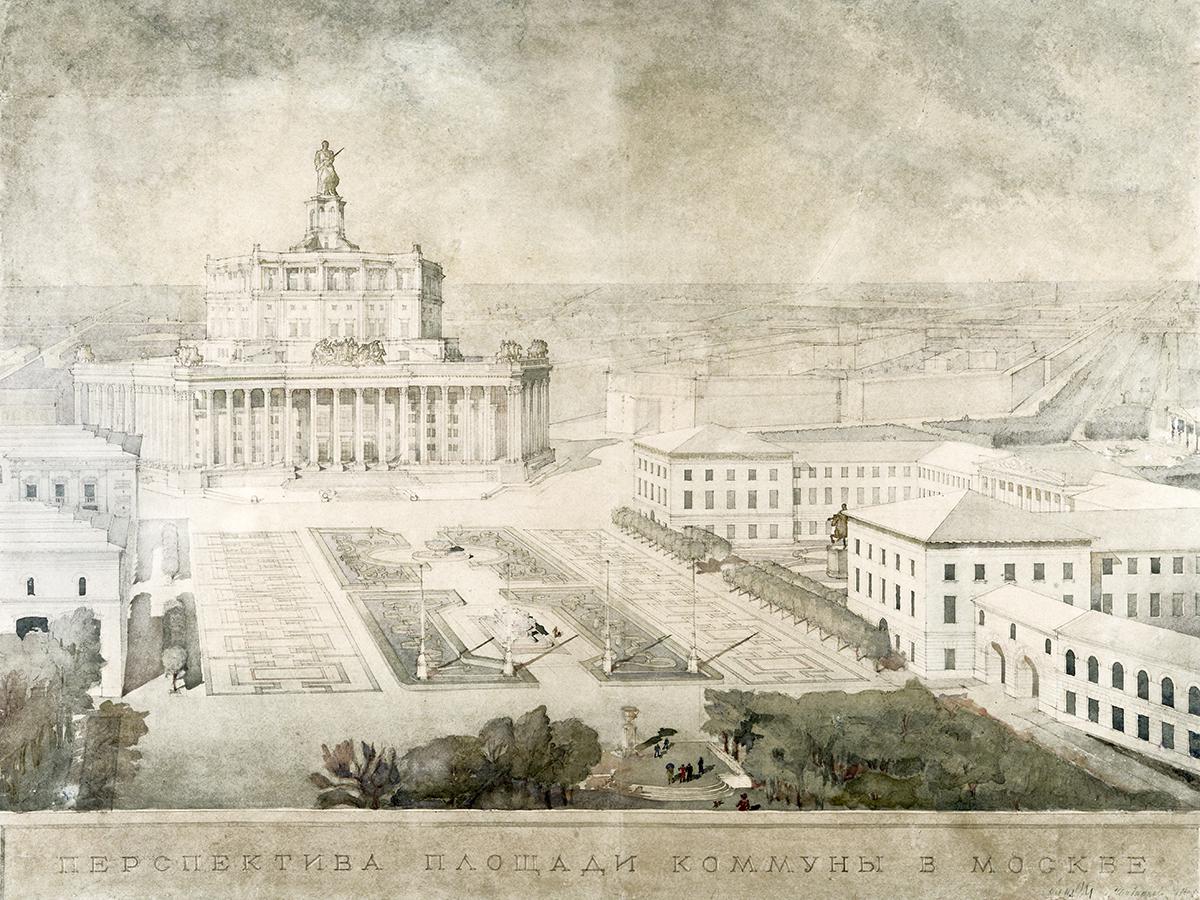

1. Дворец Советов в Москве (нереализованный проект)

- Архитекторы: Борис Иофан, Владимир Щуко, Владимир Гельфрейх

- Годы постройки: не реализован, проектирование велось в 1932 года

- Где находится: мог бы быть построен на месте храма Христа Спасителя

Самый грандиозный замысел советской эпохи — колоссальное здание Дворца Советов, которое должно было появиться в Москве на месте храма Христа Спасителя, рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева. Планировалось, что Дворец Советов будет использоваться для размещения депутатов и государственных служащих, проведения съездов Верховного Совета СССР и других партийных мероприятий.

Как уточняют эксперты, для определения образа здания было проведено четыре тура конкурса: предварительный, открытый Всесоюзный, в котором участвовали архитекторы из других стран, а также два закрытых. Победителем конкурса стал архитектор Борис Иофан, соавторами которого для создания окончательной версии проекта впоследствии стали Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх.

По проекту здание представляло собой необычайно смелое по тем временам инженерное сооружение более 400 м в высоту, которое должно было затмить Empire State Building — самое высокое здание 1930-х годов в мире. «На мощных цокольных этажах Дворца Советов возвышались постепенно сокращающиеся в диаметре цилиндры, ставшие своеобразными ступенями. Венчать здание должна была 100-метровая скульптура Владимира Ленина (это выше 35-этажного дома)», — рассказывает Полина Покладок.

Здание-символ советского государства должно было стать новой доминантой города, что отразилось и в планах по реконструкции Москвы: заранее продумывались планировки близлежащих районов, подходы к зданию, открывающиеся на него виды и поддерживающие его силуэт постройки.

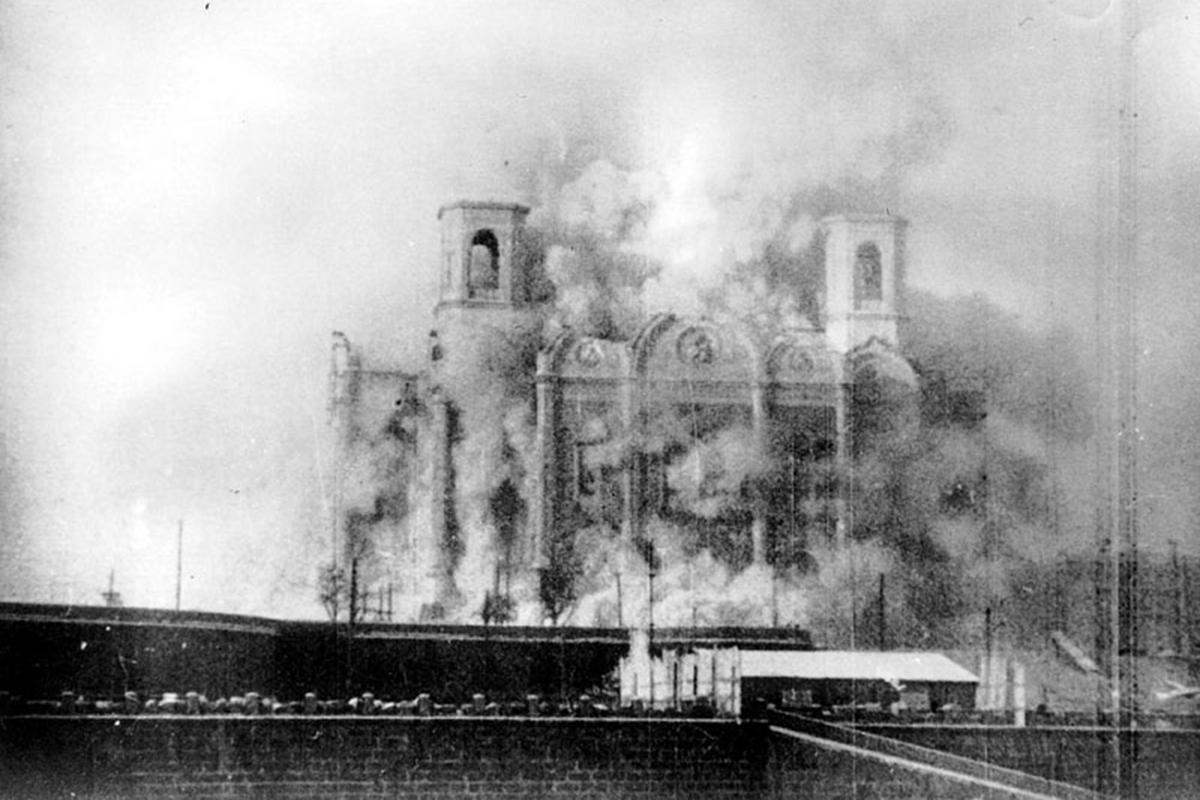

- В 1931 году приступили к подготовке реализации проекта — был взорван храм Христа Спасителя.

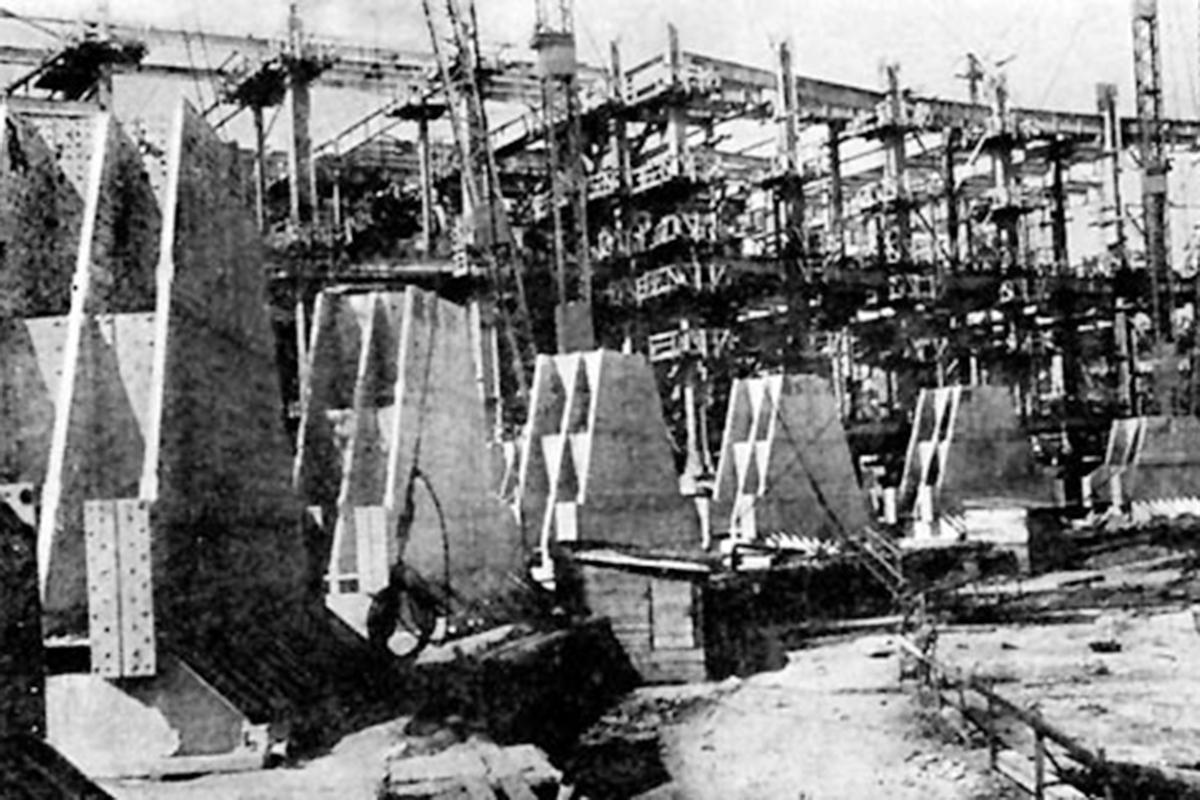

- В 1937 году начались работы по возведению Дворца Советов. В это же время продолжалось активное проектирование, прорисовка интерьеров и деталей.

- До 1941 года были установлены фундаменты и заготовлены металлоконструкции для будущего каркаса. Однако дальше строительство не продвинулось: Великая Отечественная война приостановила работы, а после победы проект был заморожен, рассказывает эксперт Музея архитектуры.

- Вплоть до середины 1950-х годов Борис Иофан продолжал работу над Дворцом Советов, предлагал более компактные варианты сооружения.

- В конце 1950-х годов было принято решение о переносе постройки на юго-запад Москвы и объявлен конкурс, который, однако, не увенчался успехом. Самый грандиозный проект, задуманный в 30-е годы прошлого века, так и не был воплощен на практике.

«Тем не менее это нереализованное здание оказало значительное влияние на формирование современного облика Москвы», — уточняет Полина Покладок.

2. Здание библиотеки имени В. И. Ленина

- Архитекторы: Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх

- Годы постройки: 1927–1958

- Где находится: Москва, улица Воздвиженка, 3/5

Здание библиотеки имени Ленина является одним из самых масштабных реализованных проектов творческого дуэта Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха, рассказывают в Музее архитектуры. С 1927 по 1930 год было проведено несколько этапов конкурса на лучший проект будущей постройки. Большая часть предложений первого конкурса тяготела к современному характеру архитектуры и приемам конструктивизма. Щуко же с первых проектов предлагал трактовать здание как часть сложившегося в районе Моховой и Воздвиженки ансамбля, в связи с чем оформление имело классические черты.

«Асимметричная композиция здания отвечала характеру места и удобству расположения внутренних помещений, требующих соблюдения определенной освещенности и траектории движения посетителей. Главный вход в здание отмечен выступающим портиком с колоннадой из прямоугольных в сечении столбов, облицованных гранитом. Над входом помимо названия также располагаются рельефные фигуративные фризы. Рельефные бронзовые медальоны с изображениями ученых и писателей украшают боковые фасады здания, а на парапете размещены символические скульптуры на тему труда и знания, создающие более сложный силуэт и рифму находящемуся рядом дому Пашкова», — рассказывает Полина Покладок.

Торжественная архитектура фасадов получает развитие в интерьерах, что создает цельный образ по-новому трактованной классики. Просторные помещения вестибюлей, лестничных холлов, читальных залов также богато украшены скульптурой, монументальными панно и утонченной отделкой из натурального камня и дерева.

Строительство шло долго: основная часть помещений была сдана к 1941 году, книгохранилище — лишь в 1958 году. «Сегодня здание библиотеки имени Ленина можно назвать одним из хрестоматийных примеров архитектуры постконструктивизма, этого переходного периода от авангарда к советскому неоклассицизму», — говорит Полина Покладок.

3. Комплекс зданий общества «Динамо» в Москве

- Архитекторы: Иван Фомин и Аркадий Лангман

- Годы постройки: 1928–1930

- Где находится: Москва, улица Большая Лубянка, 12/1

Комплекс зданий общества «Динамо» стал яркой постройкой, демонстрирующей идею архитектора Ивана Фомина, считавшего, что ордерная система может легко сочетаться с новым железобетонным каркасом зданий, рассказывают в Музее архитектуры. Сам комплекс, построенный на углу улицы Большая Лубянка и Фуркасовского переулка, состоит из двух корпусов: административного и жилого, соединенных башней.

- В административном корпусе архитектор выбирает главной темой ордер. «Характерные сдвоенные колонны без баз и капителей, ставшие узнаваемой отличительной чертой мастера, простираются на шесть этажей. Они поддерживают этаж-антаблемент с круглыми окнами — также популярной чертой для архитектуры 1930-х годов», — рассказывает Полина Покладок.

- Жилой корпус выполнен на контрасте с административным, более сухим и аскетичным. Благодаря этому в проекте объединяются ощущение монументальности и строгости от классики и обнажение конструкций на фасаде в соответствии с современной зодчему архитектурной повесткой, поясняет эксперт.

4. Гостиница «Москва» (снесена в 2004 году)

- Архитектор: Алексей Щусев, Леонид Савельев, Освальд Стапран

- Годы постройки: 1932-1977, открыта в 1935 году, снесена в 2004, сейчас на этом месте новое здание

- Где находится: была в Москве, улица Охотный Ряд, 2

Один из самых известных проектов середины 1930-х годов — здание гостиницы «Москва».

«Первоначально проект разрабатывался в формах конструктивизма архитекторами Леонидом Савельевым и Освальдом Стапраном при консультации Алексея Щусева. Однако уже в процессе строительства архитектурная повестка изменилась и проект был пересмотрен», — рассказывает эксперт Музея архитектуры.

На помощь молодым архитекторам, предложившим не совсем удачное решение, снова был направлен Щусев, получивший впоследствии должность главного архитектора. Под его руководством к 1934 году был выполнен новый проект, включающий элементы классической архитектуры, что придало зданию более торжественный и парадный вид.

«Щусев как архитектор, сделавший себе имя еще до революции, находился на передовой архитектурной жизни, разрабатывая по-своему приемы новой архитектуры, ориентированной на освоение исторического наследия. Эти поиски нашли отражение и в здании гостиницы, хотя это было нелегко: архитектору пришлось работать с уже выстроенным каркасом здания, который он не мог изменить», — рассказывает Полина Покладок. Коллективом авторов были разработаны фасады, интерьеры и все детали внутреннего наполнения, включая мебель и фурнитуру.

С работой над этим проектом связаны самые драматичные события в карьере Алексея Щусева. «С одной стороны, строительство гостиницы в самом сердце столицы стало одной из самых знаковых построек не только среди работ самого зодчего, но и в рамках всей советской архитектуры 1930-х годов. С другой стороны, из-за споров об авторстве гостиницы и разразившегося в 1937 году в прессе скандала Щусев был лишен руководства 2-й архитектурно-проектной мастерской Моссовета, выведен из состава правления Московского отделения Союза архитекторов СССР и из президиума и состава правления Союза архитекторов СССР, что стало тяжелым испытанием для зодчего», — рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева.

- В 1935 году состоялось официальное открытие гостиницы, однако по факту строительство велось вплоть до 1977 года.

- В 2004 году здание было снесено, а на его месте построено новое, лишь в общих чертах напоминающее оригинал, уточняют в Музее архитектуры.

5. Жилой дом сотрудников Моссовета

- Архитектор: Иван Жолтовский

- Год постройки: 1934

- Где находится: Москва, Моховая улица, 13

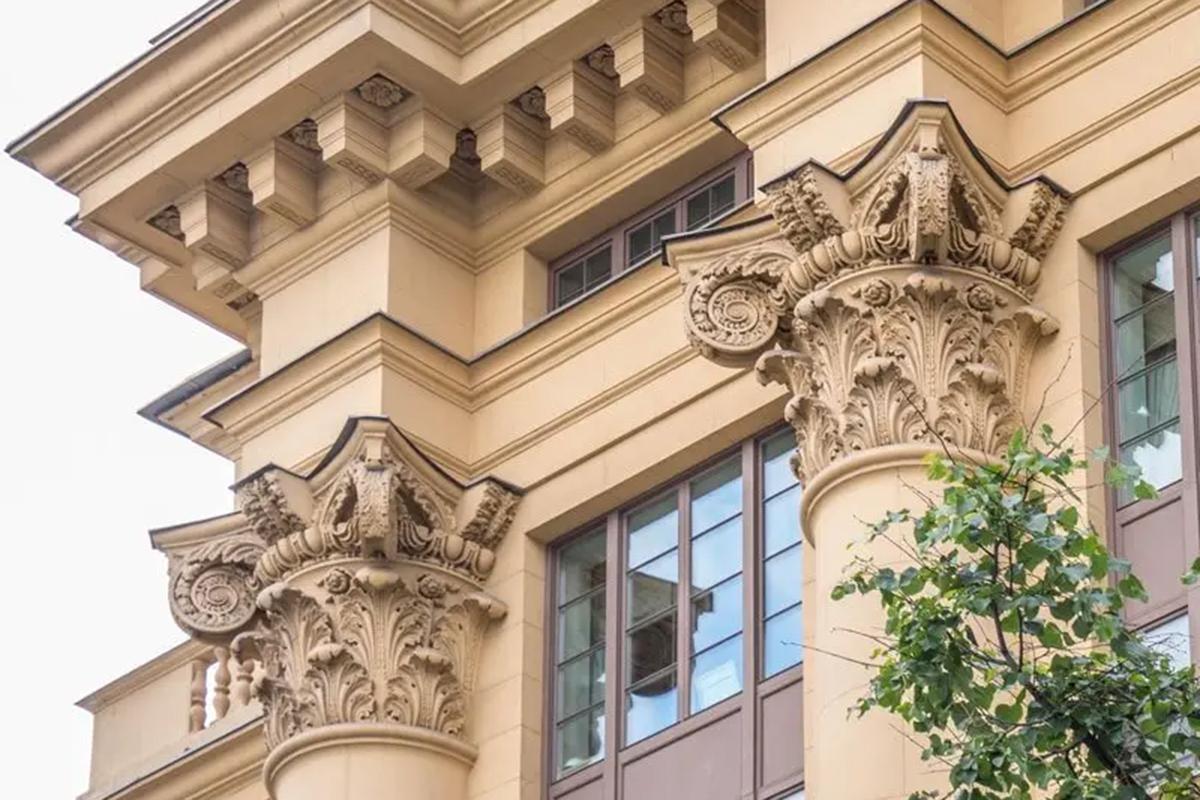

Жилой дом сотрудников Моссовета, спроектированный архитектором Иваном Жолтовским, — это симметричный прямоугольный корпус между Геологическим музеем и гостиницей «Националь». Как поясняют в Музее архитектуры имени Щусева, в здании воплотились основные тезисы сталинского неоклассицизма, ставшие особенно актуальными с конца 30-х годов ХХ века: монументальность, ориентация на исторические памятники, представительность и общее приподнятое настроение. «В обсуждениях самих зодчих, членов мастерских, этот дом получил статус «гвоздя в гроб конструктивизма», — говорит Полина Покладок.

Сам Жолтовский на протяжении всей своей жизни был приверженцем классической архитектуры, причем наиболее близка ему была архитектура итальянского Ренессанса. Свою любовь он использовал и при проектировании дома сотрудников Моссовета, вдохновившись решением Лоджии дель Капитанио — городского дворца в итальянском городе Виченца. Этот дворец был построен по проекту итальянского архитектора Андреа Палладио, большим поклонником и последователем которого был Жолтовский.

«Главным приемом архитектор выбирает выступающий ризалит с портиком из восьми полуколонн колоссального ордера (так называют композицию с колоннами, охватывающими несколько этажей) и сложного рисунка антаблемента над ним, повторяющего выступы колонн», — рассказывает Полина Покладок. А для того чтобы сохранить пропорциональность колонн при увеличенной в сравнении с ренессансными образцами высотой здания, архитектор визуально объединяет оконные проемы нескольких этажей по одной оси, а на уровне двух третей высоты колонн размещает активно выступающие за пределы фасада балкончики, поясняет эксперт.

Внутри здания располагались квартиры, в которых было от одной до пяти комнат, а предназначались они для советской элиты. Роскоши внешнего оформления здания соответствовали и интерьеры, причем не только в характере своего наполнения, но и по качеству отделки, говорит эксперт.

6. Первая подстанция Московского метрополитена

- Архитектор: Даниил Фридман

- Годы постройки: 1934–1935

- Где находится: Москва, Большая Никитская улица, 7, стр. 1

Строительство Московского метрополитена стало одним из важнейших событий в жизни города. Первая очередь от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» (с ответвлением к «Смоленской») была открыта в 1935 году. Для снабжения метро электроэнергией на улице Герцена (сегодня — Большая Никитская) была построена Центральная тяговая подстанция.

«В проекте Даниила Фридмана нашли отражение принципы обработки фасада, популярные для постконструктивизма: на железобетонный объем с крупными квадратными оконными проемами был наложен оригинальный ордер, напоминающий, скорее, египетские колонны, чем греческие или римские», — рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева.

Некоторые специалисты сравнивают форму капителей колонн с буферами, соединяющими вагоны, или линейными изоляторами. К другим характерным признакам стиля относятся панели между колоннами с небольшими круглыми отверстиями, а также фигуративные барельефы с изображением метростроевцев на боковых пилонах здания, поясняют эксперты.

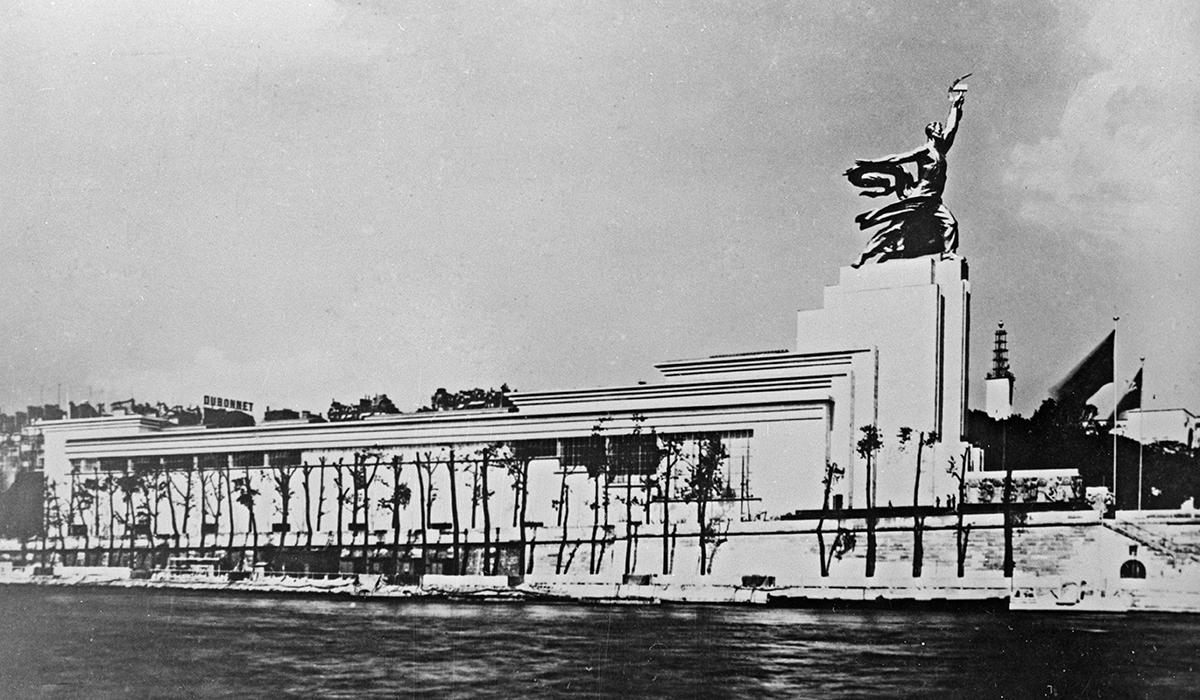

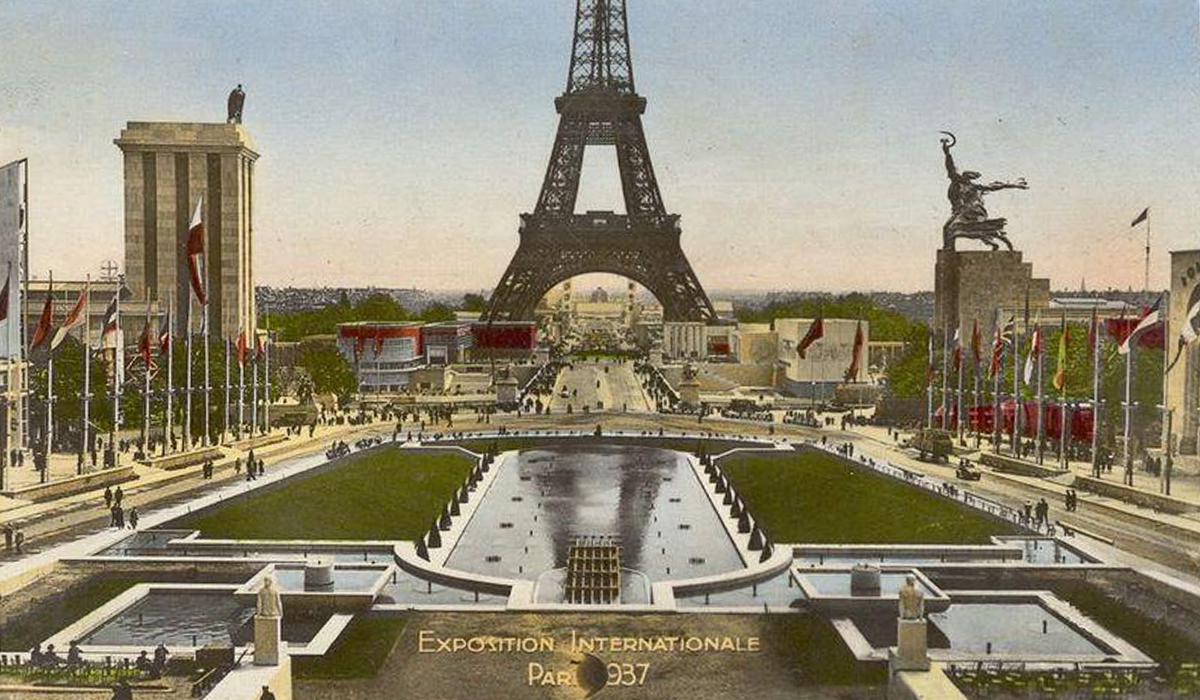

7. Павильон СССР на Всемирной выставке в Париже в 1937 году (уже не существует)

- Архитектор: Борис Иофан

- Год постройки: 1937

- Где находится: создавался специально для выставки, сейчас не существует

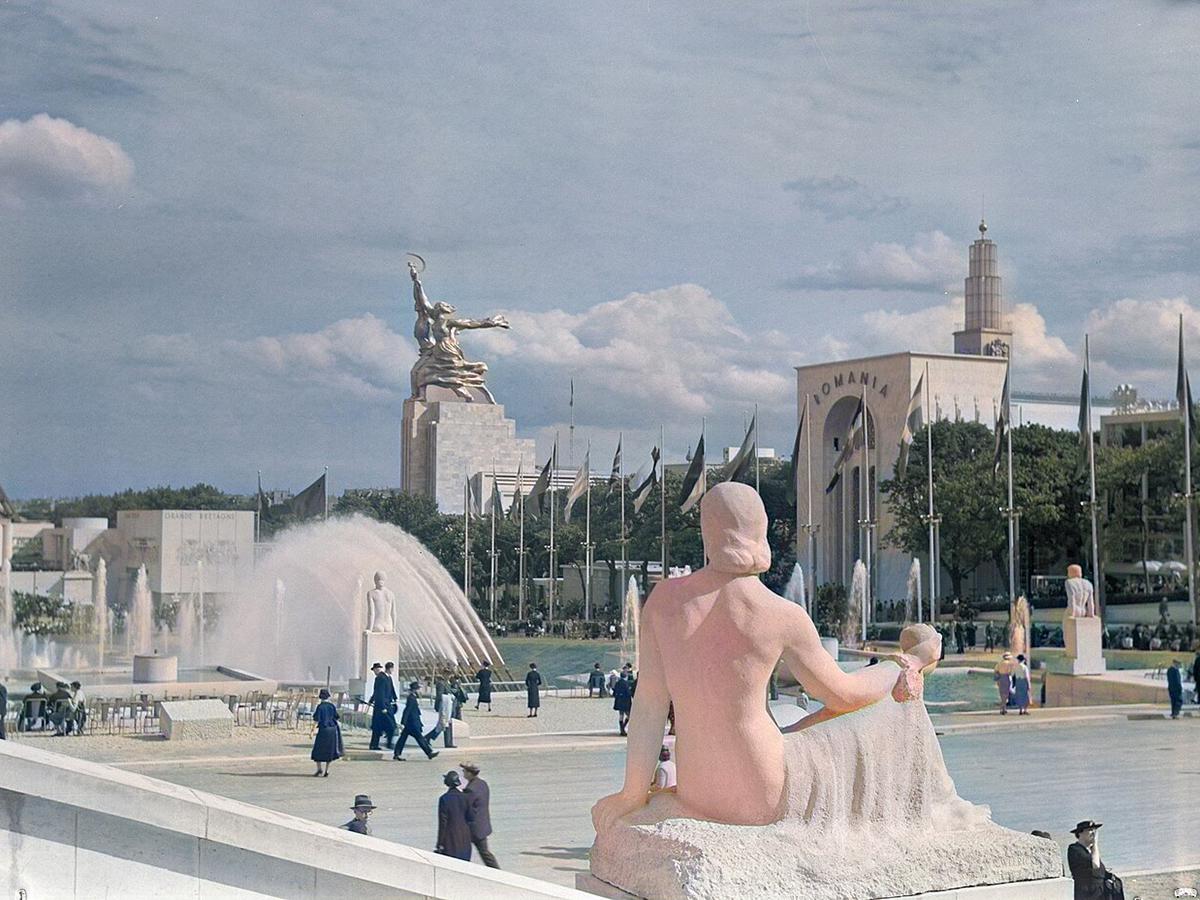

В 1937 году в Париже состоялась очередная Всемирная выставка — важное международное событие, позволявшее познакомиться со многими странами мира и их достижениями в науке, технике, культуре. Советский Союз разместился в павильоне, построенном по проекту Бориса Иофана, автора Дворца Советов.

«Узкий по главному фасаду и протяженный со стороны набережной Сены ступенчатый павильон был увенчан 24-метровой скульптурой «Рабочий и колхозница», над которой работала Вера Мухина. Идея скульптурной группы рабочих на вершине появилась еще в предварительных проектах самого архитектора. Скульптура «Рабочий и колхозница», созданная из нержавеющей стали (нового на тот момент материала в сфере искусства), показала инженерную смелость авторов и мастерство трудившихся над монтажом фигур специалистов. Динамичный павильон, будто вырастающий от дальнего к главному фасаду, от боковых стен к скульптурной группе, удачно был противопоставлен статичному павильону Германии, находящемуся напротив», — рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева.

После успеха на выставке было принято решение перевезти «Рабочего и колхозницу» в СССР и установить у строящегося комплекса ВДНХ. Однако скульптура была поставлена не на родной «постамент» самого павильона, а на небольшое возвышение, лишившее скульптуру самого важного эффекта — динамики, уточняют в Музее архитектуры. А в начале XХI века для скульптуры создали новый, высокий постамент, напоминающий первоначальный облик павильона Иофана.

8. Станция метро «Аэропорт» в Москве

- Архитекторы: Борис Виленский и другие

- Годы постройки: 1938

- Где находится: Москва, Ленинградский проспект

Вслед за открытием в 1935 году первой очереди Московского метрополитена последовало проектирование второй очереди, затрагивавшей участки современных Арбатско-Покровской и Замоскворецкой линий. «Если проектирование первой очереди зачастую осуществлялось в спешке, а принципы подхода к художественному оформлению станций еще не были найдены и менялись уже в процессе их разработки, то работа над станциями второй очереди была более последовательной. Теперь у архитекторов была возможность более глубоко заниматься поиском новых образов, новых вариантов обыгрывания пространств», — рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева.

Зодчие подключались к проектам раньше, что позволяло им работать совместно с конструкторами и реализовывать неординарные решения. Станции этой очереди ближе всего подходят к стилистике ар-деко. Одним из подобных примеров, как говорят эксперты, можно назвать односводчатую станцию «Аэропорт» с изящным художественным решением, затрагивающим все элементы: от обработки поверхностей до осветительной арматуры.

«Рельефный рисунок укладки каменных облицовочных плит и штукатурных линий на стенах с расходящимися к вершине свода лучами напоминает стропы парашютов, на лестницах к аванзалам расположены ажурные металлические решетки с характерными для ар-деко линеарными орнаментами, повторенными также в капителях колонн вестибюля. Даже скамьи с навигацией, установленные в центре станции, несут в себе черты стиля», — рассказывает Полина Покладок.

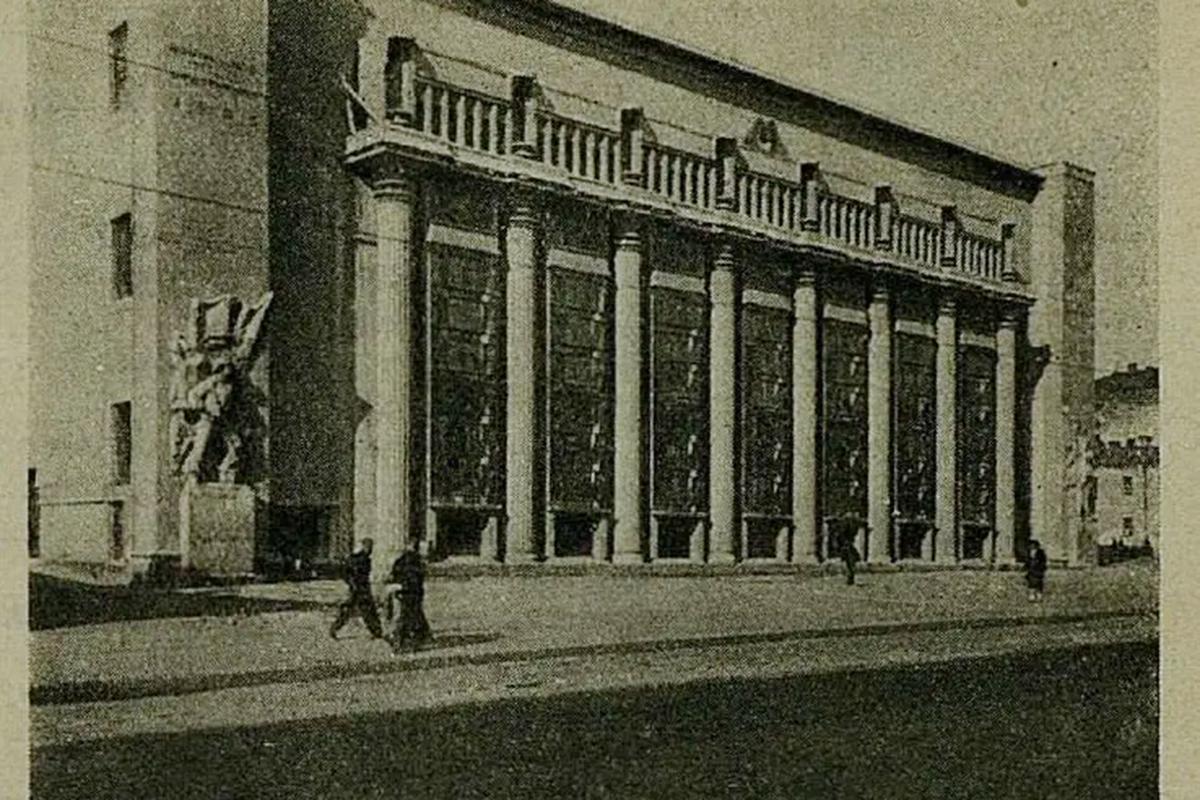

9. Театр Красной армии в Москве

- Архитекторы: Каро Алабян и Василий Симбирцев

- Год постройки: 1940

- Где находится: Москва, Суворовская площадь, 1

Здание Центрального театра Красной армии в Москве (сегодня называемого Центральным академическим театром Российской армии, также известного как театр Советской армии) стало одним из воплощений архитектуры неоклассицизма сталинского периода. Проектированием здания по итогам закрытого конкурса 1933 года занимались архитекторы Каро Алабян и Василий Симбирцев.

Построенный по их проекту театр был признан одним из образцов советской архитектуры наряду с Дворцом Советов, на который следует опираться в новых проектах. «В соответствии со сформированными к архитектуре запросами власти здание спроектировано в лишенной абстрактности, простой и ясной форме пятиконечной красноармейской звезды. Этот мотив стал главным во всем проекте, и даже сечения колонн, опоясывающих здание по периметру, также имеют форму звезды», — рассказывает Полина Покладок.

По проекту дополнить художественный образ здания должны были скульптуры на концах лучей, а венчать сооружение должна была фигура красноармейца. Однако эта идея так и не была реализована. Тем не менее даже без этих скульптур театр производит впечатление богато оформленной постройки со множеством колонн, росписями в интерьере, отделкой из натурального камня и дерева, говоря в Музее архитектуры.

Материалы и иллюстрации к статье подготовила

Полина Покладок, заведующая сектором экскурсионно-лекционной работы Музея архитектуры имени А. В. Щусева

Другие материалы спецпроекта «Путеводитель по архитектурным стилям»:

- XI—XVI века Новгородская архитектура: самые древние каменные постройки на Руси

- XII—XIII века Владимиро-суздальское зодчество: история и главные памятники архитектуры

- XIV—XV века Как 7 веков назад начиналась каменная Москва. Раннемосковское зодчество

- XV—XVII века Шатры, узоры и почти барокко: памятники русской архитектуры XV—XVII веков

- XVIII век Пышная архитектура: как выглядят дома-памятники в стиле барокко в России

- XVIII—XIX века Образцовая архитектура: лучшие здания в классическом стиле в России

- XIX век Шедевры эпохи без стиля: историзм и эклектика в архитектуре XIX века

- Стык XIX и XX веков Эпоха изысканной зрелищности: главные памятники в стиле модерн в России

- 20-е годы XX века Последний советский особняк и совсем другие дома: шедевры эпохи авангарда

- 30-е годы XX века Архитектура 30-х годов: от библиотеки Ленина до театра Советской армии

- 40-е — 50-е годы XX века Эра сталинских высоток и восстановления городов: советский неоклассицизм

- 60-е — 80-е годы XX века Советский модернизм: стиль эпохи борьбы с архитектурными излишествами

-

Конец XX века Архитектура 90-х: капром, постмодернизм, лужковская и другие стили

Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК Недвижимость»