Эра сталинских высоток и восстановления городов: советский неоклассицизм

Вторая половина 40-х и первая половина 50-х годов XX века — сложный период для советской архитектуры. Страна в послевоенной разрухе — срочно требуется восстанавливать города и решать жилищный вопрос. Все это делается, но параллельно происходит и совсем другое. Именно тогда появляются, например, все семь сталинских высоток в Москве и самые красивые павильоны на ВДНХ.

Не удивительно, что архитектуру этого десятилетия одним только термином «сталинский ампир», который на слуху у всех, специалисты называть не готовы, а некоторые и вовсе его не применяют.

В рамках спецпроекта «Путеводитель по архитектурным стилям» рассказываем о самых знаковых постройках, появившихся в нашей стране с середины 40-х до середины 50-х годов XX века, и создавших их архитекторах.

А также рассказываем:

- какие архитектурные особенности, характерные для тех лет, усложняли быстрое строительство жилья;

- почему на ВДНХ уже в середине 50-х годов XX века началась реконструкция, хотя выставка была открыта лишь пятнадцатью годами ранее;

- и от многом другом.

Путеводитель по архитектурным стилям

Путеводитель по стилям архитектуры — это совместный проект «РБК Недвижимости» с Музеем архитектуры имени А. В. Щусева. В нем вместе с сотрудниками музея мы рассказываем о крупнейших архитектурных стилях и их ключевых особенностях, а также об архитекторах, работавших в этом стиле, и знаковых постройках, возведенных по их проектам.

Особенности архитектуры середины 1940-х — середины 1950-х

Эпоха с неполным названием

Архитектуру послевоенного времени часто называют «сталинским ампиром». Многие современные исследователи не согласны с этим термином, предпочитая более нейтральный — советский неоклассицизм. Однако и с ним все не так просто: постройки этого периода отличаются неоднородностью и совмещением элементов классицистической, ренессансной и русской архитектуры XVII века, рассказывают в Музее архитектуры им. Щусева.

После провозглашения в 1932 году на государственном уровне перехода от авангарда к «новой пролетарской архитектуре» архитекторы столкнулись с весьма неординарной задачей. «В условиях крайне обобщенно сформулированных требований и отсутствия конкретного образца поиск новых форм повлек за собой появление нескольких очень разных вариантов стиля», — рассказывает заведующая сектором экскурсионно-лекционной работы Музея архитектуры им. А. В. Щусева Полина Покладок.

Общим для всех этих вариантов было переосмысление различных образцов ордерной архитектуры — той, где активно использовались вертикальные и горизонтальные элементы (колонны, пилястры, карнизы, фронтоны и пр.), подчиняясь определенным законам пропорций, форм и месторасположения отдельных элементов.

«Такой подход к проектированию продолжали использовать, но без гротеска, присущего постконструктивизму. Основными источниками вдохновения стали итальянский ренессанс и русский классицизм. Универсальность классических форм отлично подходила под реалии многонациональной страны: их могли создавать в любой республике СССР», — поясняет эксперт.

В полной мере эта ветвь развития советской архитектуры получила воплощение уже после Великой Отечественной войны, победоносно завершившейся в мае 1945 года. Под «классическим» все чаще стала подразумеваться именно русская архитектура, включая и классицизм, и средневековое зодчество. «По сути архитекторам необходимо было пользоваться методом историзма для достижения видимой связи с традиционными архитектурными приемами», — уточняет Полина Покладок.

Восстановление разрушенных войной памятников архитектуры спровоцировало новый виток интереса к истории русского зодчества, более подробное его изучение и, соответственно, использование отдельных мотивов в новых проектах. Дополнительным стимулом стал негласный запрет на обращение к каким-либо иным источникам вдохновения в условиях «борьбы с космополитизмом», поясняют в Музее архитектуры им. Щусева.

Как архитектура решала разные задачи, стоящие в то время

Восстановление городов

Одной из первостепенных задач, стоящих перед архитекторами после завершения Великой Отечественной войны, стало восстановление разрушенных городов СССР. К наиболее пострадавшим можно отнести Сталинград (ныне — Волгоград), Севастополь, Минск, Новороссийск, Новгород, Псков, Смоленск, Ленинград (ныне — Санкт-Петербург).

«Важными чертами комплексного восстановления многих городов были принцип ансамблевости застройки и единство художественного решения», — говорит Полина Покладок.

Жилищный вопрос

Острая нехватка жилья в послевоенное время заставила архитекторов и инженеров активно включиться в разработку проектов для жилищного строительства. Среди них были и отдельные дома, созданные по уникальным проектам в особенно значимых точках городов и в рамках реконструкции основных магистралей, и целые кварталы массовой жилой застройки.

Главными критериями здесь была дешевизна и скорость возведения, что можно было обеспечить с помощью сборки домов из готовых элементов — блоков, панелей и отдельных частей зданий. Однако это осложнялось двумя моментами:

- нехваткой материалов и квалифицированных специалистов;

- художественной установкой на неоклассицизм, усложняющей стандартизацию элементов и соединение их с конструкцией зданий, поясняют в Музее архитектуры им. Щусева.

«Новый виток развития массовое жилье получит в следующую эпоху, которая откажется от сложных декоративных решений в пользу утилитарности», — рассказывает Полина Покладок.

Метро и вокзалы

В восстановлении и дальнейшем развитии в послевоенные годы нуждалась и транспортная инфраструктура — строились метро, вокзалы и пр.

В Москве, например, в тот период вели работы над четвертой очередью метрополитена, в которую вошли станции кольцевой линии. А в Ленинграде — над первой линией метро. «Наряду с наземными памятниками, метро стало воплощением темы победы и триумфа. В проектах павильонов и станций зодчие использовали язык классической архитектуры, и в особенности русского ампира, активную скульптурную декорацию», — рассказывает Полина Покладок.

Вокзалы, обретавшие все более значительную роль в жизни городов, нуждались в восстановлении после войны. Помимо реконструкции старых вокзалов также требовалось и расширение железнодорожной сети. «Постройки этого типа, как и в предшествующие эпохи, служили своеобразными «главными воротами», визитными карточками городов, что накладывало на них не только функциональные, технические, но и высокие эстетические требования», — поясняют в Музее архитектуры им. Щусева.

Сталинские высотки

Сталинские высотки, которые у многих прежде всего ассоциируются с архитектурой той эпохи и тем самым «сталинским ампиром», тоже возводились в первые послевоенные годы. Они должны были стать мощным символом наступившего мира, стабильности и спокойствия.

По решению властей, принятому в 1947 году, в Москве планировалось возвести восемь многоэтажных зданий:

- Министерство внутренних дел (МИД) на Смоленской площади;

- главное здание Московского университета на Ленинских горах;

- гостиница «Украина» рядом с Киевским вокзалом;

- высотное здание на площади Восстания (Кудринской площади);

- гостиница «Ленинградская» около трех вокзалов;

- высотное здание на Красных воротах;

- жилой дом на Котельнической набережной;

- высотное здание в Зарядье.

«Эти постройки должны были уравнять в общем силуэте города недостижимую высоту Дворца Советов (о нем — в статье про архитектуру 30-х годов XX века), пока так и оставшегося на уровне фундаментов. Проектирование и возведение прошли в рекордные для таких масштабных сооружений сроки: от пяти до десяти лет», — рассказывает Полина Покладок. Эти сооружения стали настоящими символами послевоенной советской архитектуры. Не построенным оказалось лишь высотное здание в Зарядье.

Известные архитекторы, работавшие в стиле неоклассицизма 40-х — 50-х годов XX века

Иван Жолтовский (1867–1959)

Академик архитектуры Императорской академии художеств, а позже — действительный член Академии архитектуры СССР, один из старейшин советской архитектурной школы. Начал карьеру в эпоху позднего историзма, а затем работал в других стилях. В 40-е — 50-е годы XX века спроектировал несколько кинотеатров в Москве — «Буревестник», «Слава» и «Победа».

Лев Руднев (1885-1956)

Выпускник Высшего художественного училища при Императорской академии художеств по курсу живописи и архитектуры. Академик Академии архитектуры СССР, ведущий практик сталинской архитектуры. Автор знаковых построек в Москве и Варшаве, в том числе — главный архитектор реализованного проекта главного здания МГУ на Воробьевых горах высотой 29 этажей. За этот проект в 1949 году зодчий получил Сталинскую премию.

Евгений Левинсон (1894-1968)

Выпускник архитектурного факультета Ленинградского высшего художественно-технического института (бывшей Императорской академии художеств), к середине 30-х годов XX века — один из крупнейших архитекторов Ленинграда (ныне — Санкт-Петербурга). Начинал свою карьеру как конструктивист, но затем разработал ряд проектов в стиле советского неоклассицизма. Среди них — проект вокзала в Пушкине (станция «Царское село»), выполненный в соавторстве с Андреем Грушке. За этот проект оба автора в 1951 году получили Сталинскую премию.

Анатолий Жуков (1896-1964)

Окончил курсы Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). С 1936 года работал в архитектурных мастерских Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВДНХ), а с 1949 и до конца свое жизни был ее главным архитектором. Именно под его руководством шло послевоенное преобразование ВДНХ.

Каро Алабян (1897-1959)

Возглавлял Союз советских архитекторов. Как рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева, для своего времени он был представителем нового поколения архитекторов и одним из самых яростных сторонников пересмотра подходов к советской архитектуре от конструктивизма и «эклектизма» к «новой пролетарской архитектуре». Руководитель группы разработчиков генплана восстановления разрушенного во время Великой Отечественной войны Сталинграда (ныне — Волгограда).

Юрий Щуко (1905-1960)

Сын архитектора Владимира Щуко (соавтора Библиотеки им. Ленина в Москве и нереализованного проекта Дворца Советов в стиле постконструктивизм). Выпускник Ленинградского высшего художественно-технического института (бывшей Императорской академии художеств). Среди созданных по его проектам построек — Главный павильон ВДНХ, выполненный в соавторстве с Евгением Столяровым.

Леонид Поляков (1906-1965)

Член-корреспондент Академии архитектуры СССР, выпускник Ленинградского высшего художественно-технического института (бывшей Императорской академии художеств). Участвовал в проектировании так и нереализованного Дворца Совета, в послевоенные годы — главный архитектор Севастополя, который нуждался в восстановлении. Автор проекта одной из сталинских высоток — гостиницы «Ленинградская», за которую сначала (в 1949 году) получил Сталинскую премию, а впоследствии (в 1955 году) был ее лишен по постановлению властей, известному как «постановление об архитектурных излишествах». Автор станции метро «Октябрьская» кольцевой линии московского метро. За нее он получил вторую Сталинскую премию, которую уже никто не отнимал.

Андрей Грушке (1912-1989)

Выпускник Ленинградского института гражданских инженеров (ныне это Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет). В годы Великой отечественной войны как архитектор занимался маскировкой стратегически важных объектов. Среди его работ, созданных после войны — спроектированный в соавторстве с архитектором Евгением Левинсоном вокзал в Пушкине (станция «Царское село»). За этот проект в 1951 году зодчий, как и его соавтор, получили Сталинскую премию.

Главные памятники советского неоклассицизма 40-х — 50-х годов XX века

Объекты

- Послевоенное восстановление Сталинграда (ныне — Волгоград)

- Главное здание МГУ в Москве

- Жилая застройка юго-запада Москвы

- Вокзал в Пушкине (станция «Царское село»)

- Станция метро «Октябрьская» кольцевой линии московского метро

- Комплекс зданий Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ-ВДНХ) в Москве

- Кинотеатр «Победа» в Москве

1. Послевоенное восстановление Сталинграда (ныне — Волгоград)

- Архитекторы: Каро Алабян (руководитель группы разработчиков генплана восстановления города)

- Годы реконструкции: 1943-1957

Одними из самых масштабных работ по послевоенному восстановлению городов стали работы в Сталинграде (позже, в 1961 году, он был переименован в Волгоград). Город, почти полностью разрушенный Великой Отечественной войной, был восстановлен по новому генеральному плану, составленному под руководством архитектора Каро Алабяна.

«В результате преобразований город получил функциональное зонирование, новую систему коммуникаций, транспорта. Архитектура центральных улиц и площадей передавала триумф Победы в торжественной неоклассической подаче, в разной степени выразительности отраженной в проектах административных, общественных и жилых зданий», — рассказывает Полина Покладок.

К памятникам этого периода можно отнести:

- здание железнодорожного вокзала («Волгоград-I», архитекторы Александр Куровский и Самуил Брискин, инженер-конструктор Александра Кадильникова);

- драматический театр им. Горького на площади Павших Борцов (реконструкция архитектора Николая Куренного);

- застройку улицы Мира (архитектор Василий Симбирцев).

2. Главное здание МГУ в Москве

- Архитекторы: Лев Руднев (главный архитектор), а также Сергей Чернышев, Павел Абросимов, Александр Хряков и инженер Всеволод Насонов

- Годы постройки: 1947-1953

- Где находится: Москва, Ленинские горы, д. 1

Главное здание МГУ на Воробьевых горах — самое запоминающееся и самое высокое среди всех семи сталинских высоток. Первоначальный проект был создан Борисом Иофаном — автором так и нереализованного Дворца Советов (об этом архитекторе и его проекте читайте в материале про стиль архитектуру 30-х годов XX века). Однако реализован он был под руководством другого архитектора — Льва Руднева, в немного доработанном виде.

«Трудно однозначно описать стиль этой постройки, как и остальных «высоток». Исследователи отмечают в них соединение классических элементов с приемами архитектуры американских небоскребов (американский вариант ар деко) и отдельных мотивов нарышкинского стиля, особенно популярного в качестве образца традиционной русской архитектуры в послевоенное время», — поясняет Полина Покладок.

3. Жилая застройка юго-запада Москвы

- Годы постройки: конец 40-х — середина 50-х годов XX века

Застройка юго-запада Москвы в районе Ленинского проспекта (от площади Гагарина до улицы Кравченко) — один из примеров решения жилищного вопроса в послевоенные годы в Москве.

«В силу единовременной проектировки и комплексной застройки этот жилой массив обладает единством масштаба, схожими композиционными и художественными решениями. В качестве акцентов на плоских фасадах зданий появляются выступающие балконы и крупные арочные проемы многоярусных лоджий, а стены покрыты керамической облицовкой», — рассказывает Полина Покладок.

4. Вокзал в Пушкине (станция «Царское село»)

- Архитекторы: Евгений Левинсон и Андрей Грушке, инженер Андрей Грушке

- Годы постройки: 1948-1950

- Где находится: Санкт-Петербург, Пушкин, Привоказльная пл., д. 1

Вокзал в Пушкине — один из характерных примеров подхода к проектированию вокзальных зданий на стыке 40-х и 50-х годов XX века. Он создан по проекту Евгения Левинсона и Андрея Грушке.

«Символически связанный с образом Александра Пушкина и атмосферой Царского села, вокзал решен как ансамбль, состоящий из небольших павильонов, напоминающих парковые постройки эпохи классицизма. Их отличает сдержанность и легкость форм, сомасштабность человеку, камерность», — говорит Полина Покладок.

Проходные арки между объемами выполнены с облицовкой из мощного, будто необработанного камня. Это роднит их с павильонами-гротами или постройками-руинами в дворцово-парковых ансамблях, уточняют в Музее архитектуры.

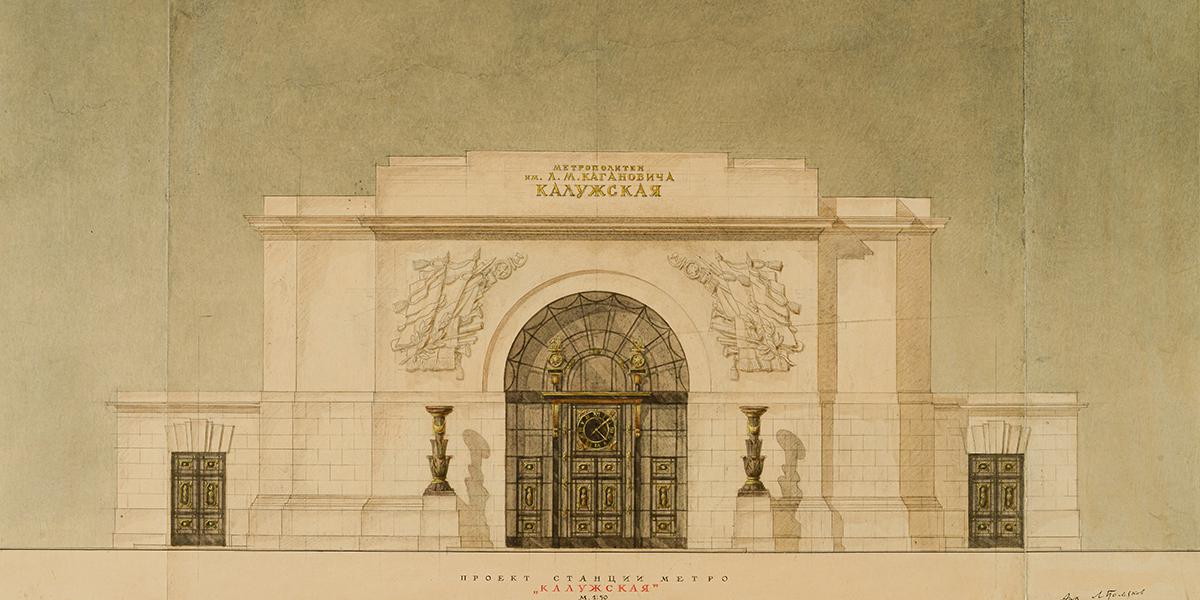

5. Станция метро «Октябрьская» кольцевой линии московского метро

- Архитектор: Леонид Поляков

- Год постройки: 1950

- Где находится: Москва, Ленинский пр-т, д. 2Б

Станция метро «Октябрьская» кольцевой линии, первоначально называвшаяся «Калужская», — одна из самых торжественных станций четвертой очереди строительства московского метрополитена. Ее проект был разработан Леонидом Поляковым, одним из авторов гостиницы «Ленинградская», главным архитектором сооружений Волго-Донского судоходного канала.

«Симметричный наземный павильон трактован как триумфальная арка и завершен не треугольным фронтоном, а плоским аттиком. По двум сторонам от входной арки расположены рельефы с изображением мужчины и женщины, одетых в форму Советской армии и держащих в руках трубы, подобно Славе, возвещающей о победе», — рассказывает Полина Покладок.

Сама станция также богато украшена декором: барельефами с фигурами воинов Советской армии, арматурой (декоративным мотивом с изображением оружия и доспехов), гирляндами, лавровыми венками, пятиконечными звездами, бра, решенными в форме факелов. «Глухой торец станции превращен архитектором в символическую нишу, огражденную от центрального зала кованой решеткой в ампирном духе и подсвеченной сверху так, чтобы создать иллюзию неба», поясняет эксперт.

6. Комплекс зданий Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ-ВДНХ) в Москве

- Архитекторы: Анатолий Жуков (главный архитектор всей реконструкции), Юрий Щуко и Евгений Столяров (авторы Главного павильона) и др.

- Год реконструкции: 1954

- Где находится: Москва, САВО, Останкинский р-н

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка у современной станции метро ВДНХ была открыта еще в 1939 году. В соответствии с давними традициями проведения подобных мероприятий, для показа достижений советского хозяйства, промышленности, культуры и науки были выстроены специальные павильоны.

Однако к 1954 году ансамбль был серьезно реконструирован под руководством архитектора Анатолия Жукова. Архитектура и назначение многих павильонов было пересмотрено, занимаемая территория была увеличена до 207 га, а сама выставка обрела статус постоянно действующей, рассказывают в Музее архитектуры им. Щусева

Сердцем новой сельскохозяйственной выставки, его архитектурной и организационной доминантой стал Главный павильон (он же — Центральный), построенный по проекту Юрия Щуко (сына Владимира Щуко) и Евгения Столярова. «Ступенчатое здание, опоясанное колоннадами, украшенное скульптурой и увенчанное шпилем, воплотило подходы конца 1940-х — начала 1950-х годов к трактовке классической архитектуры и задало торжественный тон всему комплексу», — поясняет Полина Покладок.

Особое место в этом ансамбле заняли павильоны союзных республик, краев и областей РСФСР, расположенные по центральной оси, уточняет эксперт. «Помимо соответствия общему мажорному настроению парадной послевоенной архитектуры, каждое здание было призвано отразить национальные архитектурные мотивы и художественные особенности разных регионов, поддержанные даже характерными для этих территорий растениями, высаженными рядом», — говорит Полина Покладок.

Впоследствии комплекс продолжил дополняться новыми павильонами, отражавшими уже иные архитектурные процессы.

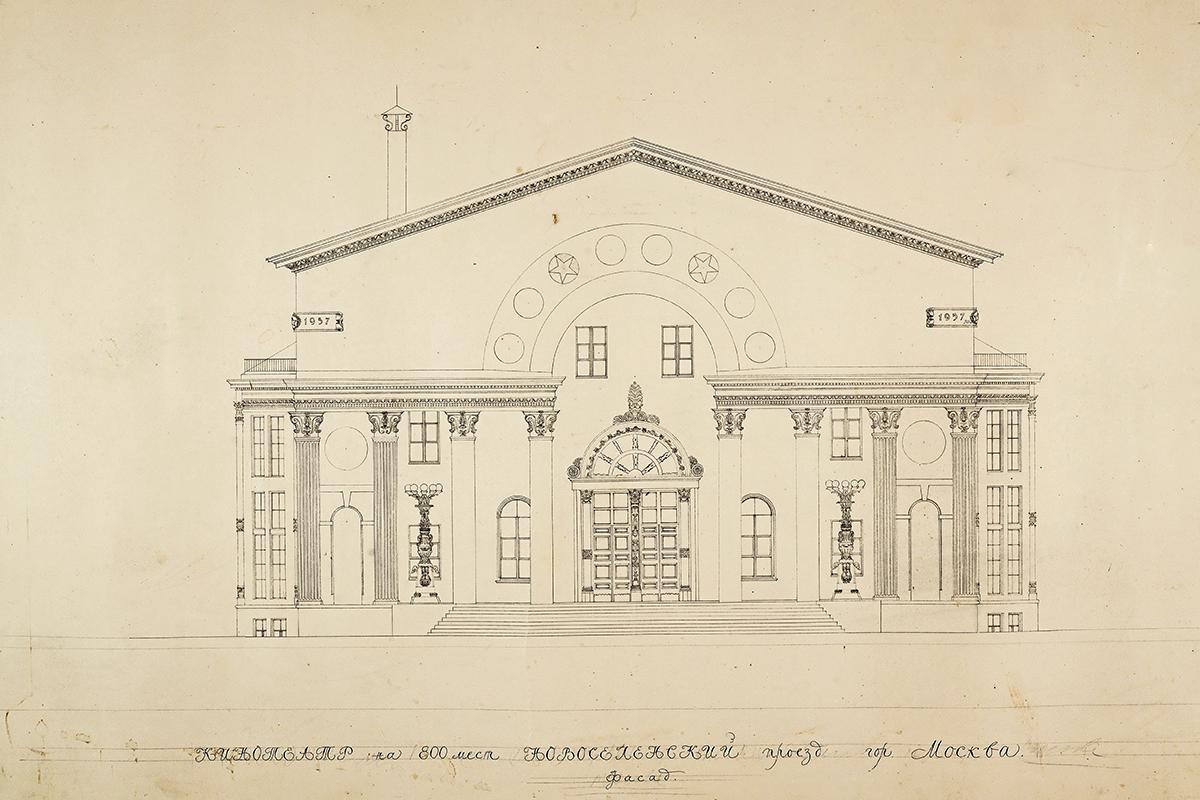

7. Кинотеатр «Победа» в Москве

- Архитекторы: Иван Жолтовский, Всеволод Воскресенский, Николай Сукоян

- Годы постройки: 1954-1957

- Где находится: Москва, ул. Абельмановская, д. 17 А

Неоклассические поиски архитекторов второй половины 40-х — первой половины 50-х XX века нашли отражение в зданиях самого разного назначения, в том числе и кинотеатрах. Над проектами работали как молодые архитекторы (как, например, Зоя Брод), так и мастера с большим именем, поясняют в Музее архитектуры им. Щусева.

Например, мастерская-школа Ивана Жолтовского создала три проекта кинотеатров для города Москвы, получивших при реализации названия «Победа» (на ул. Абельмановская), «Буревестник» (на Коровьем валу) и «Слава» (на ш. Энтузиастов).

«Все три проекта решены архитектором в ренессансном ключе и устроены схоже: прямоугольный объем здания скрывает анфиладную структуру внутренних помещений, а главный фасад оформлен в виде лоджии с арочным пролетом. По-разному трактовано обрамление арки. Главный источник вдохновения, использованный Жолтовским — вилла Пойана (постройка середины XVI века на севере Италии) архитектора Андреа Палладио, лучше всего читается в фасаде кинотеатра «Победа», — рассказывает Полина Покладок.

Из трех кинотеатров по первоначальному назначению до сих пор частично используется именно «Победа». Здание «Буревестника» в 1991 году было передано под театрально-концертный центр, а «Слава» закрылась в 2006 году после пожара — реставрация здания продолжается и поныне.

Материалы и иллюстрации к статье подготовила

Полина Покладок, заведующая сектором экскурсионно-лекционной работы Музея архитектуры им. А. В. Щусева

Другие материалы спецпроекта «Путеводитель по архитектурным стилям»:

- XI—XVI века Новгородская архитектура: самые древние каменные постройки на Руси

- XII—XIII века Владимиро-суздальское зодчество: история и главные памятники архитектуры

- XIV—XV века Как 7 веков назад начиналась каменная Москва. Раннемосковское зодчество

- XV—XVII века Шатры, узоры и почти барокко: памятники русской архитектуры XV—XVII веков

- XVIII век Пышная архитектура: как выглядят дома-памятники в стиле барокко в России

- XVIII—XIX века Образцовая архитектура: лучшие здания в классическом стиле в России

- XIX век Шедевры эпохи без стиля: историзм и эклектика в архитектуре XIX века

- Стык XIX и XX веков Эпоха изысканной зрелищности: главные памятники в стиле модерн в России

- 20-е годы XX века Последний советский особняк и совсем другие дома: шедевры эпохи авангарда

- 30-е годы XX века Архитектура 30-х годов: от библиотеки Ленина до театра Советской армии

- 40-е — 50-е годы XX века Эра сталинских высоток и восстановления городов: советский неоклассицизм

-

60-е — 80-е годы XX века Советский модернизм: стиль эпохи борьбы с архитектурными излишествами

-

Конец XX века Архитектура 90-х: капром, постмодернизм, лужковская и другие стили

Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»