Как 7 веков назад начиналась каменная Москва. Раннемосковское зодчество

Каменное зодчество в Москве зародилось в 20-е годы XIV века при втором Московском князе — Иване Калите. Москва в этот период являлась столицей небольшого самостоятельного владения, выделившегося из Владимиро-Суздальского княжества. Построенные в то время храмы относят к раннемосковскому зодчеству.

Вместе с сотрудниками Музея архитектуры имени А. В. Щусева в рамках спецпроекта «Путеводитель по архитектурным стилям» рассказываем, чем выделяется раннемосковское зодчество. А также о том, как выглядят самые известные церкви, построенные в этом стиле.

Путеводитель по архитектурным стилям

Путеводитель по стилям архитектуры — это совместный проект «РБК Недвижимости» с Музеем архитектуры имени А. В. Щусева. В нем вместе с сотрудниками музея мы рассказываем о крупнейших архитектурных стилях и их ключевых особенностях, а также об архитекторах, работавших в этом стиле, и знаковых постройках, возведенных по их проектам.

Раннемосковское зодчество: история зарождения и особенности

«Дать точное определение раннемосковскому зодчеству трудно в связи с тем, что от первых храмов до нашего времени дошли лишь небольшие фрагменты нижних частей сооружений, отдельные резные камни, обнаруженные археологами во время археологических изысканий или архитекторами-реставраторами в составе ныне существующих кремлевских соборов», — рассказывает главный научный сотрудник Музея архитектуры имени А. В. Щусева Юлия Ратомская. Однако можно выделить некоторые общие черты, объединяющие эти постройки в единый архитектурный стиль.

Первые каменные церкви Московского Кремля времени Ивана Калиты (Успенский собор 1326–1327 годов постройки, собор Спаса на Бору 1330 года, Архангельский собор 1333 года) до наших дней не сохранились. Однако оставшиеся от них свидетельства позволяют понять: они отличались от новгородских церквей, строящихся примерно в то же время. Те больше ориентировались на стилистику новгородской архитектуры с одноглавыми храмами, характерными для периода до татаро-монгольского ига, а в их декоре перенимали некоторые детали немецкой кирпичной готики.

Раннемосковские же церкви, скорее, заимствовали традиции белокаменного владимиро-суздальского зодчества второй половины XII века — первой трети XIII века, рассказывают в музее. Например, от них они унаследовали технику белокаменной кладки, тип одноглавого четырехстолпного крестово-купольного храма с тремя апсидами (выступами полукруглой, граненой или прямоугольной формы, примыкающими к основному объему здания), а также некоторые другие особенности.

Из тех церквей раннемосковского зодчества, что сохранились до наших дней (наиболее сохранившаяся их них — Успенский собор на Городке), можно понять, что они представляли собой одноглавые четырехстолпные соборы, в конструкции которых использовались ступенчато повышенные арки, рассказывают в музее. А верхнюю часть фасадов украшают ярусы горизонтальных белокаменных резных фризов (горизонтальные полосы и ленты с орнаментом). Их декор часто повторяет мотивы, известные по фрагментам не сохранившихся до наших дней ранних памятников раннемосковского зодчества.

Князья, поспособствовавшие формированию раннемосковского каменного зодчества

Иван Калита (годы жизни — около 1284–1340)

Иван Калита — внук Александра Невского, второй Московский князь (до него такой титул имел лишь его отец Даниил Александрович). Он также был князем Новгородским и великим князем Владимирским, а свое прозвище получил за щедрость к нищим и бережливость. При нем был построен белокаменный собор Спаса на Бору — один из первых шедевров раннемосковского зодчества, не сохранившийся до наших дней.

Дмитрий Донской (годы жизни — 1350–1389)

Это внук Ивана Калиты, князь Московский, Новгородский и великий князь Владимирский. При нем был возведен белокаменный Московский Кремль, а также первый белокаменный Благовещенский собор Московского Кремля.

Юрий Звенигородский (годы жизни 1374–1434)

Это сын Дмитрия Донского, князь Звенигородский и Галицкий, а также великий князь Московский. При нем был построен Звенигородский Городок, два каменных собора в Звенигороде (Успенский в Городке и Успенский в Саввино-Сторожевском монастыре), а также каменный Троицкий собор в Троицком монастыре (ныне он известен как Троице-Сергиева лавра и расположен в Сергиевом Посаде). Все эти соборы были расписаны при участии Андрея Рублева.

Примеры раннемосковского зодчества: главные соборы

Собор Спаса на Бору в Московском Кремле

- Год постройки: 1330, позже много раз перестраивался

- Где находится: располагался на территории Кремля, не сохранился до наших дней

Собор Спаса на Бору был построен по заказу Ивана Калиты и представлял из себя белокаменный одноглавый четырехстолпный крестово-купольный храм.

- В XVI веке собор был разобран и заново возведен в кирпиче.

- В XVII–XIX веках он неоднократно изменял облик, его переделывали.

- В 30-е годы XX века собор был разрушен, поскольку мешал строительству пристройки к Большому Кремлевскому дворцу архитектора Константина Тона (в тот момент его использовали как Зал заседаний Верховного совета СССР).

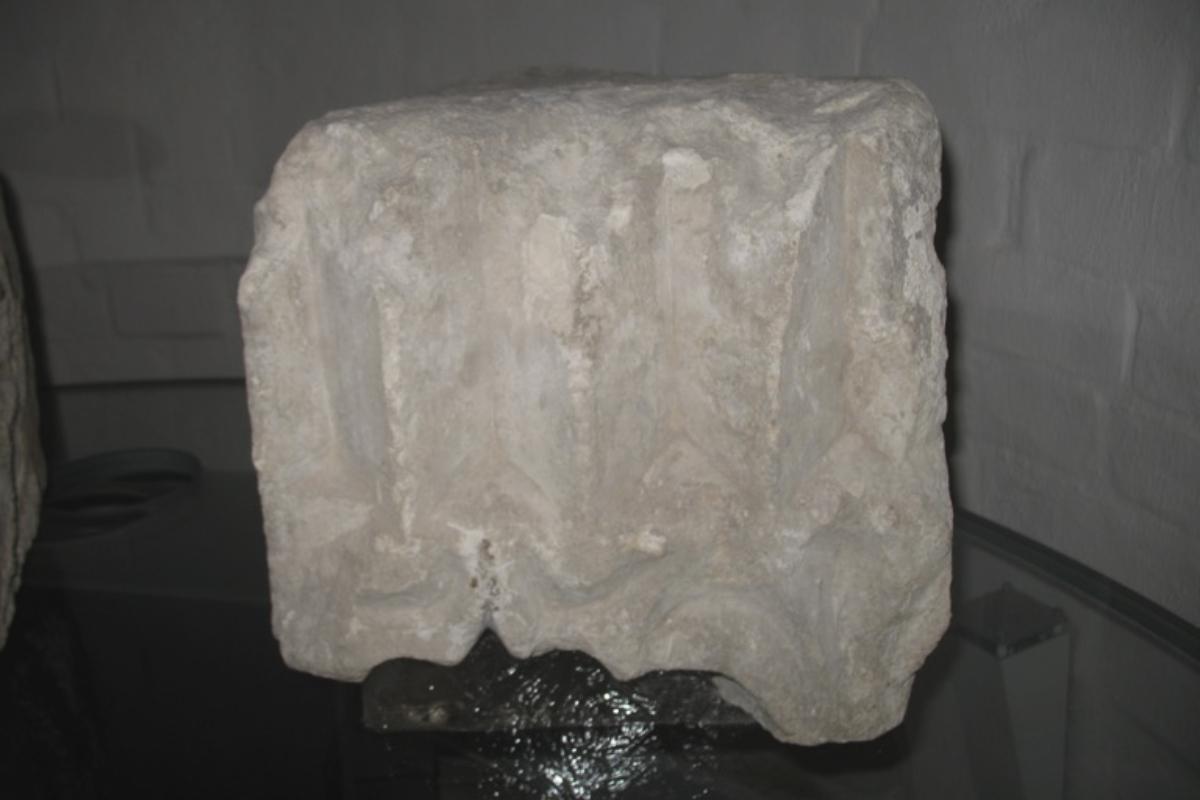

«В утраченном храме XVI–XIX веков, запечатленном в гравюрах и фотографиях, сохранялись некоторые декоративные фрагменты белокаменного храма Спаса на Бору времени Ивана Калиты, которые признаны наиболее древними элементами фасадного декора раннемосковских соборов. Это несколько камней с рельефными украшениями на лицевой стороне», — рассказывает Юлия Ратомская. Из таких фрагментов складывался рисунок горизонтальных поясов. Он представлял собой изображения виноградной лозы, переплетающейся с пальметтами (веерообразными листьями пальмы) и клиновидными листьями.

Благовещенский собор Московского Кремля

- Год постройки: вторая половина XIV века, позже перестаивался

- Где находится: Москва, Соборная площадь

Благовещенский собор Московского Кремля — это домовый храм московских великих князей. Тот его вид, который ближе к его современному облику, собор приобрел к концу XV века, однако это не первая храмовая постройка на этом месте.

- Первый белокаменный храм здесь возвели во второй половине XIV века, при великом князе Дмитрии Донском, на месте находившейся здесь прежде деревянной церкви. Это был небольшой одноглавый собор бесстолпной конструкции, рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева. Сейчас об этом периоде напоминает древний белокаменный подклет (самый нижний этаж), который до сих пор сохранился под нынешним храмом.

- В 1416 году храм перестроили — расширили до современных габаритов и превратили в четырехстолпную конструкцию. От постройки того периода в ныне существующем соборе сохранилась единственная апсида (выступающий элемент кровли), а также угловые опоры — они являлись основой сводчатой конструкции, держащей верхнюю часть храма. Кроме того, отдельные элементы были найдены при последующей реставрации храма. Сейчас некоторые из них хранятся в экспозиции музеев Московского Кремля

- В 1489 году, вскоре после свержения татаро-монгольского ига, храм был переделан и выстроен заново. Для выполнения этих работ были приглашены мастера из Пскова. План здания и его габариты повторяют храм 1416 года, его возвели из кирпича и окружили крытыми галереями — папертями.

В последующем собор перестраивался при Иване Грозном в 1564–1566 годах и много раз реставрировался, однако эти периоды уже выходят за пределы существования раннемосковского зодчества.

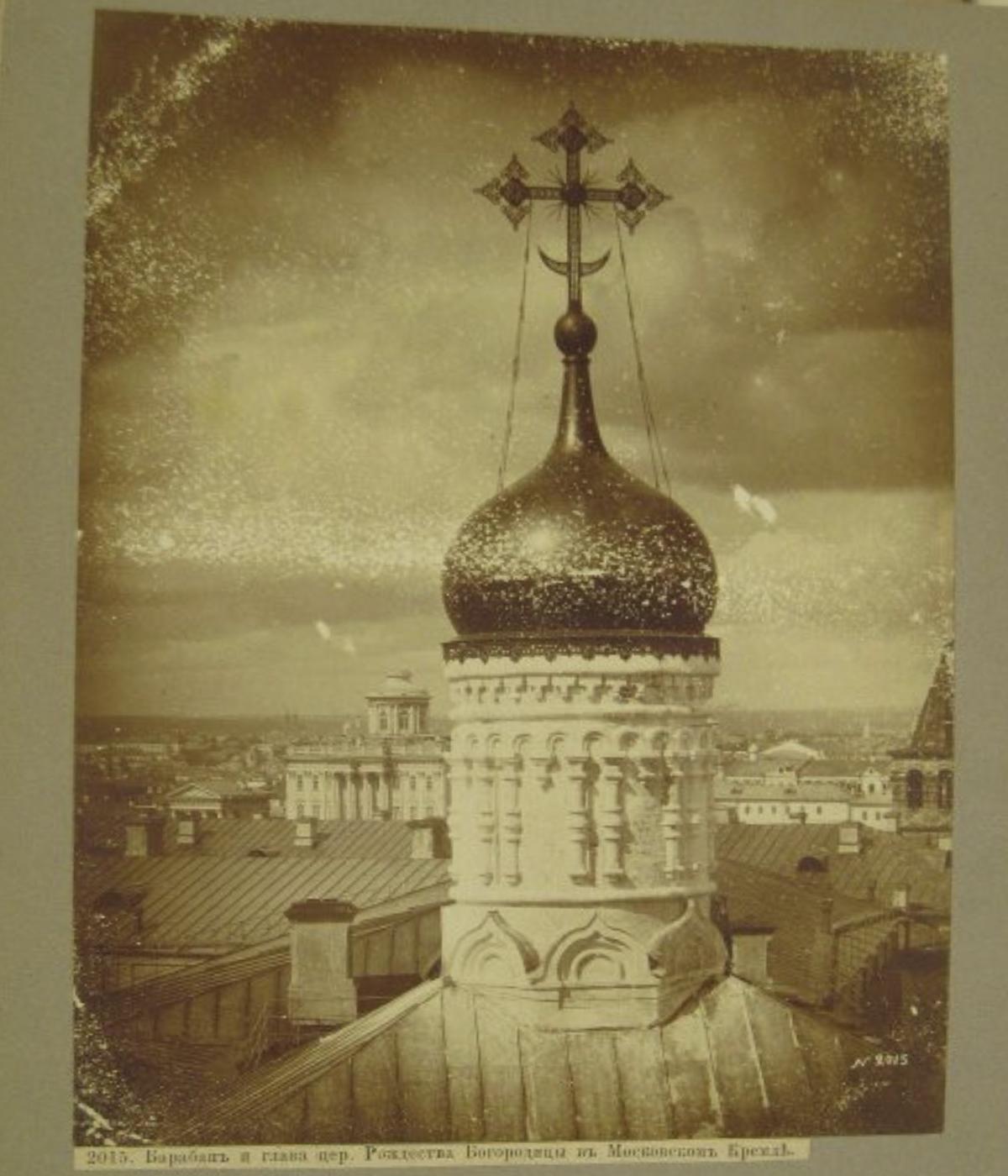

Церковь Рождества Богородицы на Сенях (Воскрешения Лазаря) в Московском Кремле

- Год постройки: 1393

- Где находится: Москва, Манежная улица, 2/10, стр. 2

Церковь Рождества Богородицы на Сенях в Московском Кремле была создана в конце XIV века по заказу вдовы Дмитрия Донского Евдокии. Это одноглавый четырехстолпный крестово-купольный белокаменный храм, в южной апсиде (выступе) которого располагался придел, посвященный Воскрешению Лазаря.

- В 1514 году верхняя часть церкви была перестроена итальянским архитектором Алевизом Новым. Поводом для перестройки стало строительство великокняжеского дворца, к которому церковь примыкала восточным фасадом.

- В 1684 году над остатками раннемосковской постройки была возведена одноглавая церковь Рождества Богородицы, превратившая древний храм в церковный подклет (цокольный этаж).

- К XIX веку церковь Рождества Богородицы оказалась забытой, так как была скрыта поздними наслоениями, возникшими в результате многочисленных переделок дворцовых помещений.

- В 20-е годы ХХ века сохранившиеся части древней церкви были исследованы и реставрированы архитекторами-реставраторами.

Внутреннее пространство церкви Рождества было уникальным, рассказывает Юлия Ратомская. Так, ее западные опоры, на которые опирались каменные своды княжеских хор (так называют верхнюю открытую галерею или балкон), имели круглую форму. А внутристенная лестница, ведущая в храм, освещалась небольшими круглыми окнами, обрамленными резными декоративными розетками. Проемы, которые вели в северо-западный угол храма и на внутристенную лестницу, были оформлены в виде многолопастной арки. В юго-западной части располагалась необычная килевидная ниша, которая, вероятно, представляла собой «царицыно место», считают в музее.

Успенский собор на Городке в Звенигороде

- Год постройки: 1390-е

- Где находится: Московская область, Звенигород, улица Городок, 1

Собор Успения Богородицы на Городке — городской собор древнего Звенигорода, возведенный на рубеже XIV и XV веков по заказу князя Юрия Звенигородского. Это стройный одноглавый четырехстолпный храм, построенный в белокаменной технике. Вскоре после возведения интерьеры собора были украшены росписями, приписываемыми Прохору с Городца и Андрею Рублеву, рассказывают эксперты.

Элементы фасадов этого храма напоминают те, что встречаются в памятниках Владимиро-Суздальского зодчества второй половины XII века времени Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, рассказывает Юлия Ратомская. Часть фасадных элементов (например, пояс килевидных кокошников) была утрачена за долгое время существования собора. Однако во время последней реставрации, которая завершилась в 2024 году, они были восстановлены, что позволило придать храму первоначальный облик.

Фасад также украшен резными орнаментами. Рисунок этих орнаментов необычен, он не имеет аналогов в более ранних сооружениях, рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева. А на западном фасаде собора имеются круглые окна, оформленные в виде розеток — они похожи на окна в церкви Рождества Богородицы на Сенях в Кремле.

Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря

- Год постройки: 1422–1423

- Где находится: Московская область, Сергиев Посад

Троицкий собор мужского Троице-Сергиева монастыря (Троице-Сергиевой лавры, основанной Сергием Радонежским в первой половине XIV века) — это первый каменный храм лавры и древнейшее из сохранившихся здесь зданий. По версии некоторых исследователей, возводили его балканские мастера (вероятно, сербские).

Это одноглавый четырехстолпный белокаменный крестово-купольный собор, фасады которого украшены резными фризами. Он отличается сдержанностью декора, а также особенностями конструкции и построения внутреннего пространства, рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева.

Например, членения фасада, благодаря которым все здание воспринимается гармонично, не соответствуют расположению внутренних опор: столбы, поддерживающие барабан (основание купола), сдвинуты к востоку. Благодаря такому приему свет, льющийся из подкупольных окон, освещает и центральное алтарное пространство.

«На основании сохранившихся фрагментов подлинного оформления сводов исследователи пытались представить себе первоначальный облик памятника. Он был восстановлен во время реставрации, которая проходила в 60-е годы ХХ века», — говорит Юлия Ратомская.

В 2006 году точная копия Троицкого собора была построена в казанском Зилантовом монастыре.

Материалы и иллюстрации к статье подготовила главный научный сотрудник Музея архитектуры имени А. В. Щусева Юлия Владимировна Ратомская.

Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК Недвижимость»