Советский модернизм: стиль эпохи борьбы с архитектурными излишествами

К 60-м годам XX века в нашей стране во второй раз за годы советской власти произошел радикальный перелом в подходе к архитектуре, сопровождаемый активной критикой прошлых традиций (в первый раз такое случилось в 30-е годы). Новый формирующийся стиль получил название советского модернизма.

В рамках спецпроекта «Путеводитель по архитектурным стилям» рассказываем о самых знаковых постройках этого периода и создавших их архитекторах. Несмотря на то что эпоха советского модернизма была периодом анонимных архитекторов (потому что делать проекты стали не отдельные зодчие, а целые коллективы), имена главных авторов проектов сохранились в истории.

А также рассказываем:

- почему советский модернизм — не то же самое, что модернизм на Западе;

- как зодчие, воспитанные на академической архитектуре, справлялись с введенным в этот период запретом обращаться к историческим образам в архитектуре;

- почему именно в этот период появились не только кубы и призмы, но и сложные по форме здания, которые теперь считаются шедеврами архитектуры;

- где именно в Москве находится первый дом «на ножках» эпохи советского модернизма;

- и о многом другом.

Путеводитель по архитектурным стилям

Путеводитель по стилям архитектуры — это совместный проект «РБК Недвижимости» с Музеем архитектуры имени А. В. Щусева. В нем вместе с сотрудниками музея мы рассказываем о крупнейших архитектурных стилях и их ключевых особенностях, а также об архитекторах, работавших в этих стилях, и знаковых постройках, возведенных по их проектам.

Как появился советский модернизм

Советский модернизм — это стиль архитектуры середины 50–80 годов XX века, характеризующийся:

- разрывом с традицией;

- освоением передовых инженерных и технических решений;

- отказом от ордерной декорации (колонн, пилястр, карнизов, фронтонов);

- отказом от дорогих строительных и отделочных материалов.

В отличие от модернизма на Западе, в СССР в постройках этого стиля часто использовался монументальный декор (мозаики, рельефы).

4 ноября 1955 года вышло постановление ЦК КПСС «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». «Критика «украшательства» в архитектуре началась еще раньше, но именно вышедшее постановление ознаменовало официальный переход от советского неоклассицизма к советскому модернизму. Второй раз за историю архитектуры СССР (первый — в 30-е годы XX века) принципы архитектуры радикально пересматривались», — рассказывает заведующая сектором экскурсионно-лекционной работы Музея архитектуры имени А. В. Щусева Полина Покладок.

В рамках кампании по устранению архитектурных излишеств происходил отказ от классической архитектуры и исторических реминисценций (отголосков и воспоминаний) в пользу утилитарности, функциональности, эффективности и дешевизны, поясняют в Музее архитектуры имени Щусева. Перед зодчими встала задача поиска новых образов и новой эстетики.

«Многие специалисты этого времени были воспитаны в традициях академической архитектурной школы, основанной на воспроизведении классических форм. В новых условиях, когда обращение к исторической архитектуре оказалось фактически под запретом, архитекторы вдохновлялись опытами зарубежного модернизма и произведениями советского авангарда», — говорит Полина Покладок.

Модернизм на Западе

В отличие от советского модернизма, который появился ближе к 1960-м годам XX века, модернизм на Западе отсчитывают от начала XX века. Он сменил стиль модерн, сделав архитектуру рациональной, функциональной, простой в своих формах.

Западный модернизм получил продолжение и после Второй мировой войны как стиль, наиболее отвечавший потребностям времени к быстрому восстановлению разрушенных городов и жилого фонда. Это был уже видоизменившийся модернизм, который окончательно вытеснил ар-деко и неоклассицизм.

Таким образом, в 50–60 годы XX века модернизм одновременно существовал и в СССР, и на Западе.

Нюансы советского модернизма

Типовые проекты и анонимные архитекторы

Одной из ключевых задач этого времени (особенно в 60-х годах XX века) стало удешевление строительства. Сократить расходы помогали разработка и внедрение типовых проектов, представляющих наиболее эффективные композиционные и конструктивные решения.

«Большинство из них создавалось в проектных институтах, специализирующихся на постройках разных типов (жилых, зрелищных, курортных и т. д.). Работа архитекторов и инженеров теперь происходила в больших коллективах и часто оставалась анонимной», — рассказывает Полина Покладок.

Индустриализация строительства

На сокращение затрат также повлияла индустриализация строительства — широкое распространение стандартизированных сборных элементов, производимых на заводах и позволявших осуществлять монтаж зданий в короткие сроки. Процесс, начавшийся еще в прошлую эпоху, к 1960-м годам вышел на качественно новый уровень.

Яркие акценты

Лаконичные формы функциональной архитектуры многим советским архитекторам представлялись недостаточно выразительными. «В результате важными элементами эстетики 1960–1980-х годов стали яркие декоративные скульптурные и мозаичные панно, как в здании Дворца пионеров и школьников на Ленинских горах — одной из ключевых построек раннего советского модернизма», — рассказывает Полина Покладок.

Не только простые формы

Несмотря на то что количество индивидуальных проектов в эпоху советского модернизма заметно сократилось, они все же были. Именно в них особенно ярко проявились изменения художественного языка советской архитектуры. «Более того, многие из них также создавались из унифицированных элементов, более удобных и экономных в производстве», — поясняет Полина Покладок.

Несмотря на все ограничения, модернизм — это не только кубы и призмы, но и сложные формы, художественно переосмысленные архитектурные детали, ставшие возможными благодаря распространению новых материалов и конструкций. «В проектах для союзных республик нашли также отражение и национальные мотивы, как, например, в архитектуре Еревана, Алма-Аты или Ташкента. Поэтому, как и другие стили, советский модернизм обладает широким спектром особенностей, меняющихся со временем: от простых форм, продиктованных утилитарным и рациональным подходом, к асимметричным композициям, сильным бетонным деталям и образам, воздействующим на человеческое восприятие», — уточняет эксперт.

Модернизм в СССР сосуществовал с брутализмом и другими направлениями в архитектуре второй половины XX века. Неоднородность архитектуры этого времени еще только предстоит осознать и проанализировать специалистам и любителям архитектуры, говорят в Музее архитектуры имени Щусева.

Известные архитекторы, работавшие в стиле советского модернизма

Виктор Андреев (1905–1988)

Выпускник архитектурного факультета Харьковского государственного художественного института, лауреат Сталинской премии, член-корреспондент Академии архитектуры СССР и Академии строительства и архитектуры СССР. Соавтор гостиницы «Космос», совместно спроектированной советскими и французскими архитекторами.

Игорь Рожин (1908–2005)

Выпускник архитектурного факультета Высшего художественно-технического института в Ленинграде, народный архитектор СССР, лауреат Ленинской и Сталинской премий. Первый главный архитектор Зеленограда (позднее им стал Игорь Покровский).

Ашот Мндоянц (1909–1966)

Выпускник архитектурного факультета Одесского института гражданского и коммунального строительства, лауреат Ленинской и Сталинской премий. Автор ряда проектов совместно с Михаилом Посохиным. Среди них — проспект Калинина (теперь — Новый Арбат) и здание СЭВ, а также павильон СССР на «Экспо-67» в Монреале.

Михаил Посохин (1910–1989)

Экстерном окончил МарХИ, народный архитектор СССР, лауреат Ленинской и Сталинской премий, а также Государственной премии СССР. Двадцать лет подряд являлся главным архитектором Москвы. Автор и соавтор множества реализованных проектов, в том числе проспекта Калинина (теперь — Новый Арбат) и здания СЭВ, а также павильона СССР на «Экспо-67» в Монреале, выполненных совестно с Ашотом Мндоянцем и другими архитекторами.

Натан Остерман (1916–1969)

Выпускник МарХИ, кандидат архитектуры, член Союза архитекторов СССР. Один из ведущих специалистов по проектированию жилых домов для индустриального домостроения. Автор проектов экономичных жилых квартир для посемейного заселения. Один из ведущих архитекторов, спроектировавших экспериментальный 9-й квартал Новых Черемушек.

Юлиан Шварцбрейм (1920–1996)

Выпускник МарХИ, который окончил с четырехлетним перерывом на участие в Великой Отечественной войне. 35 лет руководил мастерской ЦНИИЭП зрелищных зданий и проектных сооружений. Возглавлял группу архитекторов, спроектировавших Государственный цирк в Сочи. За эту работу награжден Государственной премией СССР.

Игорь Покровский (1926–2002)

Выпускник МарХИ, народный архитектор СССР, который также был художником-живописцем и графиком. Второй главный архитектор Зеленограда (до него был Игорь Рожин), за развитие которого стал лауреатом Государственной премии СССР.

Анатолий Полянский (1928–1993)

Выпускник МарХИ, доктор архитектуры и народный архитектор СССР, действительный член Академии художеств СССР. Главный архитектор обновленного пионерского лагеря «Артек» в Крыму, который стал состоять из пяти отдельных детских лагерей. За один из них, «Прибрежный», получил Государственную премию СССР.

Владимир Сомов (1932–2020)

Архитектор и художник, выпускник МарХИ, член Союза архитекторов России. Автор проектов драматических театров в Великом Новгороде и Благовещенске.

Главные памятники советского модернизма

Объекты

1. 9-й квартал Новых Черемушек в Москве

- Архитекторы: Натан Остерман, Георгий Павлов, Владимир Свирский и др.

- Годы постройки: 1956–1959

- Где находится: Москва, ЮЗАО, Академический район, 9-й квартал Новых Черемушек

Проблема нехватки жилья была актуальна в СССР не только сразу после Великой Отечественной войны, но и на протяжении всей второй половины XX века. Перед архитекторами стояла задача создания наиболее эффективных построек, дешевых и легких в производстве и строительстве, при этом обеспечивающих каждую семью отдельным жильем.

Одним из первых крупных экспериментов по возведению домов с малометражными квартирами стал 9-й квартал Новых Черемушек в Москве. В рамках этого микрорайона было построено 13 четырехэтажных домов, три восьмиэтажных дома, а также социальная инфраструктура — ясли, детский сад, школа, магазины, столовая, кинотеатр.

«Для удешевления строительства все объекты застройки — и жилые, и нежилые — должны были возводиться из одних и тех же конструктивных элементов. Отдельно было продумано благоустройство и озеленение прилегающих территорий», — поясняет Полина Покладок.

Жилые дома строились по разным проектам и из разных материалов, чтобы в процессе эксплуатации определить наиболее удачные варианты, которые в дальнейшем можно будет отдать в серийное производство. Для определения габаритов квартир и комнат проводились специальные исследования и опыты, было продумано все наполнение, включая мебель и сантехническое оборудование, уточняют в Музее архитектуры имени Щусева.

Впоследствии на основе построенных зданий были разработаны серии пятиэтажных и девятиэтажных жилых домов. «Нелюбимые сегодня многими хрущевки, выросшие из этих первых экспериментов, в 60-х годах XX века были радостью для жильцов и гордостью для руководства страны. В 1959 году 9-й квартал был даже представлен на Выставке достижений советской науки, техники и культуры в Нью-Йорке», — рассказывает Полина Покладок.

2. Зеленоград

- Главные архитекторы: Игорь Рожин, Игорь Покровский

- Годы постройки: 1958–1963, 1964–1975

- Где находится: Москва, ЗелАО

Еще с 30-х годов XX века в СССР начали появляться научные поселения, однако именно в 1950-х создание наукоградов стало одной из важнейших задач страны, ведь развитие фундаментальной и прикладной науки должно было стимулировать экономический рост.

Зеленоград стал первым городом-спутником Москвы, а также центром микроэлектроники, хотя изначально его задумывали как текстильный центр.

- Строительство Зеленограда началось в 1958 году под руководством архитектора Игоря Рожина с двух периферийных микрорайонов, застроенных преимущественно четырехэтажными домами.

- После 1964 года, когда строительство возглавил Игорь Покровский, характер застройки изменился: был принят более крупный масштаб зданий, основу города составили многоэтажные жилые дома.

«Одной из важнейших идей города было сохранение зеленых зон. Центральная площадь с административным зданием, гостиницей, домом связи, дворцом культуры, торговым центром и домом-флейтой стала одним из самых известных примеров советского градостроительства 1960–1970-х годов», — поясняет Полина Покладок.

Дом-флейта стал единственным жилым домом в Зеленограде, построенным по индивидуальному проекту, и первым из домов «на ножках», ставших популярными в эпоху модернизма. Дом, длина которого превышает полкилометра, похож на положенный на бок небоскреб. А свое название он получил из-за нестандартных выступов лестничных клеток, которое напоминали клапаны флейты.

Кроме того, одно из важнейших мест в городе занимает корпус Московского института электронной техники (МИЭТ), уточняют в Музее архитектуры имени Щусева. Архитектурное решение было основано на концепции города в городе, объединяя все необходимые для работы учреждения объекты в одном комплексе. Облицованное красным кирпичом здание повторяло очертания микросхемы. Для осуществления авторской задумки — контрастного сочетания красного фасада с белыми элементами — требовался кирпич определенного цвета, который тогда не производился в Москве. Подходящий материал выпускался лишь в Латвии, откуда его и привезли, поясняется на сайте института.

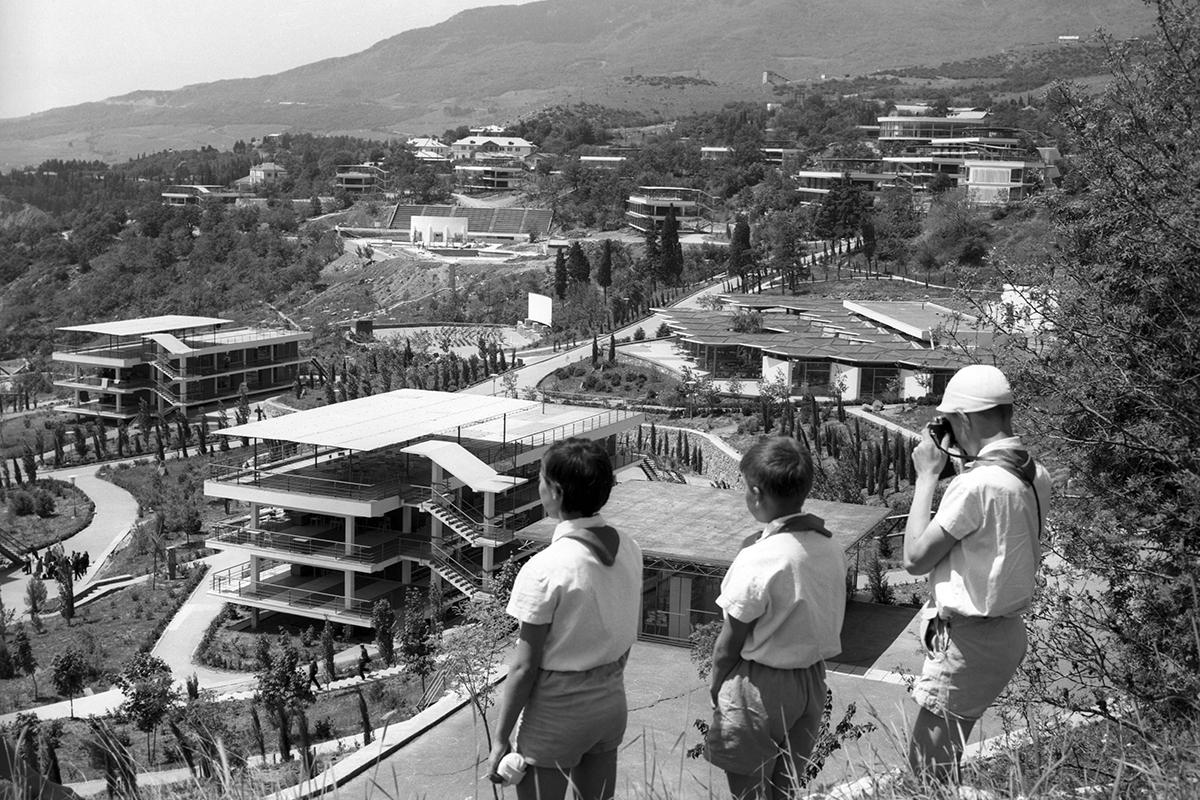

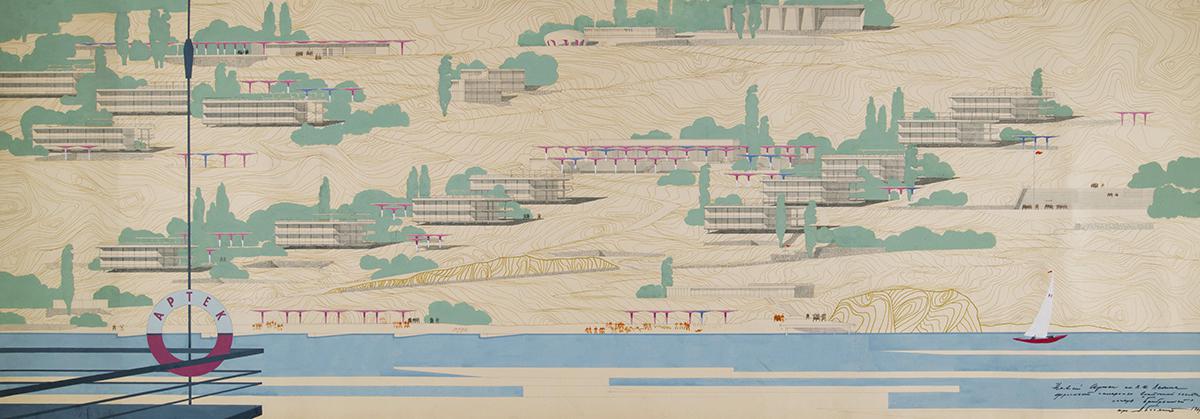

3. Ансамбль пионерского лагеря «Артек» в Крыму

- Главный архитектор: Анатолий Полянский

- Годы постройки: 1959–1964

- Где находится: Крым, п. г. т. Гурзуф, Ленинградская улица

К 60-м годам XX века начались работы по реконструкции первого стационарного пионерского лагеря — «Артека», который был открыт еще в 1925 году. Новый проект так и назвали — «Новый Артек». Он задумывался не как единый детский лагерь, а как целый комплекс, состоящий из пяти лагерей:

- «Морского»;

- «Прибрежного»;

- «Горного»;

- «Кипарисного»;

- «Лазурного».

«Чтобы освоить территорию со сложным скалистым рельефом, архитекторы решили создать не большие единые корпуса, а множество маленьких. Все они собраны из одних и тех же элементов: бетонных опор и плит перекрытия, что делало строительство экономным, а облик зданий разных размеров и форм схожим», — рассказывает Полина Покладок.

Несмотря на то что непосредственно у моря находился только один лагерь, «Морской», все здания нового «Артека» своим оформлением поддерживали морскую тематику. Большие окна почти во всю стену, плоские крыши с тонкими перилами и навесы над зданиями напоминали палубы кораблей, теплоходов и яхт. Проницаемая архитектура с большой площадью остекления и минимальным количеством несущих стен создавала ощущение свободы и света, поясняют в Музее архитектуры имени Щусева.

«Одинаковые конструктивные решения встречались не только в самих корпусах, но и во вспомогательных постройках: столовых и беседках, которые сами архитекторы называли «грибы». Их конструкции действительно напоминали гриб: на тонкой ножке находилась широкая шестиугольная шляпка. Самой большой постройкой из «грибов» стала столовая в лагере «Прибрежный», — говорит Полина Покладок.

4. Новый Арбат и здание СЭВ в Москве

- Архитекторы: Михаил Посохин, Ашот Мндоянц и др.

- Годы постройки: Новый Арбат — 1961–1968, СЭВ — 1963–1970

- Где находится: Москва, ЦАО, район Арбат

Самым известным примером реконструкции центральных городских районов в эпоху советского модернизма стал ансамбль Нового Арбата. «Прямая магистраль, ведущая к западным окраинам города и запланированная еще в рамках сталинского генплана 1935 года, соединила Воздвиженку и Кутузовский проспект и получила свое воплощение уже в 60-х годах XX века.

На освобожденном от старой застройки участке появились:

- широкий проспект;

- на одной его стороне — пять жилых домов-башен;

- на другой — четыре раскрытые в сторону Новоарбатского моста знаменитые дома-книжки (административные здания, соединенные единым 800-метровым двухэтажным стилобатом).

«Новый Арбат стал беспрецедентным для СССР примером комплексной застройки микрорайона с жилыми, административными, торговыми, развлекательными площадями. Магазины, кафе и рестораны размещались в малоэтажных отдельных зданиях, а также на первых этажах высотных домов, что было популярным для модернизма приемом: наличие пониженных общественных этажей позволяло «отодвинуть» высотную застройку от красной линии улицы, тем самым создав более комфортную для пешеходов среду», — рассказывает Полина Покладок.

Перспективу Нового Арбата со стороны Кутузовского проспекта открывает здание Совета экономической взаимопомощи, спроектированное Михаилом Посохиным и Ашотом Мндоянцем — главными авторами застройки улицы. В комплекс СЭВ входили гостиница «Мир», конференц-зал и 31-этажный административный корпус, расположенные на едином стилобате.

«Высотное здание по форме напоминает здания-книжки Нового Арбата, однако пластически решено еще более сложно: каждая из «пластин» имеет мягкий изгиб, делающий этот удачно расположенный в панораме города образ еще более выразительным и запоминающимся. Усложнение формы, которого обычно старались избегать, стало возможным благодаря тому, что здание должно было разместить штаб-квартиру международной организации. Это обязывало постройку соответствовать статусу и давало «послабления» в выборе методов строительства», — рассказывает Полина Покладок.

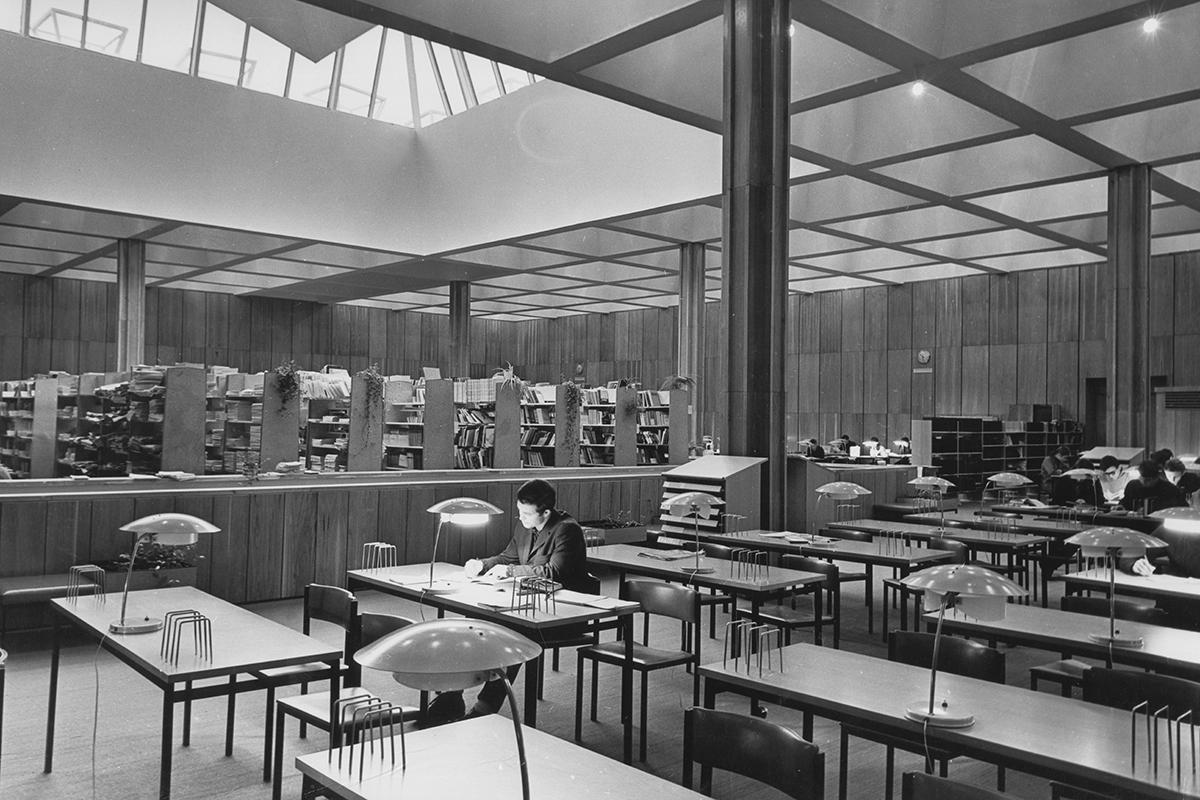

В здании размещались рабочие комнаты, зал заседаний, библиотека, кулуары, фойе, типография, АТС, гараж. Более того, конструктивные особенности позволяли делать планировку гибкой и менять габариты внутренних пространств.

«Проект Нового Арбата не был реализован в полной мере и в свое время вызвал много недовольства среди москвичей, считавших его инородным элементом в исторической городской черте. Отчасти это повлияло на другие планы по реконструкции центра, от которых в итоге решили отказаться. Тем не менее сегодня застройка этого участка представляет один из самых ярких и масштабных ансамблей советского модернизма», — поясняет эксперт

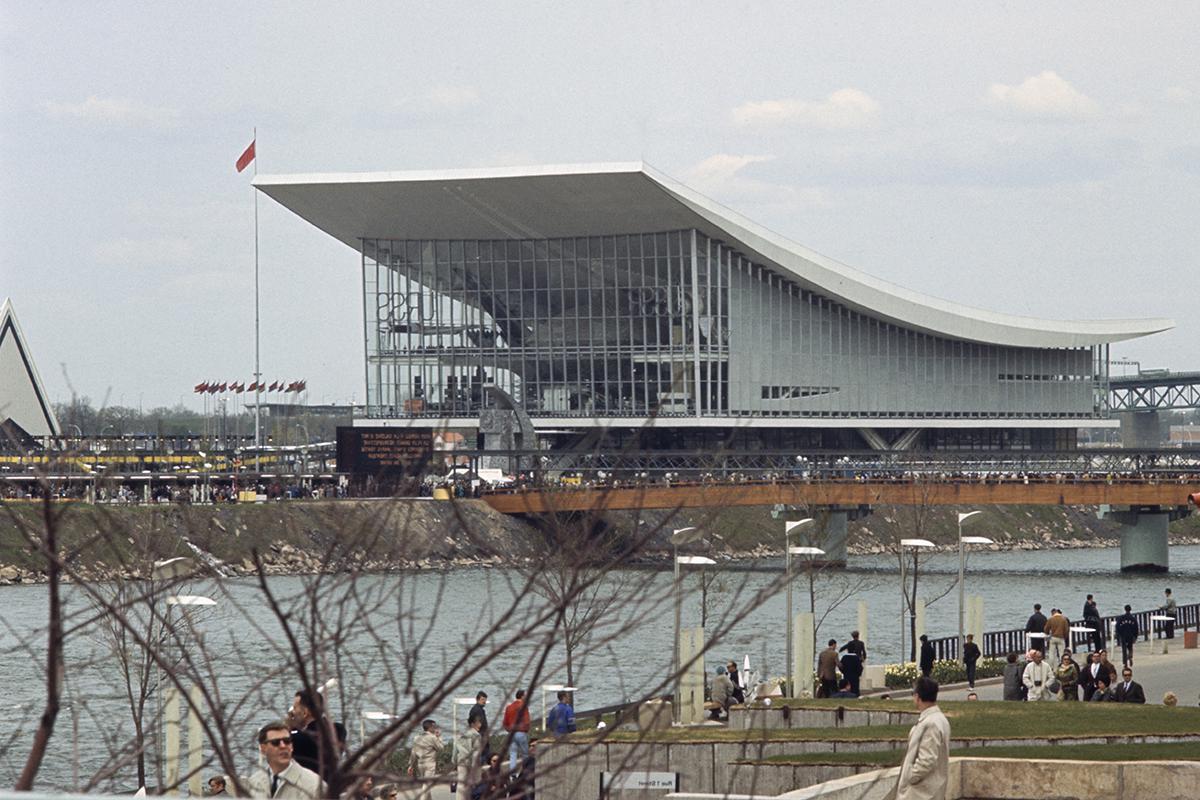

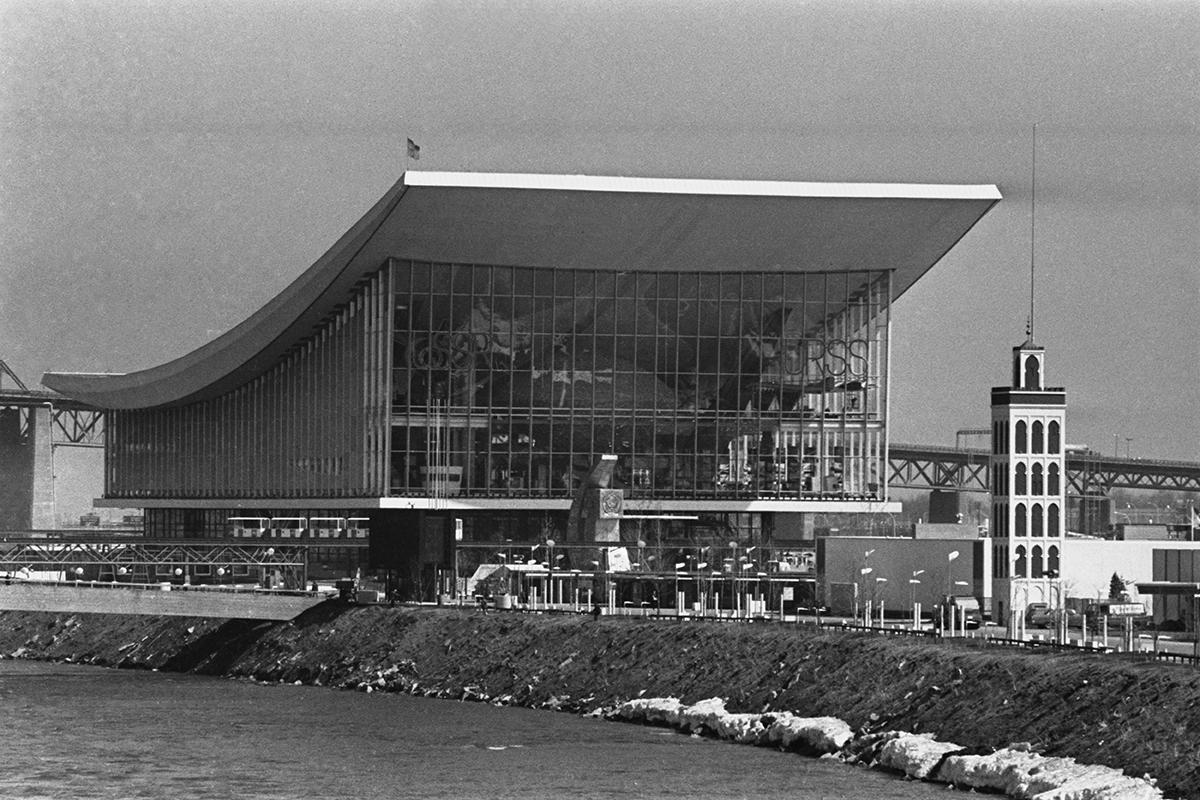

5. Павильон СССР на «Экспо-67» в Монреале

- Архитекторы: Михаил Посохин, Ашот Мдоянц, Борис Тхор, инженер Александр Кондратьев

- Год постройки: 1967

- Где находился: Канада, г. Монреаль (теперь перенесен на ВДНХ)

В 1967 году в канадском Монреале состоялась очередная Всемирная выставка, на которой для представления достижений нашей страны был построен специальный павильон. «Здание представляло собой прямоугольную структуру с изогнутой, будто летящей кровлей и стеклянными стенами. Сильно вынесенную за пределы фасада бетонную плиту крыши несли на себе две V-образные опоры», — рассказывает Полина Покладок.

Мотив парящей плиты был одним из самых популярных в постройках советского модернизма. Он часто встречался, например, в проектах кинотеатров, начиная с неосуществленного проекта кинотеатра на Октябрьской площади Леонида Павлова и реализованного кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади в Москве — также одного из символов столицы времен оттепели. Парящая кровля монреальского павильона создавала динамичный образ полета, отвечающий теме главных достижений СССР, представленных на выставке: освоению космоса и сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144. После завершения выставки здание пересобрали на территории ВДНХ, где оно стало «Павильоном межотраслевых выставок», а впоследствии павильоном № 70 «Москва».

6. Государственный цирк в Сочи

- Архитекторы: Юлиан Шварцбрейм, Валентина Эдемская

- Годы постройки: 1971

- Где находится: Сочи, Курортный проспект

Здания советских цирков, походящие по форме то на традиционные шапито, то на летающие тарелки, стали яркой иллюстрацией эстетики и технических возможностей модернизма, рассказывают в Музее архитектуры. Проекты (и типовые, и индивидуальные) разрабатывались в Центральном научно-исследовательском и проектном институте ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений. Они возводились по всему Советскому Союзу: в Москве на проспекте Вернадского, в Казани, Краснодаре, Алма-Ате, Ашхабаде, Ташкенте, Баку.

Главный советский город-курорт Сочи, активно строящийся в 60-е годы XX века, тоже стал обладателем собственного цирка. «Расположенное на Курортном проспекте здание цирка гармонично вписано в рельеф: со стороны проспекта видны два яруса, со стороны моря — три. Цокольный этаж скрыт внутри стилобата, а его кровля положена вровень с площадью и парком и является их лаконичным продолжением. Внутри размещены производственные помещения и кассы», — рассказывает Полина Покладок.

Цилиндрическая форма здания со стеклянными стенами, перекрытая ребристым шатром, опоясана круговой галереей, дополнена мозаичным триптихом на фасаде и рельефными масками животных на карнизе. Уникальным решением сочинского цирка стали витражи в крыше, дающие возможность естественного освещения манежа в дневное время, поясняет эксперт.

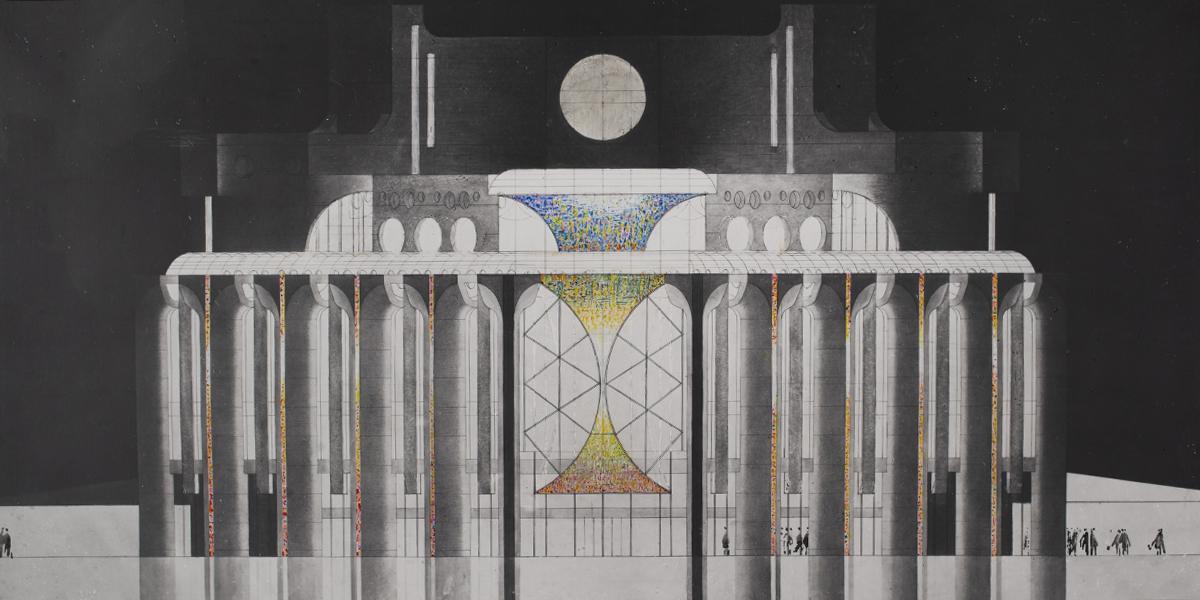

7. Театр драмы имени Достоевского в Великом Новгороде

- Архитектор: Владимир Сомов

- Годы постройки: 1973–1987

- Где находится: Великий Новгород, Великая улица, 14

Эпоха советского модернизма оставила множество замечательных примеров театральных зданий, строившихся по всей стране. Для проектирования этой типологии также существовал отдельный институт — Гипротеатр (Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий).

Театр драмы имени Достоевского в Великом Новгороде — уникальный проект, который разительно отличается от всех других построенных в те годы театров. Создан он архитектором Владимиром Сомовым, сотрудником института Гипротеатр.

«Главным мотивом ромбовидного в плане здания архитектор выбирает арку, вдохновленную новгородской архитектурой, но трактованную по-новому. Она не несет функциональной роли (ничего не поддерживает) и конструктивно не отражается в интерьере (как это было в древнерусской архитектуре)», — рассказывает Полина Покладок.

Главный фасад выходит не на улицу, а к реке, заставляя зрителей огибать здание, чтобы попасть внутрь. В интерьерах традиционные плоскости галерей с минималистичным ограждением дополнены лестницами криволинейной формы и сложным бетонным кружевом на потолке. Помимо необычного кубического объема самого театра, вокруг можно заметить множество дополнительных конструкций: наружу вынесены башни технического назначения, лестницы, пандусы, вентиляционные шахты, поясняют в Музее архитектуры имени Щусева.

Первоначально здание должно было иметь красный фасад и цветные витражи фойе, однако эти идеи так и не были реализованы и сегодня постройка предстает белым бетонным «космическим кораблем». «Можно сказать, что это здание стоит на стыке модернизма и следующей эпохи — уже давно наступившего на Западе постмодернизма, склонного к игре, иронии, новому обращению к исторической архитектуре», — говорит Полина Покладок.

8. Гостиница «Космос» в Москве

- Архитекторы: со стороны СССР — Виктор Андреев, Трифон Заикин, Владимир Стейскал; со cтороны Франции — сотрудники фирмы «Сефри»

- Годы постройки: 1976–1979

- Где находится: Москва, проспект Мира, 150

К Олимпиаде-80 в Москве развернулось активное строительство спортивных, культурных и гостиничных объектов. Одним из самых узнаваемых стало здание гостиницы «Космос», предназначенное для размещения иностранных туристов и делегаций и созданное по проекту советских архитекторов при сотрудничестве с французскими специалистами.

«В уникальном здании нашли отражение многие технические новшества того времени: трехкамерные стеклопакеты, система управления отоплением с датчиками на фасаде, ключ-карты для доступа к номерам и безналичной оплаты. Для возведения монолитного железобетонного каркаса здания прямо на строительной площадке был развернут бетонный завод», — рассказывает Полина Покладок.

Запоминающаяся форма имела также и важную градостроительную роль. Скругление основного объема было направлено в сторону ВДНХ, монумента «Покорителям космоса», Останкинской телебашни. И хотя поставить гостиницу по оси главной аллеи Выставки не получилось, постройке все равно удалось увязать вместе модернистские памятники района, поясняют в Музее архитектуры имени Щусева

«Футуристичный вид зданию придает не только необычная для СССР форма, но и выбранные материалы отделки фасада: металл и стекло коричневого оттенка. Высокое качество строительных работ позволило зданию почти без изменений дойти до наших дней», — уточняет Полина Покладок.

Материалы и иллюстрации к статье подготовила

Полина Покладок, заведующая сектором экскурсионно-лекционной работы Музея архитектуры имени А. В. Щусева

Другие материалы спецпроекта «Путеводитель по архитектурным стилям»:

- XI—XVI века Новгородская архитектура: самые древние каменные постройки на Руси

- XII—XIII века Владимиро-суздальское зодчество: история и главные памятники архитектуры

- XIV—XV века Как 7 веков назад начиналась каменная Москва. Раннемосковское зодчество

- XV—XVII века Шатры, узоры и почти барокко: памятники русской архитектуры XV—XVII веков

- XVIII век Пышная архитектура: как выглядят дома-памятники в стиле барокко в России

- XVIII—XIX века Образцовая архитектура: лучшие здания в классическом стиле в России

- XIX век Шедевры эпохи без стиля: историзм и эклектика в архитектуре XIX века

- Стык XIX и XX веков Эпоха изысканной зрелищности: главные памятники в стиле модерн в России

- 20-е годы XX века Последний советский особняк и совсем другие дома: шедевры эпохи авангарда

- 30-е годы XX века Архитектура 30-х годов: от библиотеки Ленина до театра Советской армии

- 40-е — 50-е годы XX века Эра сталинских высоток и восстановления городов: советский неоклассицизм

-

60-е — 80-е годы XX века Советский модернизм: стиль эпохи борьбы с архитектурными излишествами

-

Конец XX века Архитектура 90-х: капром, постмодернизм, лужковская и другие стили

Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК Недвижимость»