Новгородская архитектура: самые древние каменные постройки на Руси

Вплоть до X века каменного зодчества на Руси практически не существовало — строительство велось преимущественно из дерева. Все изменилось после крещения Руси — под влиянием византийских традиций широкое распространение камня в строительстве началось через религиозную архитектуру.

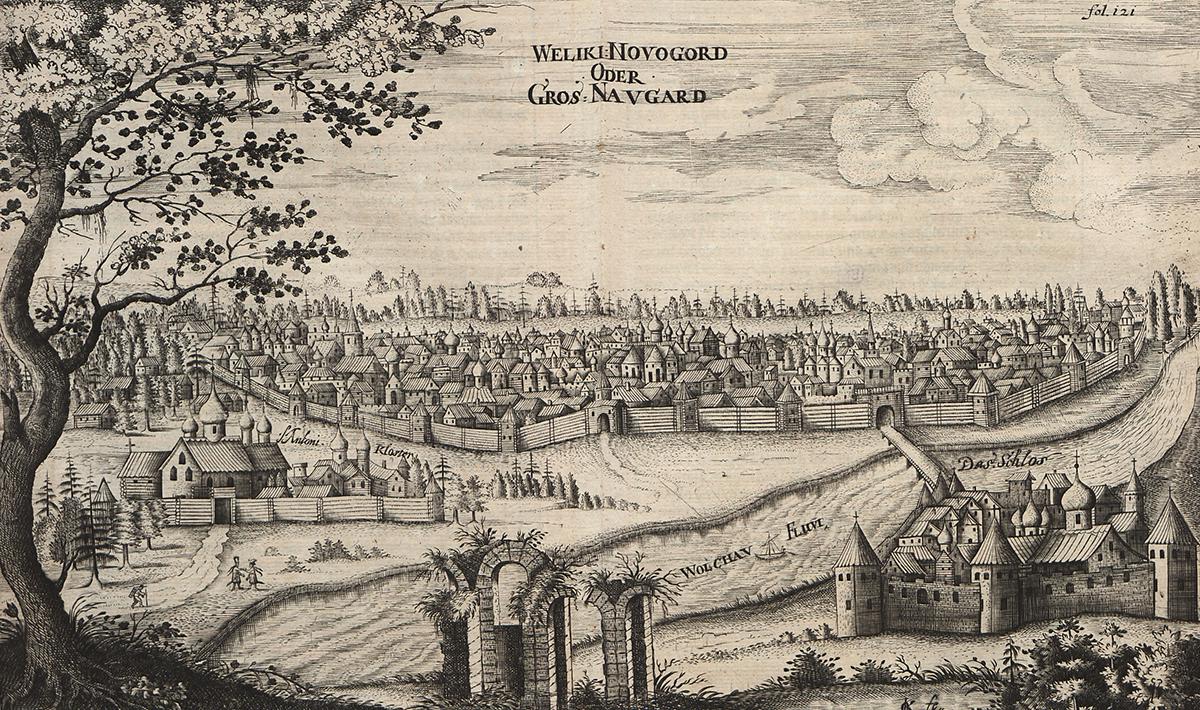

Великий Новгород стал ключевой точкой формирования новой архитектурной школы в силу особенностей географического расположения города, а также высокого уровня развития здесь торговли и предпринимательства по мерками тех лет. А сам новгородский стиль в архитектуре — это прежде всего особый подход к строительству храмов.

Вместе с сотрудниками Музея архитектуры имени А. В. Щусева в рамках спецпроекта «Путеводитель по архитектурным стилям» рассказываем, чем выделяется новгородская архитектура. А также о том, как выглядят самые известные церкви, построенные в этом стиле.

Путеводитель по архитектурным стилям

Путеводитель по стилям архитектуры — это совместный проект «РБК-Недвижимости» с Музеем архитектуры имени А. В. Щусева. В нем вместе с сотрудниками музея мы рассказываем о крупнейших архитектурных стилях и их ключевых особенностях, а также об архитекторах, работавших в этом стиле, и знаковых постройках, возведенных по их проектам.

Новгородский стиль в архитектуре

Новгородский стиль архитектуры начал формироваться в середине XI века и был распространен вплоть до XVI века. Его отличают сдержанность и лаконизм, сочетающие в себе основательность и отсутствие избыточных декоративных деталей, рассказывают эксперты.

Главным строительным материалом была плинфа — плоский кирпич, длина которого примерно равна ширине. Храмы возводились по крестово-купольному принципу, поясняют специалисты. Их основания за счет различных частей храма напоминали форму креста, а количество куполов (их также называют главами) и масштабы построек постепенно менялись.

- XI—XII века. «От больших трехглавых и пятиглавых соборов, часто осложненных лестничной башней, к середине XII века новгородское зодчество перешло к созданию небольших одноглавых церквей с трапециевидным расположением окон», — рассказывает Главный научный сотрудник Музея архитектуры им. А.В. Щусева Юлия Ратомская.

- XIII—XV века. В начале XIII века на столкновении традиций в Новгороде рождается новый вариант одноглавого крестово-купольного храма. «Этот тип храма стал наиболее востребованным в Новгороде до конца XV века», — поясняет эксперт.

- XVI век. «В XVI веке, несмотря на влияние московской архитектуры, новгородская архитектура сохранила свое видение, выразившееся в использовании устоявшихся приемов в сочетании с московскими нововведениями», — рассказывает сотрудник Музея.

Главные памятники новгородского архитектуры

Софийский собор

- Годы постройки: 1045–1050

- Где находится: Великий Новгород, Новгородский кремль, 15

Масштабный пятиглавый Софийский собор — это древнейшая церковь на территории России и первый каменный храм Великого Новгорода. Он был возведен во времена князя Владимира (сына Ярослава Мудрого) греческими мастерами и стал символом и защитником Великого Новгорода.

Облик Софийского собора эксперты называют суровым и лаконичным, декоративные приемы в нем почти не использованы, однако он поражает особой выразительностью. Построен он по образу Софийского собора в Киеве, однако во многом отличается от него. С трех сторон старейшую из сохранившихся в России древнерусских церквей окружает некогда открытая высокая галерея, а с юго-востока находится покрытая куполом встроенная лестничная башня. По ней можно попасть на обширные хоры (так называют балкон внутри церкви, где помещался хор певчих).

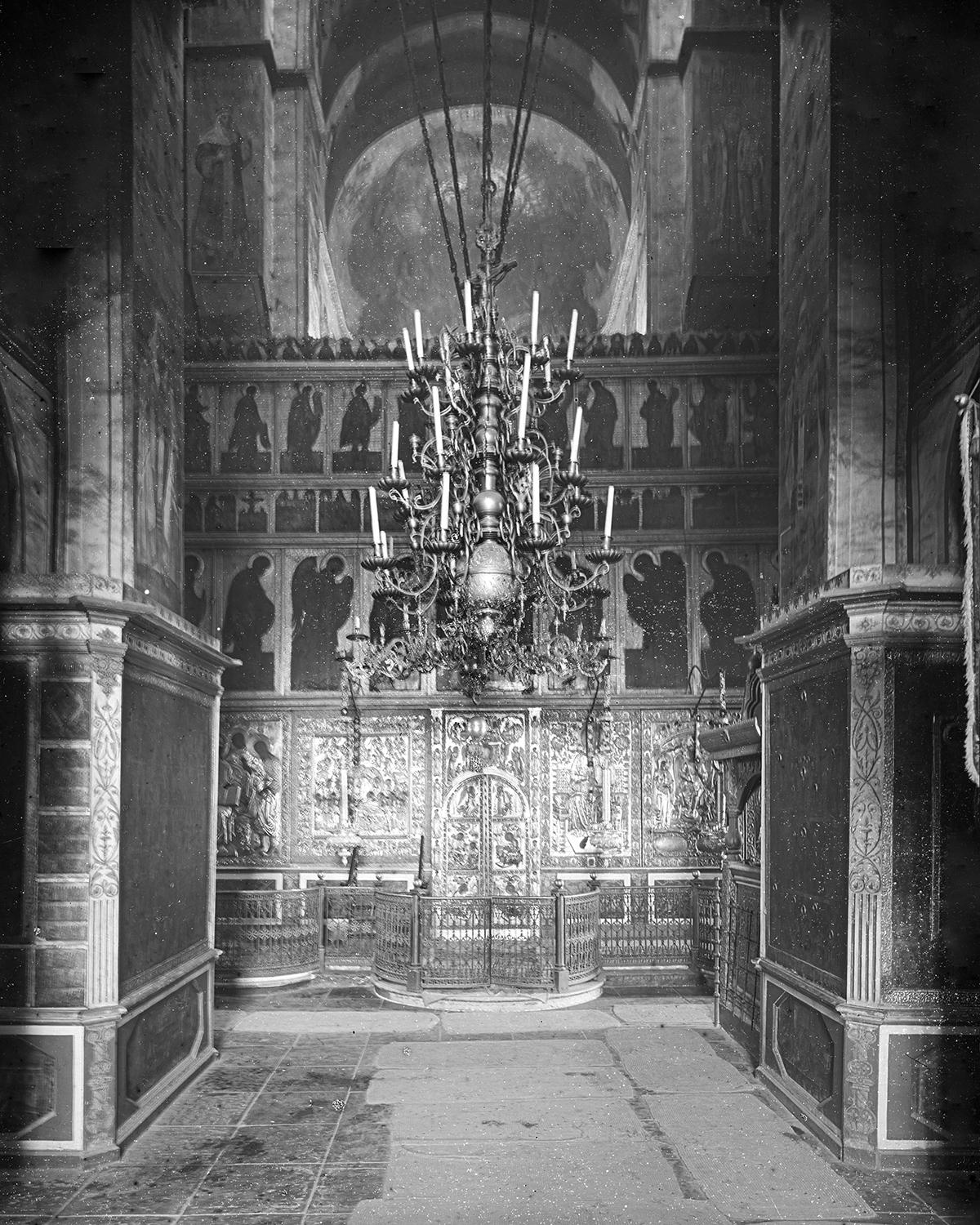

Внутреннее пространство собора было целиком украшено стенописью лишь в 1108 году, рассказывает Юлия Ратомская. Фрагменты этих росписей сохранились и поныне, но далеко не все. Например, до наших дней не дожила фреска «Христос Вседержитель», которая находилась в центральном куполе. Она погибла во время Великой Отечественной войны от прямого попадания снаряда, поясняют специалисты. Зато сохранились фрагменты более поздней стенописи, созданной иконописной артелью Николая Сафонова в конце XIX века.

Георгиевский собор Юрьева монастыря

- Годы постройки: 1119-1130

- Где находится: Великий Новгород, Юрьевское шоссе, 10, стр. 1

Георгиевский собор Юрьева монастыря возведен на княжеский вклад, рассказывают эксперты. Речь о десятине (десятой части княжеских доходов, передаваемых в пользу церкви) и земельных вкладах, по которым князья могли передать церкви свои земельные наделы. В истории сохранилось даже имя строителя собора — он был возведен бригадой каменщиков под руководством мастера Петра.

Сам Георгиевский собор является наиболее близкой копией утраченной княжеской церкви Благовещения на Городище 1103 года постройки, говорят эксперты. Архитектурная особенность сооружения — четыре ряда арочных окон, выделяющих его на фоне остальных церквей. Это трехглавый храм с квадратной лестничной башней в северо-западной части постройки. В ней сохранились фрагменты росписей, датируемых 1130 годом.

«В 2014 году во время археологических раскопок в алтаре собора найдены многочисленные фрагменты фресок первой трети XII века, которые позволят представить интерьер собора в его первоначальном виде», — рассказывает главный научный сотрудник музея.

Церковь Спаса на Нередице

- Год постройки: 1198

- Где находится: Новгородский район, дер. Спас-Нередицы

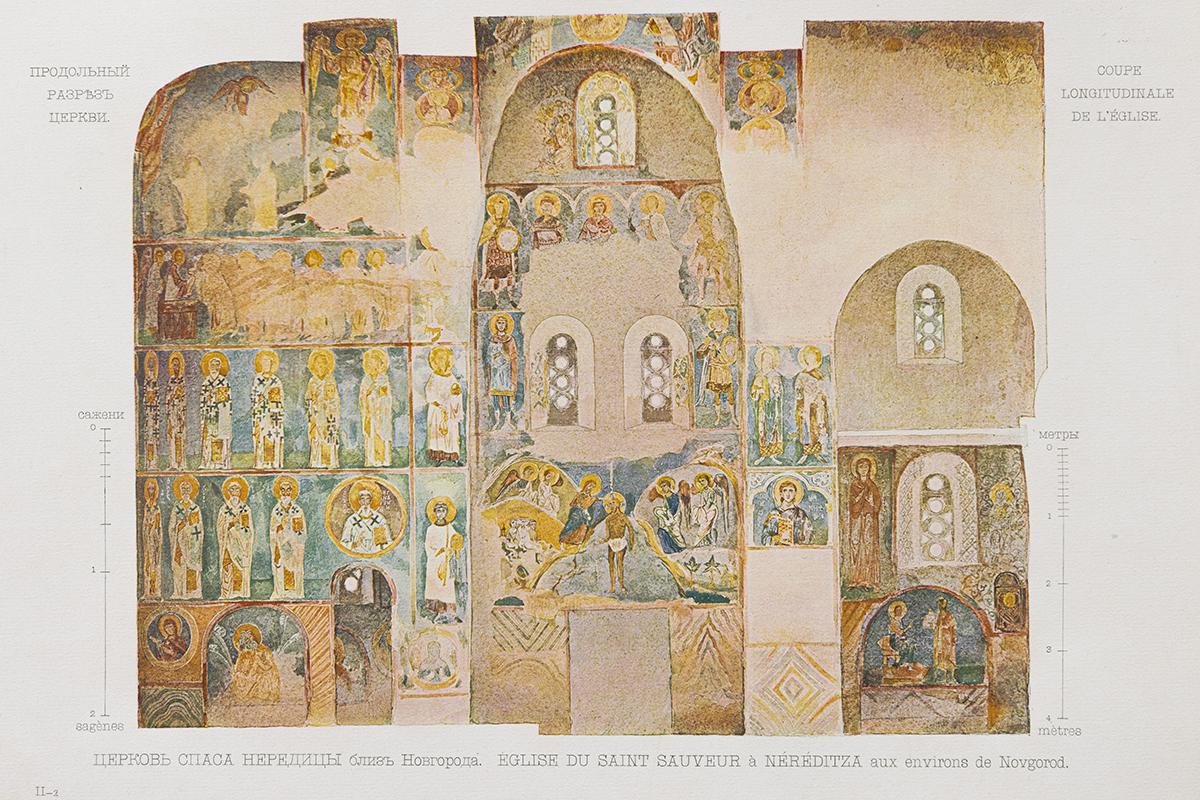

Церковь Спаса на Нередице — это собор Нередицкого Спасского монастыря, построенный в окрестностях Новгорода по заказу новгородского князя Ярослава Владимировича. Она отличается от более ранних объектов и является ярким примером новгородского зодчества второй половины XII века, говорят эксперты. Это одноглавый храм, кровля которого уложена непосредственно по сводам (так называемое позакомарное покрытие).

Через год после постройки собор был расписан фресками. «Замечательные росписи, получившие широкую известность еще в середине XIX века, отличались высоким качеством и хорошей сохранностью», — рассказывает сотрудник музея.

Во время Великой Отечественной войны храм находился на линии огня и в октябре-ноябре 1941 года был разрушен. После окончания войны фрагменты упавших фресок были собраны из руин храма. Этими работами руководила архитектор-реставратор Любовь Шуляк — одна из создателей новгородской школы реставрации. «В настоящее время фрески восстанавливаются», — пояснили в музее. А сама церковь Спаса на Нередице была восстановлена в 1956–1958 годах по проекту архитектора Григория Штендера.

Церковь Параскевы Пятницы на Торгу

- Год постройки: 1207

- Где находится: Великий Новгород, Большая Московская улица, 5а/2

Церковь Параскевы Пятницы на Торгу построена смоленскими мастерами по заказу новгородских купцов. Отсюда и ее название — великомученица Параскева Пятница считалась покровительницей новгородского купечества.

Церковь Параскевы Пятницы — это одноглавый храм, облик которого необычен для Новгорода. Она была создана как своеобразная уменьшенная копия церкви Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске.

Церковь неоднократно перестраивалась, в том числе после великого пожара в середине XIV века. В XX веке восстановление церкви заняло почти 50 лет. Сейчас этот памятник архитектуры снова закрыт на реставрацию, говорится на сайте Новгородского музея-заповедника.

Церковь Спаса на Ильине улице

- Год постройки: 1374

- Где находится: Великий Новгород, Ильина улица, 26а

Как следует из исторических документов, церковь Спаса на Ильине улице была построена по заказу «уличан Ильины улицы». Этот уникальный храм опирается на новгородскую традицию строительства одноглавых церквей, однако выделяется повышенными пропорциями и особым декоративизмом. В частности, в нем просматривается влияние немецкой кирпичной готики, поясняют в Музее архитектуры имени Щусева.

Так, фасады этой церкви богато декорированы разнообразными голгофскими крестами, выложенными из кирпича, а узкие окна утоплены в пятиугольные ниши, украшенные «бровками». Это единственный храм, где сохранились фрески кисти Феофана Грека — знаменитого иконописца, миниатюриста и мастера монументальных фресковых росписей, который получил прозвище Грек по месту своего рождения.

Материалы и иллюстрации к статье подготовила Главный научный сотрудник Музея архитектуры им. А.В. Щусева Ратомская Юлия Владимировна.

Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»