Архитектура 90-х: капром, постмодернизм, лужковская и другие стили

Архитектуру конца XX века принято называть постмодернизмом. Однако в России за этим стилем стояло нечто иное, чем на Западе. Вместе с экспертами Музея архитектуры имени Щусева рассказываем о самых известных зданиях того периода и о создавших их архитекторах.

А также рассказываем:

- что такое стиль капром, который был только в России, и какое отношение он имеет к постмодернизму;

- о каком здании конца XX века сам его автор говорил «Я построил Парфенон»;

- что задумали раньше — восстановление храма Христа Спасителя или строительство «Москва-Сити»;

- какая из построек этого времени напоминает детский конструктор;

- какое здание той эпохи назвали самым уродливым в Москве;

- и о многом другом.

Путеводитель по архитектурным стилям

Путеводитель по стилям архитектуры — это совместный проект «РБК Недвижимости» с Музеем архитектуры имени А. В. Щусева. В нем вместе с сотрудниками музея мы рассказываем о крупнейших архитектурных стилях и их ключевых особенностях, а также об архитекторах, работавших в этих стилях, и знаковых постройках, возведенных по их проектам.

История постмодернизма на Западе и в нашей стране

Что такое постмодернизм

Постмодернизм в архитектуре — это стиль, который пришел на смену модернизму. Но если в Европе и Северной Америке основой постмодернизма была глубокая философская проработка, то большая часть архитектуры постмодернизма в России преследовала лишь визуальные формы, отсылающие к дореволюционной архитектуре, уточняют в Музее архитектуры имени Щусева.

В 60-е годы XX века на Западе начал набирать популярность постмодернизм. Это течение в культуре, охватившее философию, литературу, изобразительное искусство, нашло отражение и в одноименном архитектурном стиле.

«Постмодернизм был сформулирован как своеобразная реакция на архитектуру модернизма, из-за чего приобрел черты прямо противоположные», — рассказывает заведующая сектором экскурсионно-лекционной работы Музея архитектуры имени Щусева Полина Покладок.

- Архитекторы снова начали обращаться к историческому наследию. Они стали использовать сложные композиции и формы зданий и кровель, а проекты разрабатывать с оглядкой на особенности их локации.

- В отличие от строгой и минималистичной модернистской архитектуры, в постмодернизме сильно игровое начало. Многие постройки, особенно в Америке, пронизаны архитектурной иронией, выражавшейся в нетривиальных сочетаниях традиционных элементов или их положении в постройке.

- В здания активно возвращается цвет.

В СССР постмодернизм не получил широкого распространения, однако с конца 70-х годов XX века можно отметить появление отдельных проектов (часто так и остававшихся на бумаге) и мастеров, пробовавших воплощать в своих постройках новую эстетику. «Генеральная линия руководства страны в отношении архитектуры фактически не позволяла широко применять новые художественные принципы», — поясняет эксперт.

Гораздо большую свободу зодчие получили уже после распада Советского Союза. Со временем стиль 1990-х — начала 2000-х годов стал ассоциироваться с расцветом постмодернизма в России, в то время как на Западе этот стиль уже уступил место новым направлениям: неомодернизму, деконструктивизму и другим.

Особенности российской архитектуры конца XX века

При описании российской архитектуры конца XX века используют не только термин «постмодернизм». Выделяют и более узкие стили.

Стиль капром

«Сегодня по отношению к архитектуре 1991–2000-х годов также применяют термин «капром» — капиталистический романтизм», — рассказывает Полина Покладок. Постройки этого направления не отличаются высоким качеством как исполнения, так и художественного решения, что отчасти было связано и с экономическими возможностями страны, уточняет эксперт.

Историзм и эклектика вновь становятся наиболее популярными методами работы архитекторов. Однако большой временной разрыв между современностью и образцами из прошлого и прерванная классическая традиция часто не способствовали органичному сочетанию стилей и деталей, поясняют в Музее архитектуры имени Щусева.

Лужковский стиль

Наиболее ярким архитектурным явлением в России на рубеже XX–XXI веков стал московский стиль (который также называют лужковским), сформировавшийся при мэре Москвы Юрии Лужкове. «В проектах этого направления архитекторы пытались применять принципы постмодернизма с характерными отсылками к исторической архитектуре, гипертрофией форм и традиционных деталей, а также обращаться к средовому подходу, призванному сохранить существующую историческую застройку и не разрушать ее целостность», — рассказывает Полина Покладок.

Однако на деле эти принципы почти никогда не воплощались, поясняют в Музее архитектуры имени Щусева:

- постмодернистский историзм форм искажался в угоду заказчикам (где помимо частного бизнеса важную роль по-прежнему занимало государство), порождая вычурные и спорные вариации;

- ирония, взятая из основ постмодернизма, часто трактовалась слишком наивно и прямо, с чрезмерным гротеском;

- парадоксальная ситуация желания вернуться к досоветскому прошлому и при этом строить новое привела к тенденции уничтожения оригинальных памятников и возведения на их месте «таких же, только лучше».

«Тем не менее архитектура этого периода стала отражением серьезных общественных преобразований, происходивших в стране на стыке принципиально разных эпох», — говорит эксперт.

Другие стили

Помимо московского стиля с его историческими реминисценциями, в России получили развитие и другие направления, которые в той или иной мере отражали стили мировой архитектуры 1980–2000-х годов. Например, хай-тек, неомодернизм и деконструктивизм.

«Чем более современная нам архитектура рассматривается, тем сложнее определить ее стиль, выявить наиболее популярные течения и знаковые памятники. Многие исследователи вообще считают, что понятие «стиль» к архитектуре уже XX-го и тем более XXI века применять нецелесообразно», — говорит Полина Покладок.

Наши дни можно назвать временем архитекторов-индивидуалистов, каждый из которых обладает своими характерными творческими приемами и строит по всему миру, рассказывает эксперт. «Исследование и анализ этих построек только начинается и, вероятно, потребует большей исторической дистанции для составления полноценного представления о калейдоскопе стилей нашего времени», — уточняют в Музее архитектуры имени Щусева.

Известные архитекторы, работавшие в эпоху постмодернизма

Леонид Павлов (1909–1990)

Выпускник московских Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), после окончания которых работал сначала художником, а затем архитектором. Заслуженный архитектор РСФСР, профессор МАРХИ. Мастер советского модернизма, автор множества сооружений, среди которых музей Ленина в усадьбе «Горки».

Борис Тхор (1929–2009)

Выпускник МАРХИ, заслуженный архитектор СССР, почетный строитель Москвы. Лауреат Ленинской премии как один из соавторов спорткомплекса «Олимпийский». Автор 12 памятников. Автор первоначального проекта «Москва-Сити».

Владимир Кубасов (1930–2022)

Получил двойку за первый же проект в МАРХИ, однако это ему не помешало успешно окончить институт и впоследствии стать народным архитектором России и лауреатом Государственной премии РСФСР в области архитектуры. Один из авторов здания Дворца пионеров на Воробьевых горах, автор здания МХАТ на Тверском бульваре. Также среди разработанных им проектов — ресторан «Макдоналдс» на проспекте Мира в Москве.

Сергей Шмаков (1937 г. р.)

Выпускник архитектурного факультета Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина (ныне — Санкт-Петербургская академия художеств), после чего продолжил образование в Чехии на архитектурном факультете Пражского политехнического института. Заслуженный архитектор России, член-корреспондент международной Академии архитектуры. Яркий представитель раннего постмодернизма. Среди объектов, построенных по его проектам, — детский сад в переулке Джамбула в Санкт-Петербурге.

Александр Скокан (1943 г. р.)

Выпускник МАРХИ, академик Российской академии архитектуры и строительных наук и Международной академии архитектуры, заслуженный строитель Москвы. Основатель архитектурного бюро «Остоженка», которым был разработан проект реконструкции Остоженки в Москве — района, называемого «золотой милей».

Михаил Посохин (младший) (1948 г. р.)

Сын бывшего главного архитектора Москвы, выпускник МАРХИ, руководитель «Моспроект 2». Академик Российской академии художеств, народный архитектор России, лауреат Государственной премии России. Автор и соавтор более 260 общественных зданий в Москве, в частности проекта восстановления храма Христа Спасителя в Москве.

Алексей Воронцов (1951 г. р.)

Выпускник МАРХИ, бывший начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, заслуженный архитектор России. Среди выполненных по его проектам построек — торговый центр «Наутилус» на пересечении Лубянской площади и Театрального проезда в Москве.

Алексей Денисов (1957 г. р.)

Выпускник МАРХИ, академик российской академии архитектурного наследия, член Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС ЮНЕСКО. Руководил мастерской № 12 управления «Моспроект 2», которая была генпроектировщиком по воссозданию храма Христа Спасителя в Москве.

Главные памятники эпохи постмодернизма в России

Объекты

1. Музей Ленина в усадьбе «Горки» в Подмосковье

- Архитекторы: Леонид Павлов, Лидия Гончар

- Годы постройки: 1974–1987

- Где находится: Московская область, г. о. Ленинский, пос. Горки Ленинские

В 1974 году было принято решение о создании музея Ленина на территории усадьбы, где он провел последние два года своей жизни. Для музея было спроектировано новое здание, над которым работал архитектор Леонид Павлов.

«Зодчий, получивший образование во ВХУТЕМАСе, заставший эпоху авангарда, начавший карьеру в эру советского неоклассицизма и достигший своего расцвета в годы модернизма, обладал значительным опытом и обширной художественной эрудицией. Созданный им комплекс представляет собой пример уже новой архитектуры — только проникавшего в Советский Союз постмодернизма», — рассказывает Полина Покладок.

Здание состоит из нескольких кубических объемов, центральный из которых отмечен таким же кубическим портиком с колоннами, а на противоположной стороне от него ось завершается полукруглой выступающей апсидой. Упрощенный ордер все равно позволяет прочитать в этой архитектуре обращение к классике. Монументальные формы, проникнутые ассоциациями с постройками древности и усиленные выбранной бело-красной гаммой облицовки, превращают здание музея в почти сакральное пространство, поясняют в Музее архитектуры имени Щусева.

Сам архитектор говорил об этом проекте: «В конце жизни я построил Парфенон». «Выбранный образ, голые монументальные поверхности, чистые формы близки по духу к работам известного итальянского архитектора постмодернизма Альдо Росси — автора кварталов в Милане и Берлине, театра Карло Феличе в итальянской Генуе, музея Боннефантенмузеум в Нидерландах и многих других построек», — говорит Полина Покладок.

2. Детский сад в переулке Джамбула в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург)

- Архитекторы: Сергей Шмаков, Вера Мелякова

- Годы постройки: 1980–1984

- Где находится: Санкт-Петербург, переулок Джамбула, 10

Здание детского сада в переулке Джамбула в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург) вызвало много критики сразу после строительства. И неудивительно: здание довольно сильно отличалось от того, что было привычно в архитектуре начала 1980-х годов.

«Постройка составлена будто из множества объемов со скругленными углами. Сложную композицию поддерживают окна разных форм и размеров, расположенные в свободном порядке. Квадраты, треугольники, ромбы, круги и полукружия, которыми изобилует фасад, создают ассоциацию с детским конструктором», — рассказывает Полина Покладок.

Интересно, что для декора архитектор использовал стандартные элементы. Однако это были не традиционные железобетонные плиты, а кольца и крышки канализационных колодцев, элементы тепловых камер и тому подобное. «Наивность и игра этой архитектуры, предназначенной для детей и составленной будто детской рукой, отражает одну из тенденций, популярных в постройках постмодернизма», — поясняет эксперт.

3. «Золотая миля» на Остоженке

- Проект реконструкции района: бюро «Остоженка» (руководитель Александр Скокан)

- Годы постройки: 1988–2000-е

- Где находится: Москва, ЦАО, район Хамовники

Еще в конце 1980-х годов группа молодых архитекторов под руководством Александра Скокана начала работу над созданием генерального плана развития района Остоженки и прилегающих переулков. Эта территория тогда была заполнена дореволюционными зданиями хозяйственного и промышленного назначения.

Остоженка — это продолжение Волхонки, в начале которой ранее располагался храм Христа Спасителя, взорванный еще в 1931 году. «Поскольку на месте храма Христа Спасителя с 1930-х годов должно было находиться здание Дворца Советов (о нем — в статье об архитектуре 1930-х годов), все прилегающие территории подлежали реконструкции, а старые здания — сносу», — рассказывает Полина Покладок.

В ожидании реализации проекта старые здания не обновлялись, а новые не строились. После отказа от строительства Дворца Советов эта территория оказалась долгое время невостребованной. В результате у архитекторов появилась возможность обновить квартал в самом центре города в соответствии с актуальными градостроительными тенденциями, поясняет эксперт.

В рамках проекта район был разделен на участки, которые приобретали различные застройщики, а также сформулированы общие правила, которые следовало соблюдать инвесторам и девелоперам, приходившим на эти территории. Например, принципы взаимодействия граничащих между собой участков, ограничение этажности. Качество архитектуры и отделки, включение зданий в существовавшие сценарии жизни района сделали этот проект одним из самых удачных в архитектуре 2000-х годов.

Территория стала застраиваться жилыми комплексами и клубными домами: ЖК «Молочный дом», ЖК «Купер Хаус», ЖК «Новая Остоженка» и другими. Они создавались по проектам разных архитектурных бюро лучших российских архитекторов своего времени: Александра Скокана, Юрия Григоряна, Сергея Скуратова.

«Большинство зданий сегодня причисляют к образцам архитектуры неомодернизма — направления, в рамках которого сочетались и поиски новых форм, и использование современных материалов и конструкций, и соотнесение новых зданий с окружающей застройкой, и возможность применения декора и орнаментов», — поясняет эксперт.

Несмотря на удачные архитектурные решения, в жизни район не оправдал ожиданий своих авторов: многие квартиры приобретались не для жилья, а в качестве инвестиций, что сделало территорию довольно пустынной и закрытой. В результате этот район, ставший фактически первым районом элитного жилья в Москве, стали называть «золотой милей».

4. Московский международный деловой центр «Москва-Сити»

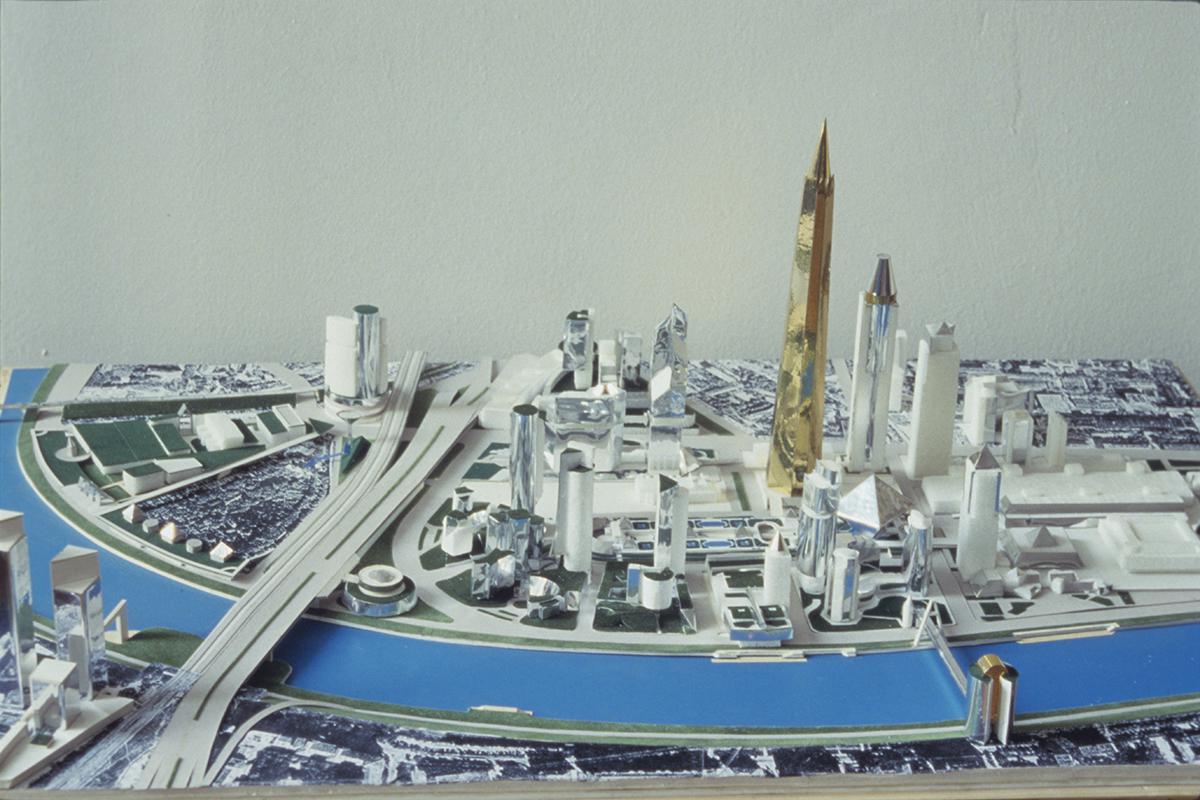

- Автор первоначальной концепции: Борис Тхор

- Годы постройки: 1991 — настоящее время

- Где находится: Москва, ЦАО, Пресненский район

«Москва-Сити» задумали вовсе не в первое десятилетие XXI века, как это порой кажется сейчас. Еще в 1991 году архитектор Борис Тхор предложил концепцию развития нового делового района на Пресненский набережной, на месте бывших каменоломен и промышленной зоны. По задумке автора, его создание должно было разгрузить центр Москвы и создать новую точку притяжения.

«Первоначально планировалось построить группу небоскребов, расположенных на участках вокруг парка. При этом проектирование каждого небоскреба и каждого участка поручалось разным архитекторам и архитектурным бюро, в том числе и иностранным», — рассказывает Полина Покладок.

Первыми на месте современного ММДЦ появились мост Багратион и соединенная с ним «Башня 2000» (на правом берегу Москвы-реки), созданные по проекту самого Тхора. «Концепция же остальной застройки вскоре изменилась, этажность зданий выросла, а на месте центрального ядра появился торгово-развлекательный центр «Афимолл-Сити», — уточняет эксперт.

На изменение первоначального проекта оказывали влияние инвесторы, заинтересованные прежде всего в экономической выгоде, а не сохранении общей концепции застройки. «Башни, созданные на территории ММДЦ в 2000-е годы, представляют вариации архитектуры неомодернизма и деконструктивизма, также начавших набирать популярность в России», — уточняют в Музее архитектуры имени Щусева.

5. Воссоздание храма Христа Спасителя

- Архитекторы: Алексей Денисов, Зураб Церетели, Михаил Посохин (младший)

- Годы постройки: 1994–1999

- Где находится: Москва, ЦАО, район Хамовники, улица Волхонка, 15

Храм Христа Спасителя стал главным из череды осуществленных в эти годы воссозданий (многим из которых предшествовал снос оригинального здания): гостиницы «Москва», магазина «Военторг», дворцово-паркового ансамбля «Царицыно», Манежа, рассказывают в Музее архитектуры имени Щусева.

Сам храм Христа Спасителя взорвали еще в 1931 году ради постройки на этом месте Дворца Советов (об этой так и не реализованной постройке читайте в статье об архитектуре 1930-х годов).

Мысли о воссоздании храма появились еще в конце 1980-х годов, а в 1994 году началось строительство.

При составлении проекта были допущены существенные отступления от первоначального образа и структуры храма, поясняют эксперты. В частности:

- был изменен материал основной конструкции;

- рельефы на фасаде вместо мраморных (хранящихся сегодня в коллекции Музея архитектуры имени Щусева и вмонтированные еще в 1930-е годы в стены Донского монастыря) были сделаны из бронзы;

- изменился материал покрытия глав.

«Сооружение изменило свои пропорции, а также приобрело обширные подземные помещения и нижний храм. Все это, как и сама идея воссоздания исторического памятника с нуля, вызвало волну споров, продолжающихся по сей день», — рассказывает Полина Покладок.

Специалисты отмечают, что для инициаторов строительства этот проект стал важной символической точкой возврата к досоветской истории, «исправления исторической несправедливости». В наши дни храм Христа Спасителя, так же как и другие реконструированные сооружения, можно считать памятником лужковской архитектуры, отражающим процессы, происходящие в обществе и политике постсоветской России, говорят в Музее архитектуры.

6. Ресторан «Макдоналдс» на проспекте Мира

- Архитектор: Владимир Кубасов

- Год постройки: 1995

- Где находится: Москва, ЦАО, Мещанский район, проспект Мира, 39

Первый в СССР ресторан «Макдоналдс» был открыт в Москве в 1990 году. В последующие годы, уже после распада Советского Союза, последовало широкое распространение сети по всей России.

«Новые здания ресторанов строились российскими архитекторами по уникальным проектам, большая часть из которых выполнялась в духе постмодернизма. Один из них — проект Владимира Кубасова для ресторана на проспекте Мира», — рассказывает Полина Покладок.

В эскизах архитектор прорабатывал несколько вариантов художественного решения, однако большинство из них были проникнуты духом историзма. Соединяя характерные детали классических стилей в новых, постмодернистских прочтениях, зодчий остановился на довольно сдержанном варианте без ярких деталей. «Симметричное угловое двухэтажное здание украшено рустом в первом этаже, на фасаде выступают граненые эркеры, увенчанные фигурными щипцами, отсылающими к образцам североевропейской архитектуры», — поясняет эксперт.

7. Торговый центр «Наутилус»

- Архитектор: Алексей Воронцов

- Годы постройки: 1998–1999

- Где находится: Москва, ЦАО, Тверской район, Никольская улица, 25

ТЦ «Наутилус» — один из первых торговых центров Москвы. Здание, расположенное на Никольской улице и выходящее на Лубянскую площадь и Театральный проезд, уже сразу после постройки критиковали за неподобающий для центра столицы вид.

«В сооружении объединены отсылки к архитектуре модерна и хай-тека, однако это смелое сочетание вызвало, скорее, общее смятение, негодование и гнев, нежели восторг. Броскость этой архитектуры, плохое качество отделки и деталей, игнорирование окружающей застройки — все это заставляет специалистов раз за разом включать это сооружение в списки самых уродливых зданий Москвы», — рассказывает Полина Покладок.

В силу своего сильного образа здание стало одной из самых известных и порицаемых построек лужковского стиля, уточняют в Музее архитектуры имени Щусева.

Материалы и иллюстрации к статье подготовила

Полина Покладок, заведующая сектором экскурсионно-лекционной работы Музея архитектуры имени А. В. Щусева

Другие материалы спецпроекта «Путеводитель по архитектурным стилям»:

- XI–XVI века Новгородская архитектура: самые древние каменные постройки на Руси

- XII–XIII века Владимиро-суздальское зодчество: история и главные памятники архитектуры

- XIV–XV века Как 7 веков назад начиналась каменная Москва. Раннемосковское зодчество

- XV–XVII века Шатры, узоры и почти барокко: памятники русской архитектуры XV–XVII веков

- XVIII век Пышная архитектура: как выглядят дома-памятники в стиле барокко в России

- XVIII–XIX века Образцовая архитектура: лучшие здания в классическом стиле в России

- XIX век Шедевры эпохи без стиля: историзм и эклектика в архитектуре XIX века

- Стык XIX и XX веков Эпоха изысканной зрелищности: главные памятники в стиле модерн в России

- 20-е годы XX века Последний советский особняк и совсем другие дома: шедевры эпохи авангарда

- 30-е годы XX века Архитектура 30-х годов: от библиотеки Ленина до театра Советской армии

- 40-е — 50-е годы XX века Эра сталинских высоток и восстановления городов: советский неоклассицизм

-

60-е — 80-е годы XX века Советский модернизм: стиль эпохи борьбы с архитектурными излишествами

-

Конец XX века Архитектура 90-х: капром, постмодернизм, лужковская и другие стили

Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК Недвижимость»